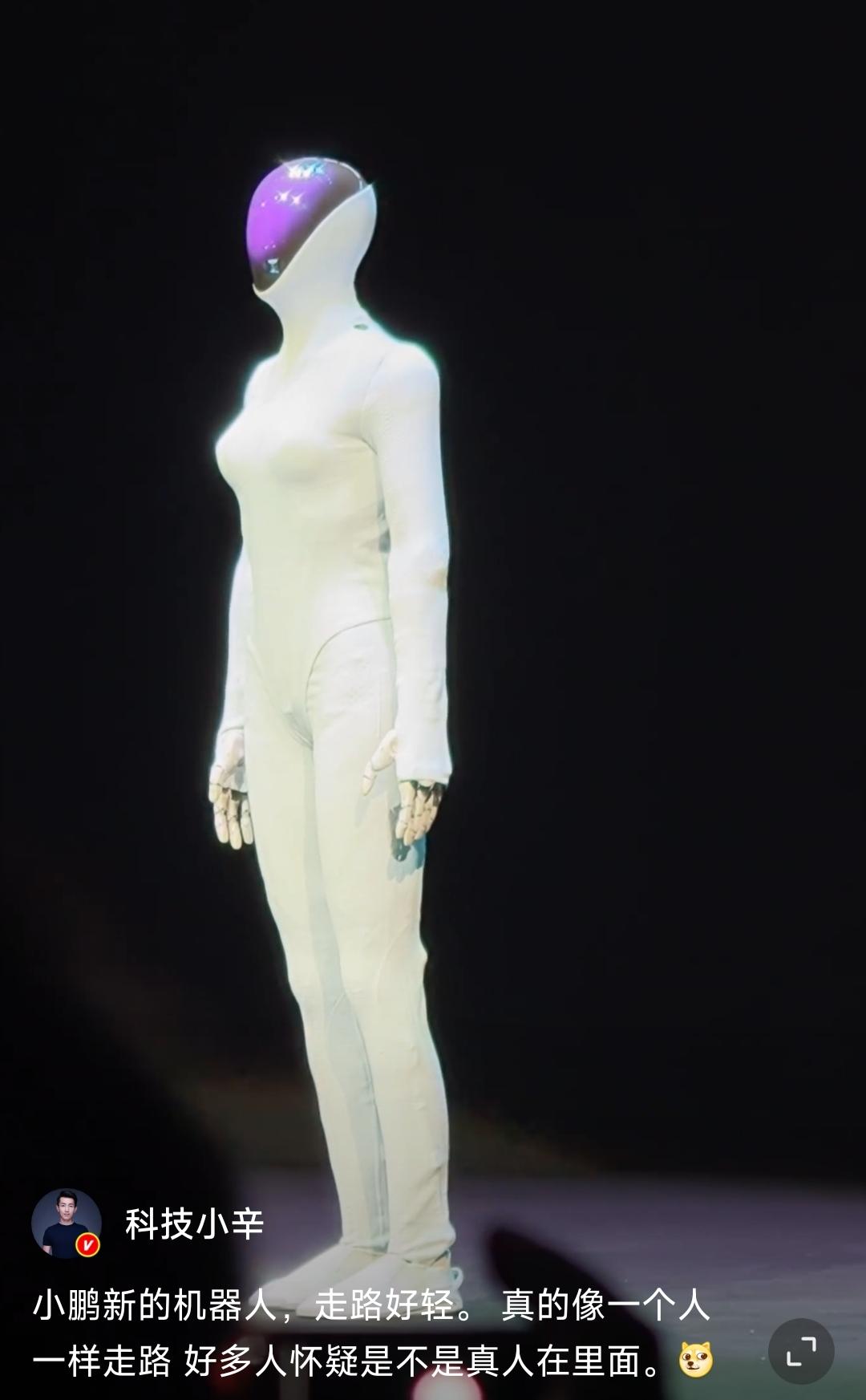

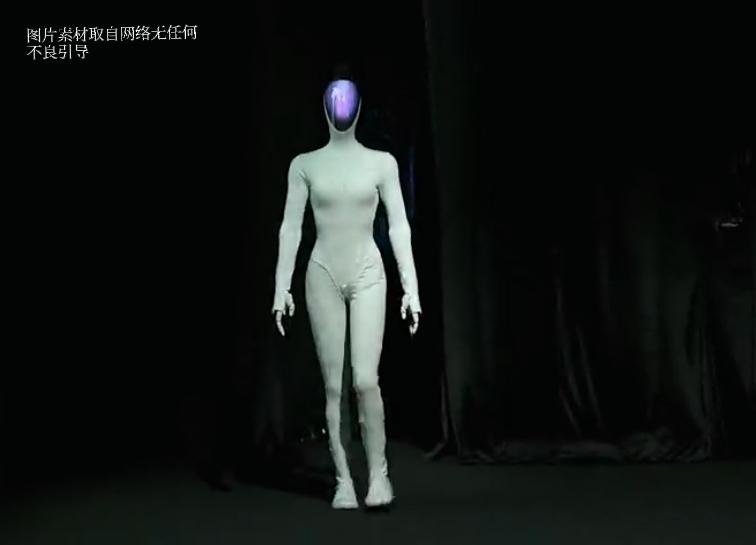

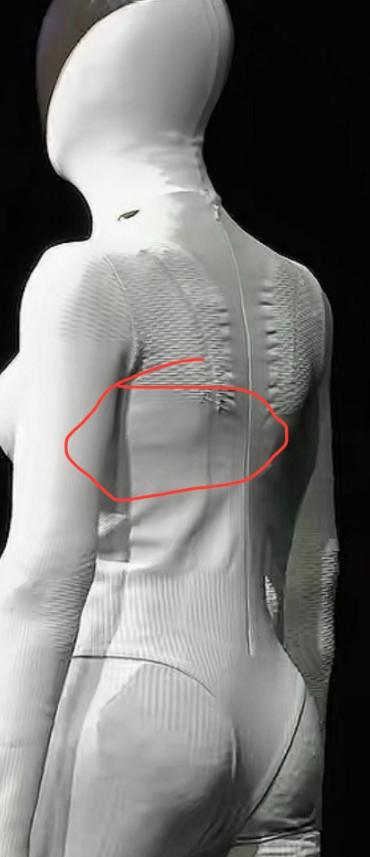

当机器人走出“猫步”:我们究竟在怕什么? (开头承接)——当镜头里那道白色身影踩着轻缓的步点转身时,直播间的弹幕炸了:“这腰臀的摆动幅度,说不是真人我把头拧下来!” 可何小鹏只笑着回了四个字:“感谢认可。” 我们的质疑,恰恰是它最狠的勋章。 你以为“猫步”只是扭腰摆胯?小鹏的工程师扫了100位女性的步态数据,把人类走路时“先稳重心再送胯”的生物力学刻进了AI模型里。IRON脚尖那0.1毫米的被动自由度,是7年里磨废300套关节部件才调出的“轻盈感”——当它落脚时,3D打印的晶格肌肉会像人类肌腱一样实时调整张力,连臀部肌肉随步伐的轻微颤动,都是算法算到小数点后三位的“自然”。 更刺人的真相是:我们宁愿相信“真人扮演”,也不敢接受“机器能比人更像人”。 这不是技术焦虑,是对“被替代”的本能恐惧。可你有没有想过,当IRON的22自由度双手能给老人穿针、给工厂拧0.1毫米的螺丝时,它抢的从来不是模特的饭碗——宝钢的巡检员、独居老人的陪护者、实验室里搬易碎品的助手,这些人类不想干、干不好的活儿,才是它真正的战场。 小鹏的狠,从不是炫技。 它把造汽车的全固态电池塞进了机器人的躯干,把XNGP智驾的720°感知直接搬来做避障——你骂它“缝合怪”,可恰恰是这种“汽车+机器人”的技术复用,把单台成本压到了50万以内。要知道,特斯拉Optimus的预期成本还是80万。 2026年底量产的承诺,更是把“画饼”焊死在产业链上:广州工厂的分拣线已经有它的身影,宝钢的巡检路线正在等它调试。当我们还在争论“是不是真人”时,它已经在偷偷学会怎么帮人类干活了。 最后问你个扎心的: 当机器人能走猫步、能端茶递水、甚至能记住你外婆的服药时间时,你是怕它太像人,还是怕它终于不像“冷冰冰的机器”? 要不要我帮你整理一份IRON技术亮点的通俗解读清单?

![一早看小鹏机器人信息,评论区太出戏了。[哭哭]](http://image.uczzd.cn/1315547301261841340.jpg?id=0)