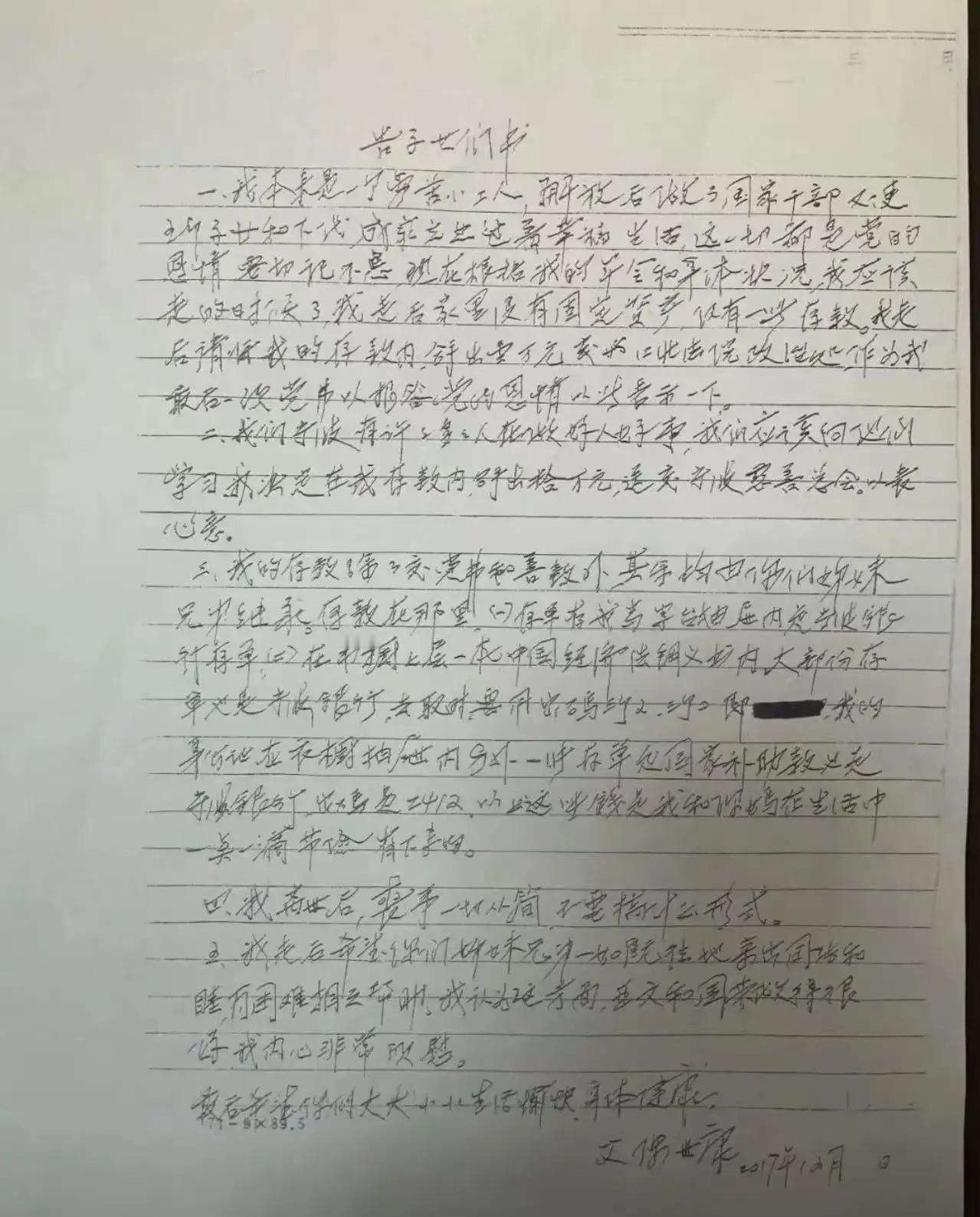

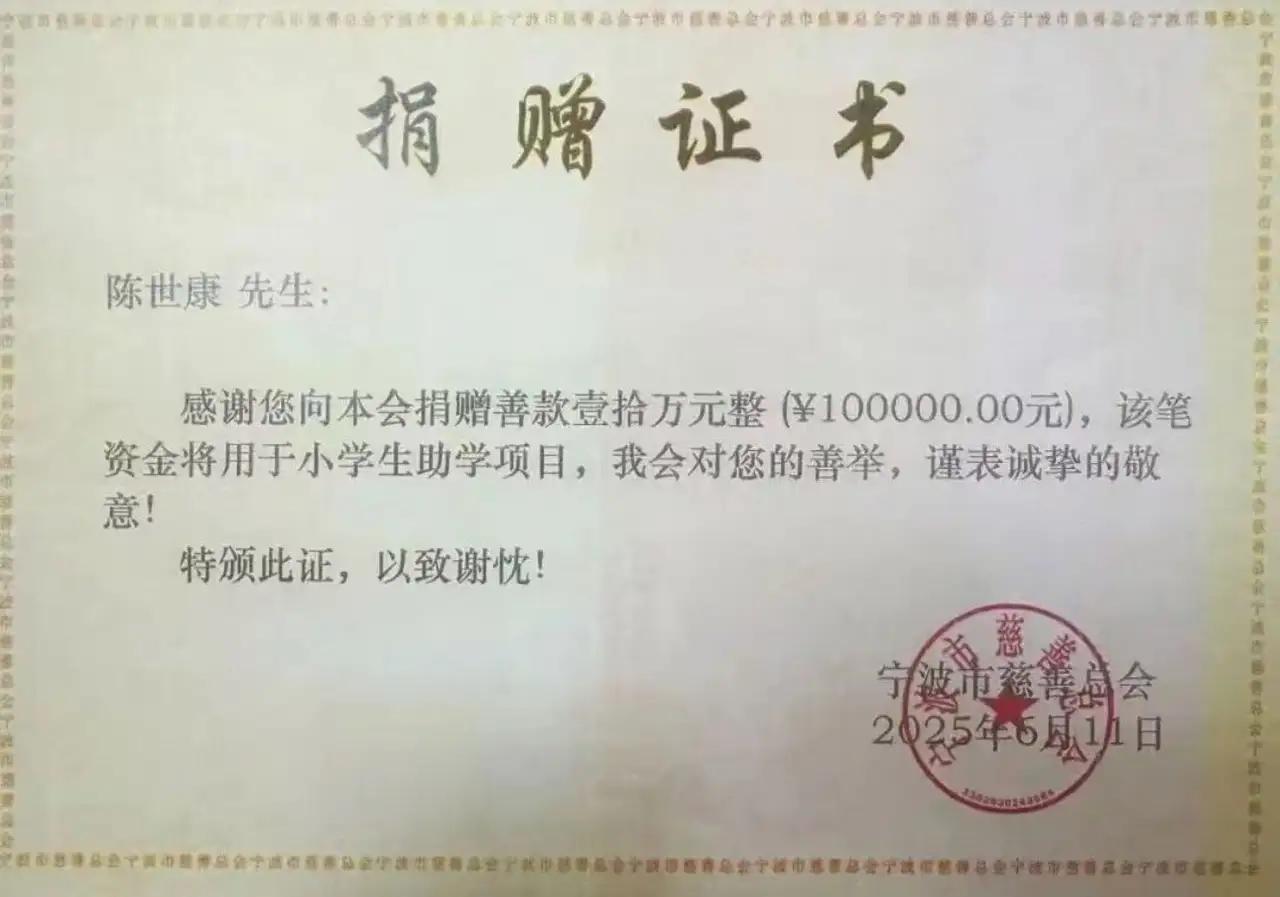

宁波百岁老院长的8年前遗书曝光:两件事道尽一生风骨,看完才懂什么是真正的家风 宁波,这座藏着温情与风骨的城市,最近因为一封泛黄的家书刷屏了。百岁老人陈世康离世后,子女们在整理遗物时,意外发现了这封写于8年前的《告子女们书》。而老人的身份,更让这份“遗书”添了沉甸甸的分量——原江北区人民法院党组书记、院长。 展开那页带着时光印记的信纸,字迹虽有些颤抖,却笔笔工整,字里行间没有对身后事的繁琐安排,没有对财富的分毫提及,只着重交代了两件事,字里行间的赤诚与通透,让在场的子女们泪如雨下,也让无数网友看完湿了眼眶。 第一件事,是“丧事从简,不搞特殊”。信中明确写道:“我去世后,不要开追悼会,不要搞告别仪式,骨灰撒入大海,不占用一寸土地。” 要知道,作为一位深耕司法系统多年的老领导,陈世康生前备受尊重,按常理来说,身后事本可以办得风光体面。可他偏要反其道而行之,用最朴素的方式告别这个世界。 子女们回忆,父亲一辈子都这样“不近人情”。在职时,他手握审判权,却从没有为家人谋过半点特殊。家里的孩子想找他托关系找工作,被他严词拒绝:“工作要靠自己打拼,我不能利用职权破了规矩。” 就连亲戚上门求助想走“捷径”,也被他当面驳回:“法院是讲公平正义的地方,我不能让老百姓戳脊梁骨。” 如今这封遗书,不过是他一生坚守的延续——生不搞特殊,死亦守本分。 第二件事,是“传承家风,清白做人”。信中叮嘱子女:“你们要牢记,做人要正直,做事要踏实,不贪不占,不攀不比,靠自己的双手创造生活。” 这看似简单的几句话,却是陈世康用一生践行的准则。 在子女们的记忆里,父亲的工资并不低,但家里的日子过得格外简朴。衣服缝了又缝,饭菜从不浪费,唯一的“奢侈品”,是书房里满满一书架的法律书籍。他常说:“我们手中的权力是人民给的,只能用来为人民服务,不能用来换取私利。” 有一次,有人趁着过节送来了礼品,陈世康当即翻脸,让对方原封不动带回去:“要是真为老百姓着想,就把心思放在办实事上,这些歪门邪道我不稀罕。” 退休后,陈世康也没闲着。社区里有邻里闹矛盾,他主动出面调解,用自己的专业知识化解纠纷;看到年轻人迷茫困惑,他耐心开导,分享自己的人生经验。他总说:“人活着,不能只想着自己,能为别人多做点事,心里才踏实。” 就这样,他用一言一行,给子女们树立了最好的榜样。如今,陈世康的子女们各自在岗位上勤勤恳恳,没有一人凭借父亲的光环谋取便利,全都靠自己的努力赢得了尊重。 这封8年前的遗书,没有华丽的辞藻,没有惊天动地的誓言,却比任何豪言壮语都更有力量。它让我们看到了一位老党员、老领导的初心与坚守,也让我们读懂了什么是真正的家风传承。 在这个有些浮躁的时代,有人追名逐利,有人投机取巧,可陈世康老人用一生告诉我们:最珍贵的财富,不是金钱地位,而是刻在骨子里的正直与善良;最动人的传承,不是物质遗产,而是融入血脉的家风与品格。他的“丧事从简”,是对形式主义的摒弃,更是对初心的坚守;他的“清白做人”,是对自己的要求,更是对子女的期许。 看完这封遗书,很多网友纷纷留言:“这才是真正的人民公仆,值得我们永远敬佩!”“这样的家风太让人羡慕了,这才是给子女最好的礼物!”“老人用一生践行了初心,这种精神应该永远传承下去!” 是啊,陈世康老人虽然离开了,但他留下的不仅是一封遗书,更是一笔宝贵的精神财富。它提醒着我们,无论时代如何变迁,做人的底线不能丢,做事的原则不能忘。而那些刻在骨子里的善良与正直,那些融入血脉的家风与传承,才是一个人、一个家庭最坚实的依靠。 愿我们都能从陈世康老人的故事中汲取力量,做正直的人,行踏实的路,让良好的家风代代相传,让这个世界因为我们的存在,多一份温暖与正义。如果你也被老人的风骨打动,不妨在评论区留下你的感悟,一起为这位可敬的老院长点赞!生前遗嘱 杭州婆婆遗嘱 公房遗嘱 临终笔迹 老人临终遗言 临终遗嘱 孤老遗嘱