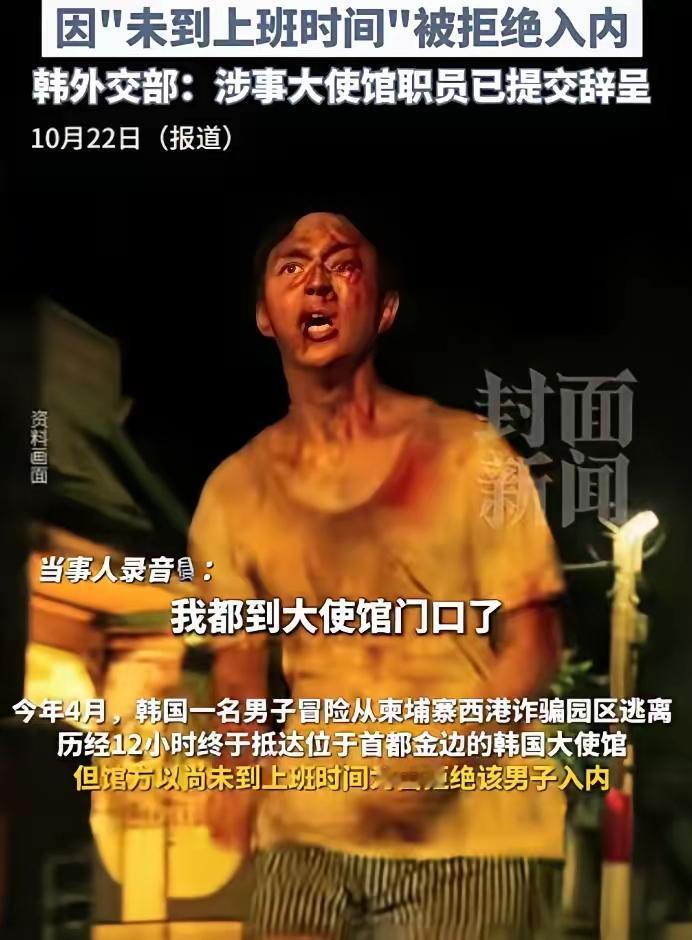

一韩国男子被骗到東埔寨诈骗园区遍体鳞伤逃出来求救。 浑身是伤,拼尽最后一丝力气奔向象征着祖国与希望的使馆。他以为那里是终点,是安全的港湾。然而,紧闭的铁门和一句冰冷的“现在不是上班时间”,将他从希望的云端狠狠拽下。这一幕,比诈骗园区的铁窗更让人心寒,它撕开的,是一个关于规则、人性与国家责任的巨大伤口。 想象一下那个画面。一个刚刚从魔窟爬出来的人,眼神里还残留着惊恐,身体上布满了挣扎的痕迹。他脑海里唯一的信念,就是跑到大使馆,跑回“家”。当他终于看到那面熟悉的国旗,精神上的支柱几乎要让他跪倒在地。他敲响了门,用尽所有力气呼喊,回应他的,却是安保人员公式化的拒绝。那一刻,他脸上的不可置信,足以击穿任何一颗有温度的心。他不是在请求一份工作,不是在办理签证,他是在求救,是在一个异国他乡的午夜,向自己最后的依靠发出生命中最悲怆的呐喊。 大使馆的运作逻辑,冰冷而坚硬。根据《维也纳外交关系公约》,使馆是主权国家的象征,更是处理外交与领事事务的官方机构,它首先是一个“办公室”,其次才是“庇护所”。严格的安保规定和清晰的办公时间,是维护其正常运转的基石。非工作时间的值班人员,职责仅限于馆舍安全,他们没有权限,更没有能力处理复杂的紧急领事案件。擅自开门,在无法核实身份的情况下,可能带来的风险是整个使馆的安全。他们口中的“规定”,是写在纸上的铁律,也是他们必须遵守的职责。全球各国的使领馆,普遍设有24小时紧急联络热线,这才是为海外公民在危急时刻准备的“生命线”。这名男子选择了最直接、最本能的方式,却不幸撞上了制度最坚硬的一面。 这起事件,瞬间点燃了舆论的火药桶。无数网友痛斥这种“不近人情”的官僚作风,认为在国家公民生死攸关的时刻,任何规则都应该为人性让路。这背后,是典型的东方“人情社会”与西方“程序正义”的激烈碰撞。我们习惯于相信“人命关天”,制度应是为人服务的。而在一个高度程序化的社会里,对规则的绝对遵守,恰恰是维系整个系统稳定运行的根基。值班人员的冷漠,或许并非出于恶意,而是源于对制度的刻板执行。这种执行,在99%的情况下是正确的,却在这1%的极端个案中,显得如此残酷。 **结语** 这名男子的悲剧,是一个血淋淋的警示。它警示着每一个走出国门的公民,了解并掌握正确的紧急求助方式,是多么重要。它更警示着相关机构,在严守安全底线的同时,是否应该建立更灵活、更人性化的应急响应机制?当监控画面里一个血肉模糊的同胞在门外挣扎,制度能否允许一个不开门的救援?一个电话,一句指导,或许就能避免一场希望的彻底破灭。国家的强大,不仅体现在国际舞台上的纵横捭阖,更体现在每一个身处绝境的公民,能否感受到来自祖国那双温暖而有力的手。规则需要被尊重,生命更需要被敬畏。在冰冷的铁律与滚烫的人性之间,我们永远需要寻找那个更温暖的平衡点。