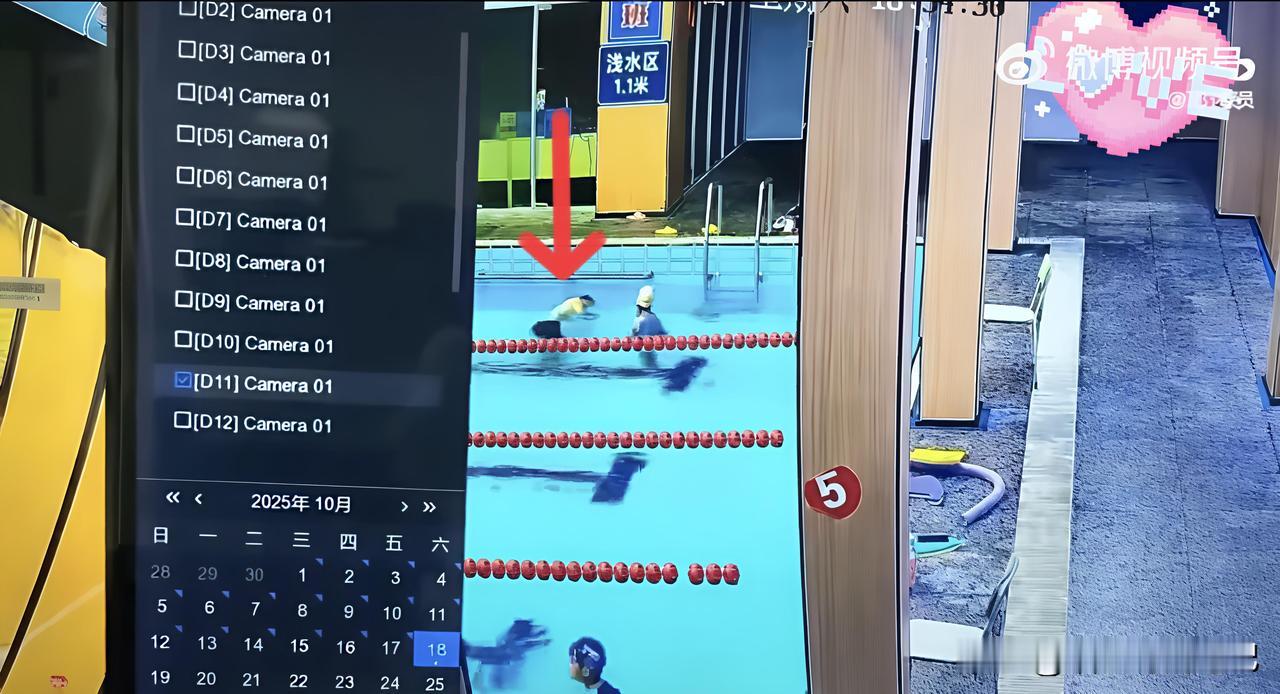

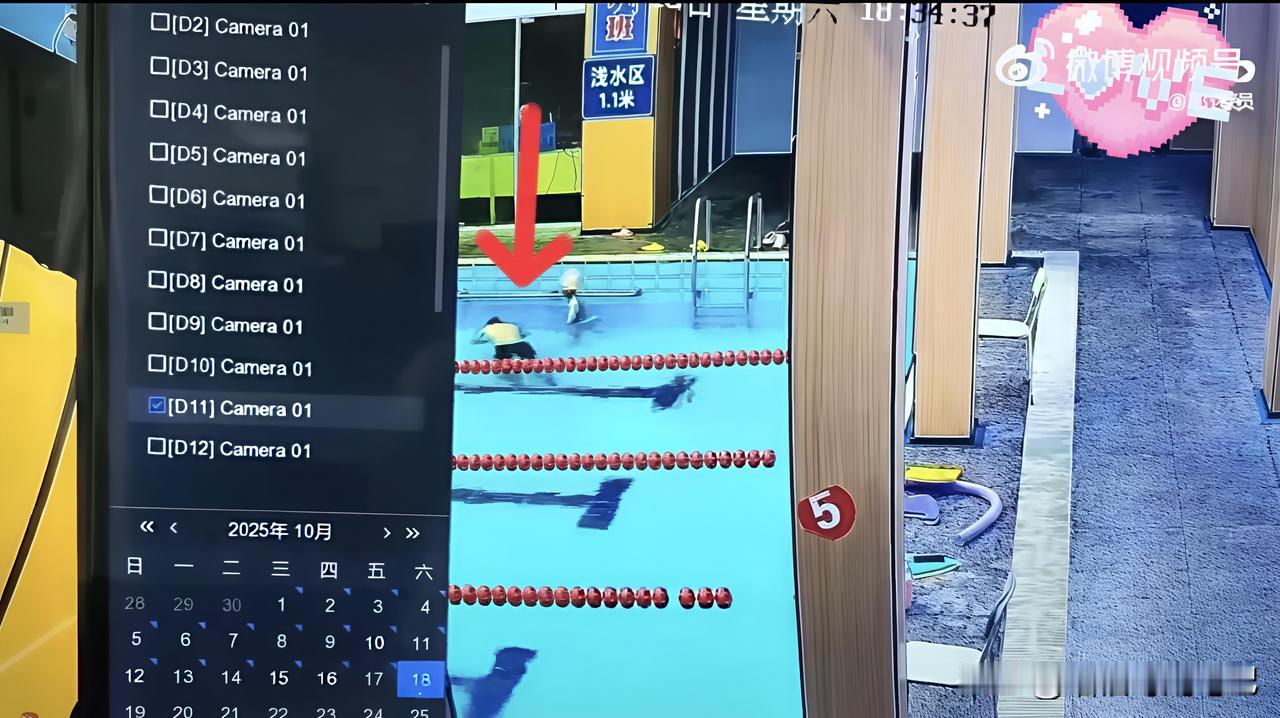

“爸爸,你快起来呀!”8月宁波博睿泳池边,小女孩的哭喊盖过了嘈杂的水花。十分钟前,她还在1.1米的浅水区被爸爸托着学“冰棍跳”;一声扑通后,爸爸脸朝下漂着,一动不动。旁人以为他在练憋气,救生员也站在两米外没动——直到其他家长发现水色不对,才把人翻过来:脸紫了,呼吸没了,颈椎折成“V”。 ICU里熬了整整5天,37岁的阿杰还是走了。医生一句话让家属崩溃:“相当于从3米高楼拍在水泥上,颈椎第三关节瞬间爆裂,呼吸中枢断了,黄金4分钟没人拉一把。” 出事后,家属怒指场馆:监控里16分钟不见救生员靠近;馆方却喊冤:“我们人就在旁边,以为他陪娃玩。”双方各执一词,只能等尸检报告给答案。 更扎心的是,小女孩全程目睹,心理阴影面积得用余生去擦。一句“我以为”换不回一条命,也填不满孩子心里的窟窿。 别等悲剧上热搜才想起规矩: 1. 水没过胸口就别头朝下,想炫技去跳水馆。 2. 救生员不是“吉祥物”,发现玩手机直接投诉。 3. 带孩子下水,家长眼睛别离开一秒,命是自己的,不是赌桌上的筹码。 所以,别再说“我会游泳”就万事大吉,也别把“淹死的都是会水的”当段子。泳池安全底线就两句话: 头不进水,水不深跳; 救生员不是背景板,10秒就该冲下水 评论区聊聊: 你见过最离谱的泳池作死行为是什么? 如果当时你在现场,会怎么判断那是“玩”还是“出事了”? 留言扒一扒,把那些藏在浪花里的隐患一起揪出来。 [图源网络]