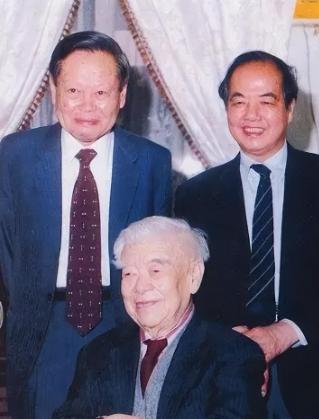

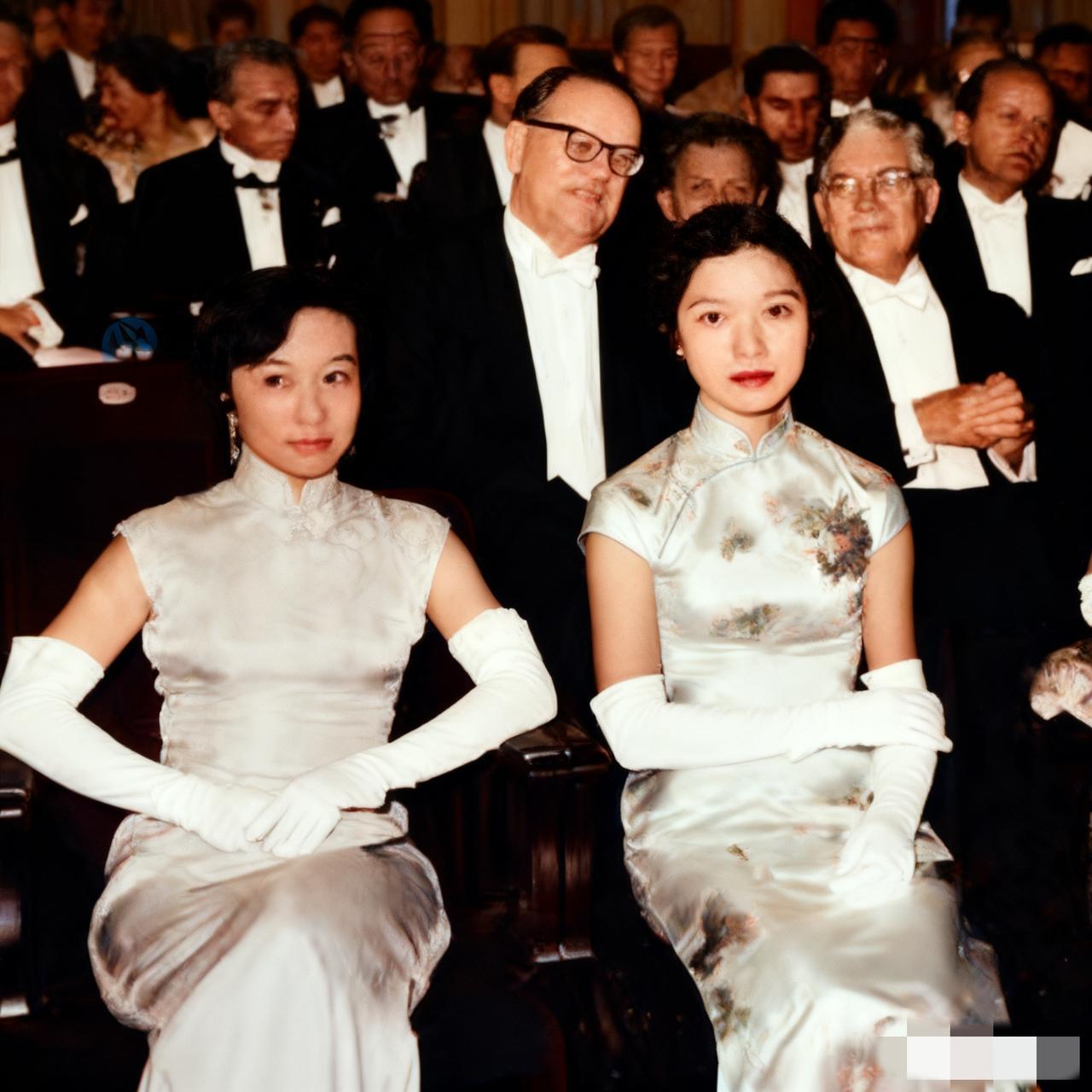

1997年5月,大物理学家杨振宁与李政道恭恭敬敬地侍立在一位老人身后,老人的脸上带着满意的笑容。 吴大猷被誉为中国物理学之父,他的学术生涯从南开大学起步,1929年毕业后赴美深造,1934年获密歇根大学博士学位。回国后,他投身教育,抗战期间在西南联合大学执教统计物理和量子力学。这些课程虽在简陋条件下进行,却吸引了大批青年才俊。 吴大猷注重基础训练,强调严谨推导和实验验证,他的讲义成为几代物理学家的入门宝典。培养的学生中,杨振宁和李政道脱颖而出,他们的求知热情让吴大猷眼前一亮。吴大猷不只传授知识,还指导论文选题,推动学生独立思考。这段师徒缘起于昆明,奠定了中国物理学在国际舞台的根基。吴大猷晚年定居台湾,继续著书立说,直至2000年逝世。他的贡献不止于个人成就,更在于为民族科学注入持久动力。 杨振宁生于安徽合肥,早年随父杨武之入清华园,1937年考入西南联合大学物理系。1942年,他在吴大猷指导下完成毕业论文《群论与多原子分子的振动》,以优异成绩毕业。此后,杨振宁进入清华研究院,1944年获硕士学位。1945年,他作为公费生赴芝加哥大学攻读博士,1948年以核反应角分布论文毕业。师从费米期间,杨振宁接触前沿粒子物理,奠定规范场论基础。1950年入普林斯顿高等研究院,任研究员后逐步升教授。 1954年,他与米尔斯提出杨-米尔斯规范场论,统一弱强电磁作用,成为粒子物理标准模型基石。1956年,杨振宁与李政道合作,提出弱相互作用中宇称不守恒,次年获诺贝尔物理学奖,成为首位华人得主。此后,杨振宁在统计物理领域发现杨-巴克斯特方程,开辟低维量子研究新方向。他的工作深刻影响数学和凝聚态物理,获多项国际大奖,如拉姆福德奖和爱因斯坦奖章。 李政道生于上海,1943年入浙江大学物理系,师从王淦昌和束星北。1944年转入西南联合大学二年级,吴大猷很快注意到他的天赋,每日指导阅读和问题解答。1946年,李政道毕业,吴大猷荐其赴美。次年,李政道抵芝加哥大学,杨振宁已预订宿舍,两人初次合作讨论费米模型。1949年,李政道获博士学位,1950年入普林斯顿,与杨振宁并肩研究基本粒子。 1956年宇称不守恒论文问世,吴健雄实验证实,推动诺贝尔奖得来。李政道后续专注高能物理,提出李模型,影响中微子研究。1960年代,他任哥伦比亚大学教授,创办新粒子物理实验室。1970年代,李政道推动中美学术交流,设立CUSPEA项目,资助上千中国学生赴美。他的工作强调对称性在粒子相互作用中的作用,获沃尔夫奖等多项荣誉。李政道一生致力于基础科学普及,回国讲学数十次。 1997年5月,杨振宁和李政道重返恩师吴大猷身边,照片捕捉到这一刻的敬意。时值吴大猷90高龄,两人已成国际物理学泰斗,却仍以学生姿态侍立。这次聚会源于长久通信,杨李忆起昆明课堂,吴大猷则回顾两人从选题到诺奖的历程。重逢凸显师徒情谊的深厚,吴大猷的指导不仅是技术传授,更是科学精神的传承。杨李的成就源于吴大猷的启蒙,如群论应用和统计力学基础,这些早期训练支撑他们应对粒子物理难题。聚会后,杨李继续推动中国物理发展,杨振宁建议建理论物理中心,李政道赞助人才项目。这张照片流传开来,成为中国科学界励志象征,提醒后辈学术路需师道尊严。 杨振宁晚年心系祖国,1971年首访大陆,建议重视基础研究,促成多项科学工程。1980年代,他助中山大学和南开大学设理论物理所,1986年起任香港中文大学讲座教授。1997年,任清华大学高等研究院名誉院长,1999年起亲授本科物理课,推动冷原子和凝聚态研究。2003年,杨振宁设立对华教育基金,资助百余学者赴美。 2015年放弃美国籍,转为中国科学院院士。2021年,他捐出2000余件藏品建资料室。杨振宁的学术生涯跨越粒子、场论和统计物理,获20余大学荣誉博士。他的“宁拙毋巧”治学态度,影响无数青年。2025年10月18日,杨振宁在北京逝世,享年103岁,留下一生连接中西的科学传奇。 李政道同样桥接海内外科学,1979年主持欢迎邓公宴会,推动中美建交学术合作。1980年代,他任北京大学名誉教授,捐资建高能物理中心。1990年代,李政道设立李政道科学奖,表彰亚太青年学者。2000年后,他专注科普,著书解释粒子物理基础。他的CUSPEA项目培养中国科技骨干,影响深远。李政道强调科学无国界,却根植民族责任。2024年8月4日,李政道在旧金山逝世,享年98岁。 吴大猷的学生中,杨李最耀眼,他们的合作与分歧,如署名争议,折射科学竞争的真实面。师生三人的人生轨迹,映照中国物理从弱到强的变迁。