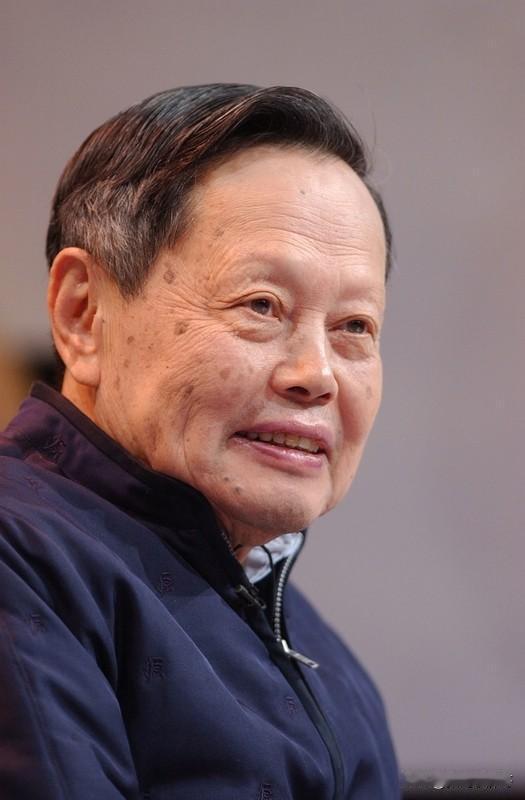

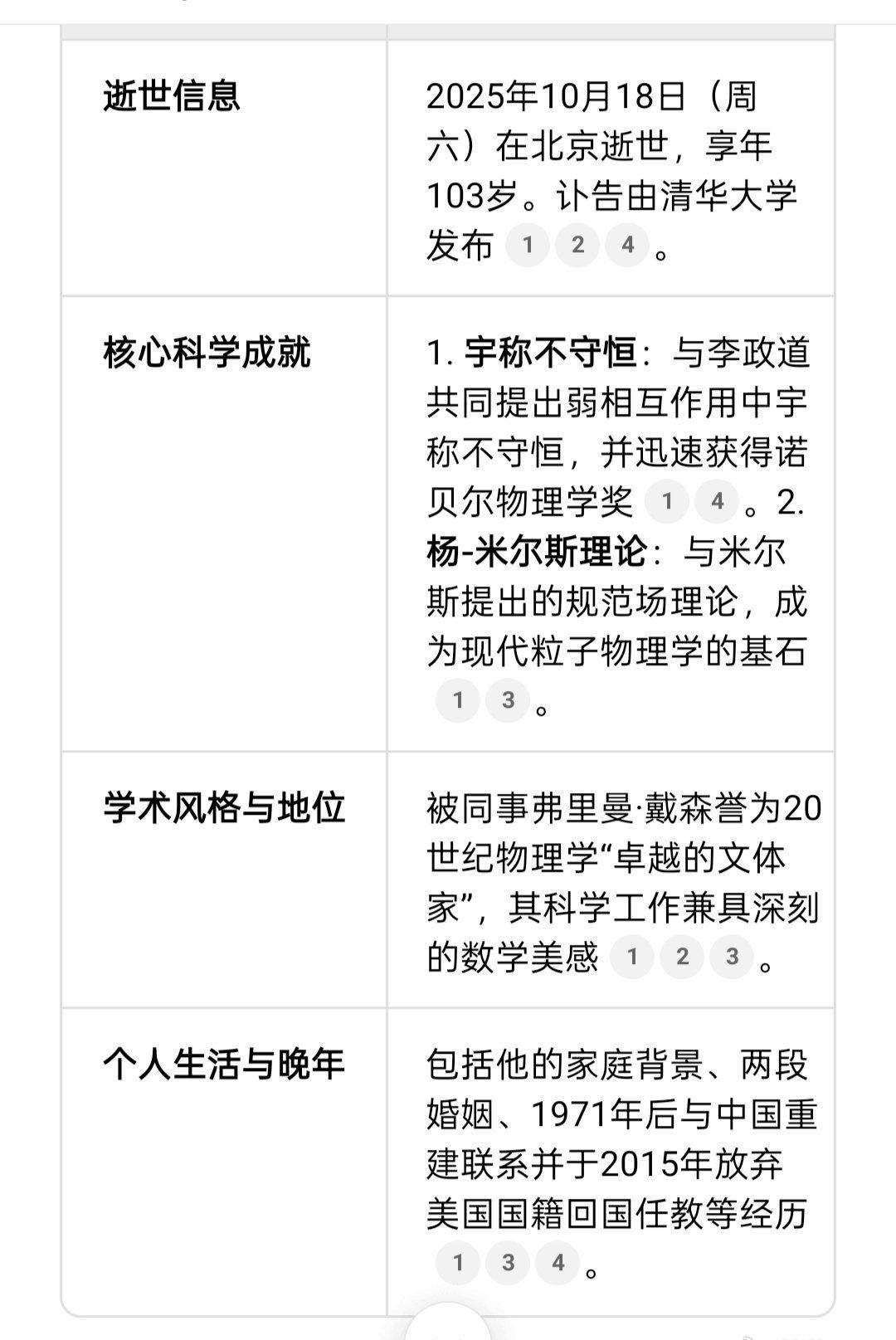

2025年10月18日12时许,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士、清华大学教授杨振宁先生,因病在北京逝世,享年103岁。 这个消息传来时,许多人下意识地停下了手头的事。不是因为突发的震惊,而是一种绵长的怅然——那位跨越了一个世纪的科学巨匠,终究还是告别了他挚爱一生的物理世界和祖国大地。 有人曾用“20世纪物理学的卓越设计师”形容他,这绝非溢美之词。35岁与李政道共同斩获诺奖,提出的“弱相互作用中宇称不守恒”,像一把钥匙打开了困住全球高能物理学家的黑屋。更了不起的是“杨-米尔斯规范场论”,这份与麦克斯韦方程、爱因斯坦广义相对论并肩的成就,至今仍在催生新的科学突破。 科学从来不是孤胆英雄的游戏,却需要敢于挑战权威的勇气。当年“θ-τ之谜”困扰学界时,没人敢质疑“宇称守恒”这个公认的铁律,是他和李政道从实验数据的细微矛盾中嗅到了破绽。顶着整个物理学界的压力提出假设,再经吴健雄实验验证,这场颠覆认知的革命,让世界看到了华人科学家的硬实力。 网上总有些声音,纠结于他早年未归的选择,甚至嘲讽他晚年回国“养老”。可历史哪能如此简单粗暴地评判?50年代的中国,急需的是能立刻落地的国防与工业技术,而他深耕的理论物理,当时缺乏必要的研究条件。留在海外并非贪图安逸,而是在科学前沿守住华人的一席之地,这种坚持何尝不是另一种形式的报国? 71年中美关系松动,他立刻成为首个回国访问的华裔科学家,掀起了华裔学者访华的热潮。此后数十年,他募集超1500万美元资金,引进姚期智、王小云等顶尖人才,在清华园打造出“中国版普林斯顿高等研究院”。百岁高龄时,他还把2000余件珍贵手稿、书信无偿捐赠给清华,这份赤诚,比任何辩解都更有力量。 “宁拙毋巧,宁朴毋华”是他的治学格言,生活中的他也始终保持着这份纯粹。同事回忆,学术讨论会上他会认真记下年轻人的发言,遇到不懂的地方还会追着追问;在夫人翁帆眼里,百岁的他对科学依然充满好奇,率真得像个孩子。这种纯粹,让他既能在科学世界里体悟“诗一般的美感”,也能在家国情怀中坚守初心。 他曾说,自己一生最重要的贡献,是帮中国人增强了自信心。这句话分量千钧——在那个华人科学家常被忽视的年代,他用实打实的成就证明,中国人同样能站在世界科学之巅。这种精神感召,比任何具体的科研成果都更能滋养后世。 如今,科学的星空里少了一颗明亮的星,但他留下的理论遗产与精神财富,会永远照亮后来者的道路。先生之风,山高水长;科学之光,永不熄灭。杨振宁 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。