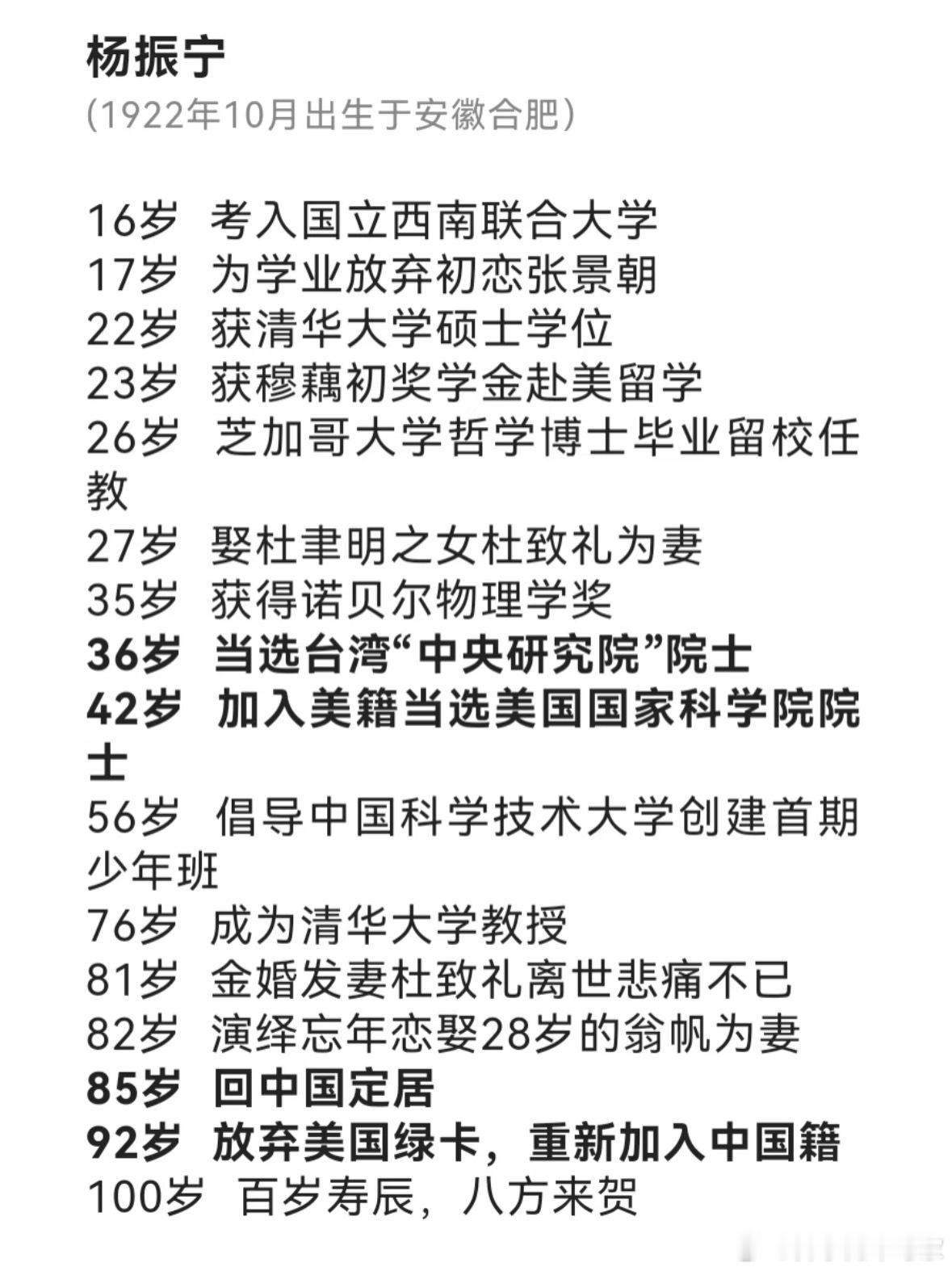

杨振宁曾将自己人生比喻为“一个圆”,他和李政道是最早获诺贝尔奖的中国人 2025年10月18日中午,杨振宁在北京因病去世,享年103岁。他的离去是科学界的一大损失。杨振宁曾把自己的人生比作一个圆,圆的起点是清华园,13岁他就跟父母说要拿诺奖,那时候多天真。圆的中间是美国奋斗,诺奖是高点,但也绕了不少弯。圆的终点又回到清华园,2003年他回国时说,“我身体里循环着中华文化血液”,这血统让他骄傲。圆不是直线,是曲线,里面有学术高峰,也有家国情怀。他一生最大的贡献,不是那些方程公式,而是帮中国人找回自信。以前国人总觉得自己不如人,杨振宁用诺奖证明,中国人行!他架起中美学术桥,推动中国科教腾飞。潘建伟说,杨振宁是现代科学在中国体制化的见证者,从老一辈科学家到如今量子计算,他都看在眼里。 杨振宁1922年10月1日生在安徽合肥,那时候家里条件还行,父亲杨武之是数学老师,在当地中学教书,母亲罗孟华管家。家里书多,杨振宁从小就爱翻那些数学书,7岁那年父亲去美国留学,他跟着祖母在老家待着,基本功就这么打下来了。1929年,全家搬到北京清华园,杨振宁进了成志小学,那时候清华园就是个学术氛围浓的地方,他上学路上总能看到教授们遛弯讨论问题。小学毕业后,转崇德中学,那学校走英国路线,课业严,他个子小但脑子活,物理数学特别拔尖。1937年抗日战争打响,家里南下,先到合肥庐州中学接着读,炮声都快听到耳朵边了,他还埋头啃书。1938年,全家好不容易辗转到昆明,杨振宁以高二学历考进西南联合大学物理系。那时候联大条件苦,教室漏风下雨,但他硬是啃下了本科,1942年毕业论文写统计力学,导师吴大猷给了高分。接着他转清华研究院读硕士,导师王竹溪教他量子力学,1944年拿下学位。1945年,杨振宁成了清华公费留美生,坐船过太平洋,到了芝加哥大学,拜在费米门下,1948年博士毕业,论文是关于核反应的角度分布。 毕业后,杨振宁没急着回国,留在芝加哥教书,一年后跳槽到普林斯顿高等研究院,那地方牛人云集,他先当研究员,1952年转永久职位,1955年升教授。研究院办公室宽敞,他每天早上散步时脑子里转着场论问题。那时候他遇上李政道,这小子是他的学生,俩人一拍即合,经常一起推公式。李政道比杨振宁小8岁,但俩人合作默契。1954年,杨振宁和罗伯特·米尔斯先搞出个杨-米尔斯规范场理论,这玩意儿后来成了粒子物理标准模型的基石,跟麦克斯韦方程和广义相对论一个级别。 再说到1956年,那年春天,杨振宁和李政道盯上弱相互作用里的宇称问题。传统物理学觉得宇宙左右对称,粒子衰变也该这样,但俩人觉得不对劲,尤其是β衰变和θ-τ谜题。杨振宁在普林斯顿办公室里反复算,李政道也帮着校数据,俩人写出论文《在弱相互作用中宇称是守恒的吗?》,直接寄给《物理评论》。论文里,他们不光质疑,还设计了五个实验方案,让实验家去验证,比如用钴60同位素测电子偏向。物理圈炸锅了,大部分人觉得这太离谱,宇称不守恒?开玩笑。但哥伦比亚的吴健雄看中了,她挑了钴60那个实验,实验室里冷却到零下几百度,测出电子果然偏了,证明弱作用下宇称失效。1956年底,结果一出,全世界物理学家傻眼,杨振宁和李政道赶紧补报告。1957年1月,正式论文发表,物理界接受了这个颠覆。10月,诺贝尔委员会直接颁奖给俩人,速度快得破纪录。颁奖礼在斯德哥尔摩,杨振宁接过金牌时,全场掌声雷动。 诺奖只是杨振宁生涯的一个高光,他后来成就更多。1966年,他去纽约州立大学石溪分校,当爱因斯坦讲座教授,顺手建了理论物理研究所,现在还叫杨振宁理论物理所。那地方他干到1999年,带出一堆学生。1967年,他又推导出杨-巴克斯特方程,这东西解决一维量子多体问题,开辟了统计物理和量子群的新路子。高温超导、凝聚态物理,他都插一手,13项成果横跨四个领域,够写本书了。荣誉也堆成山,美国国家科学奖章、富兰克林奖章、昂萨格奖、费萨尔国王国际科学奖、中国国际科技合作奖、求是终身成就奖,外加十几个国家科学院院士,二十多所大学名誉博士。杨振宁自己说,这些奖是认可,但最重要的是推动科学往前走。 说到回国,杨振宁这人骨子里是中国心。1950年代他想回,但时局乱,没成。1971年,他49岁,终于第一次回大陆探亲,那趟“破冰之旅”影响大,带回一堆照片和印象,鼓动其他华裔科学家访华。邓稼先给他写信,说“但愿人长久,千里共同途”,俩人惺惺相惜。从那起,杨振宁每年回国,1972年他公开谈中国印象,推动中美学术交流。1978年,他建议恢复基础研究,向高层建言。1980年代,他搞起“对华教育交流委员会”,募资送近百中国学者去美国深造,那些人后来成了科技骨干。杨振宁说自己治学态度是“宁拙毋巧,宁朴毋华”,人生态度也一样。103岁,圆得完美。华人科学史上,他是灯塔,照亮后辈路。