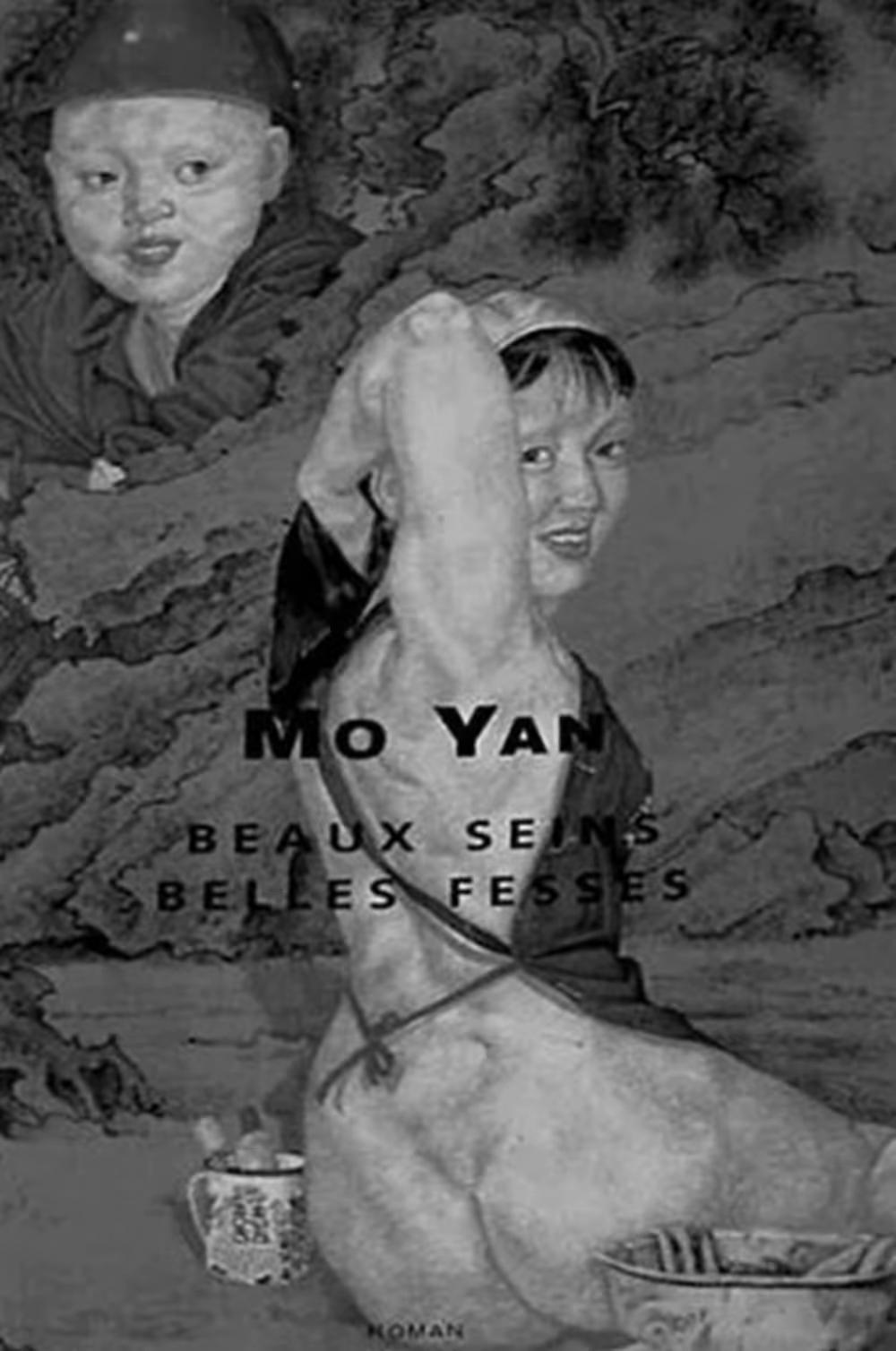

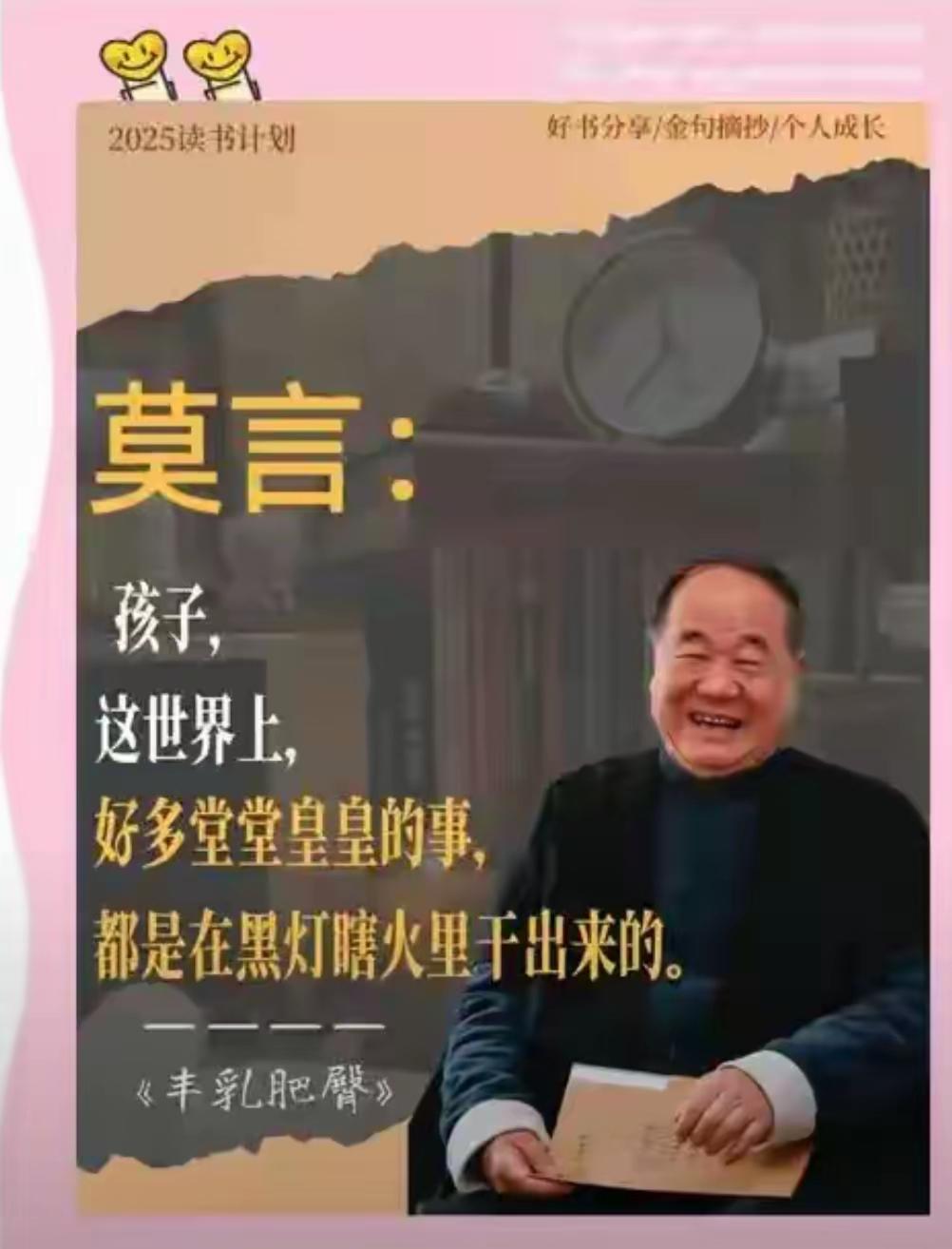

莫言陷身份割裂争议 坚称诺奖属个人却难逃家国烙印 ——京都大学演讲引爆舆论 文学根源之争撕裂文坛 诺贝尔现场表态引爆争议 2012年斯德哥尔摩诺贝尔奖发布会现场,莫言面对全球媒体抛出重磅观点:“诺贝尔奖从来是颁给作家而非国家”。这番表态与其在日本京都大学的演讲形成呼应——他声称自己“在读到《雪国》秋田犬舔水的描写前根本不会写小说”,更直言“川端康成笼罩中国文学20年,马尔克斯改变中国小说格局”。这些言论被部分学者解读为刻意切割文学成就与中国文化传统的关系。 创作根源陷入罗生门 深究莫言文学谱系可见矛盾线索。山东高密东北乡始终是其创作版图的核心符号,但他在东京演讲中却将《雪国》段落称作“照亮文学道路的灯塔”。更引人注目的是其对文化认同的表述:“谁爱你你就爱谁”,该言论在网络衍生出“国不爱我凭什么爱国”的争议漩涡。尽管莫言多次强调“写作站在人民角度突破阶级界限”,但其部分表态仍被指暗含身份认同的游移。 文学版图暗藏意识形态博弈 诺贝尔奖评委马悦然与莫言的“三支烟交集”成为观察东西方文学权力关系的窗口。莫言曾公开反驳马悦然对其作品篇幅的批评,坚持“哪怕剩下一个读者也要这么写”,却在创作理念上持续向西方现代主义靠拢。中国社会科学院学者指出,莫言获奖标志着诺奖评审策略转向,但作家本人对“创作自由”的诠释引发多重解读——他一方面称“作家要站在超脱层面写作”,另一方面强调“不太自由的环境未必写不出伟大作品”。 乡土叙事遭遇全球化解构 《红高粱家族》的民间叙事与《生死疲劳》的魔幻现实主义,始终扎根高密乡土的历史记忆。但莫言对外国文学影响的过度强调,使其陷入“去中国化”质疑。当读者在《丰乳肥臀》中看到百年中国变迁,在《蛙》中触及计划生育伦理困境时,作家却将创作源头引向秋田犬舔水的文学意象,这种割裂使其陷入“用中国故事换西方认可”的批评旋涡。 争议焦点 当莫言宣称“获奖与国家无关”,我们究竟该视其为文学独立性的宣言,还是文 化认同的迷失?如果诺贝尔奖真是纯粹的个人荣誉,为何颁奖典礼要奏响《阿拉丁组曲之中国舞曲》?欢迎在评论区分享你的判断!您认可作家莫言吗 莫言