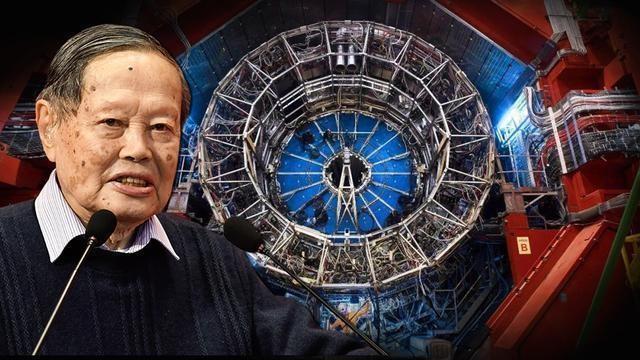

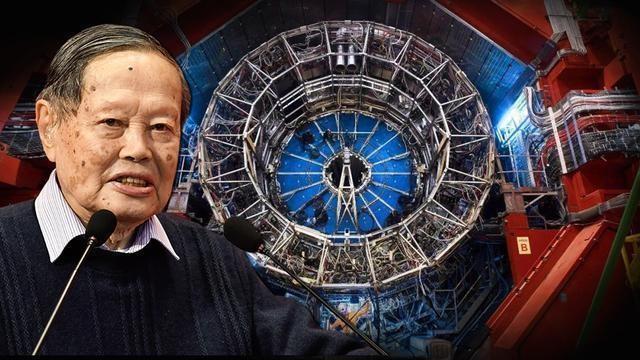

“一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做嫁衣,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的钱花在刀刃上!” 这场争论最激烈的时候,是2016年,诺贝尔奖得主杨振宁顶着骂声反对。 杨振宁先生提出不同意花2000亿建这个大型粒子对撞机的时候,不少人不理解,觉得他是在阻碍科技进步,骂声也跟着来了。 可能有人会好奇,这对撞机到底是啥? 简单说,它就是个周长能有100公里的环形设备,比现在全球最牛的欧洲LHC对撞机还大。 它主要是用来研究“希格斯粒子”的——也就是常说的“上帝粒子”,算是去探究宇宙最底层的秘密。 在王贻芳这些支持者眼里,这绝不是个没用的“科研玩具”,而是一张国家级的名片。 他们觉得,要是能建成,就等于告诉全世界:在基础物理这种最尖端的领域,中国不再是跟在别人后面跑的角色,而是要当领头羊了。 而且好处还不止于此,建这么复杂的设备,能逼着咱们自己把超导磁体这种高端技术搞明白——就像菲尔兹奖得主丘成桐说的,这种项目能抬升国家的国际地位,还能像磁铁一样,把全世界最聪明的科学家都吸引到中国来。 杨振宁没说基础科学不重要,只是觉得步子不能迈得太急、太大。 上世纪90年代,美国要搞一个“超导超级对撞机”,一开始预算才44亿美元,后来一路涨到110亿,最后国会直接砍了项目,成了个烂尾工程。 这事儿就像一面镜子挂在那儿,提醒大家,再宏伟的理想,也得考虑实际风险。 尤其那时候,咱们正面临芯片被“卡脖子”的难题——华为这些企业因为缺高端光刻机,生产高端手机、芯片都受影响,日子不好过。 很多人都在问:既然有2000亿,为啥不先砸去攻克光刻机技术? 更让人可惜的是,咱们1966年其实就造出了光刻机,当时技术还挺先进,可后来没坚持下去,技术线断了。 有了这个历史遗憾,杨振宁说的“远水救不了近火”,听着就更有分量了。 而且杨振宁最在意的不是机器,是人。 他当年在中科大办“少年班”,就是想给国家多培养些科技好苗子。 他觉得,咱们现在最缺的不是顶级的对撞机,而是能玩转这些顶级设备的人才。 基础没打牢,就算有了好机器,也没人能把它的作用发挥出来——与其急着盖一座“对撞机摩天大楼”,不如先把基础教育的地基垫稳。 好在这场争论没让大家钻牛角尖,也没走到“非建不可”或“绝对不建”的死胡同里。 中国的决策者既没被“落后30年”的紧迫感冲昏头,也没因为“怕烂尾”就彻底放弃长远目标。 首先是项目自己做了调整,一开始说要2000亿,确实让不少人觉得压力大,到2023年的技术报告里,预算降到了360亿,算是正面回应了大家对钱的担心。 2018年的时候,这个项目还被写进了国家“十三五”规划,等于拿到了官方的“准生证”。 今年,还有个国际专家组专门审核了它的技术设计,最后给了肯定的评价。 这一步步走得都很稳,既没放弃对基础科学的追求,也没不管现实风险。 到后来大家慢慢发现,这根本不是“二选一”的题。 咱们一边对CEPC这种“为未来播种”的项目保持耐心,计划2027年才开工,不急于求成;另一边,也在尽全力攻克芯片、光刻机这些“马上要摘果子”的难题,两边都抓,两边都没放松。 回头看,这场争论其实没谁是绝对的赢家。 杨振宁怕咱们走太快摔跟头,王贻芳怕咱们错过领先的机会,正是这两种不同的声音相互提醒,才让咱们走得更稳。 说到底,这场争论的价值早就超过了对撞机本身——它逼着整个国家去思考,怎么在仰望星空追求理想的时候,也不忘记脚踏实地解决眼前的问题;怎么在有限的资源里,找到长远发展和现实需求之间的最佳平衡点。 而这种能权衡、会取舍的能力,比任何一个高科技工程都要金贵。