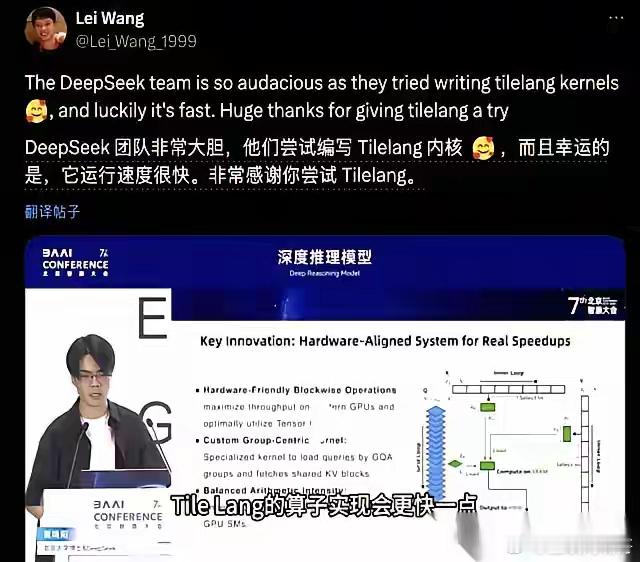

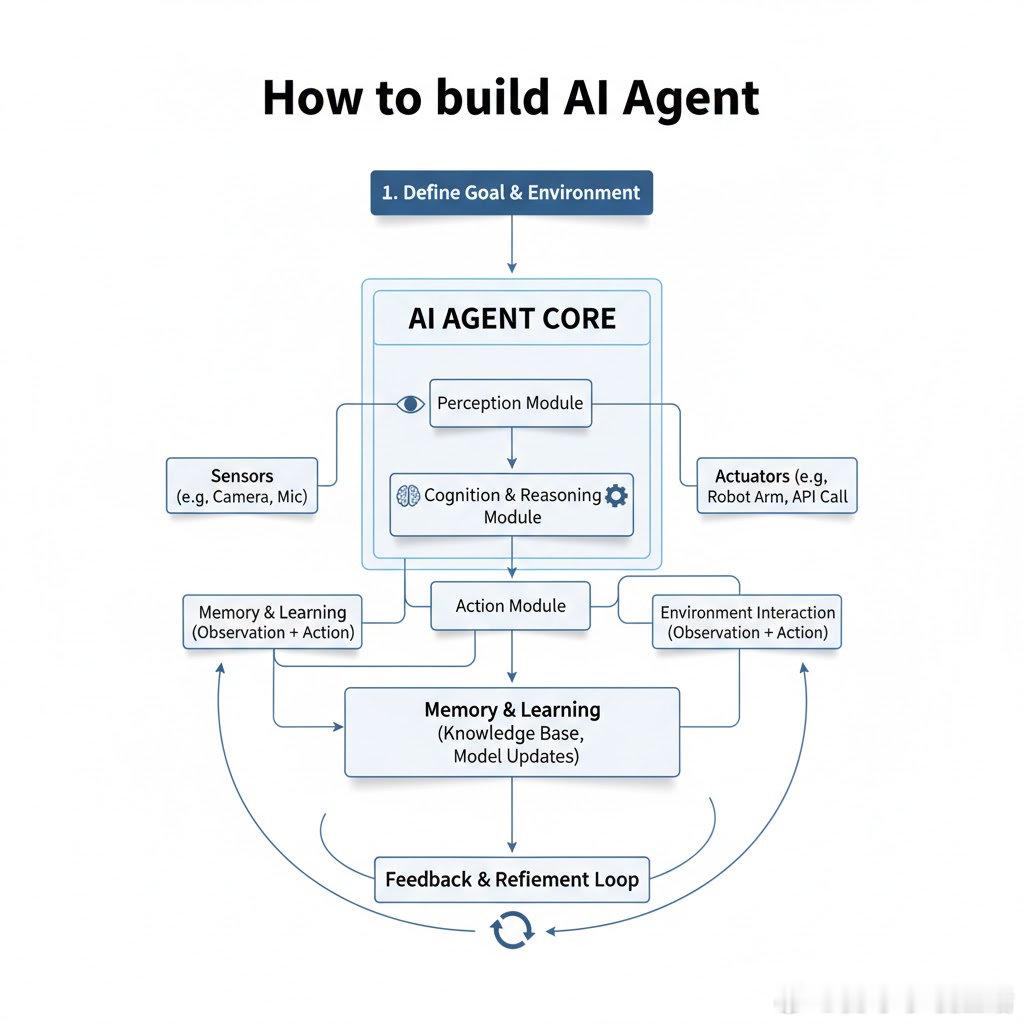

DeepSeek创始人梁文峰再抛重磅观点:中国AI真正差距不是算力与专利,而是原创能力!如果不打破模仿,中国永远只能追随者,这条创新之路你逃不掉 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 你要知道,过去十年里,中国AI的高速发展靠的是什么?大量投资、算力、数据,还有各类应用落地。这些都很炫,但更多时候,中国AI是在做模仿游戏。 看到国外的模型、算法、框架好用,我们就拿来用,甚至再加点优化,这在短期内能快速赶上甚至超越一些表面指标,比如算力排名、模型规模、训练速度,但这终归是跟着别人走的路,永远不是开创性的。 梁文峰强调的“原创”,说到底就是在底层算法、模型设计、生态构建上有突破,而不是简单拼规模、拼算力。 这一点就像玩积木,别人先搭好了城堡,你照着搭也能搭得很快,但如果你不去想自己能不能搭出一个别人从没见过的城堡,再高再大的城堡也只能算跟风作品。 AI也是一样,你光有大模型、大数据和算力,但底层逻辑还是跟别人一致,你永远只能是追随者,话语权自然就有限。 这也是为什么梁文峰提到,“有些探索也是逃不掉的”。什么意思?意思很简单,如果中国AI想要真正掌握主动权,不光要跟着国际潮流跑,更要在原创上持续投入,否则再多投资、再多算力,都只能是追着别人屁股跑。 拿DeepSeek来说,它的做法就很有意思。他们没有只盯着外部成熟模型的跟风优化,而是从底层算法开始入手,同时结合开源生态,把自己的技术优势推广出去,让更多开发者可以参与进来。 这种打法,表面看似慢,但实质上是在打基础、积累长期竞争力。和那些只盯着短期指标、拼专利数量和算力的团队比,DeepSeek显得更有战略眼光。 你可以想象一下,如果整个行业都开始像DeepSeek这样运作,中国AI生态就会发生变化。原创带来的不是一两个明星模型,而是整个底层生态的改造能力。 生态改造能力一旦建立,中国的AI团队就不再只是技术追随者,而是拥有全球话语权的参与者,你的算法可能成为标准,你的框架可能被全世界参考,你的模型可能定义下一波AI应用趋势。 当然,这条路不容易。原创意味着你要在技术、理论和应用之间不断摸索,失败是常态,投入和回报不一定立即对等。 国内很多团队习惯追求短期爆点或者“赶潮流式创新”,这在表面上能吸引投资、吸引关注,但对长期原创能力没有实质帮助。真正的原创,需要耐得住寂寞、扛得住压力,也得有长期战略眼光和持续研发能力。 还有一点值得注意,原创不仅仅是技术层面的突破,它还是生态和文化的体现。如果整个行业都只关注短期效益和模仿国外模式,很难形成支持原创的环境。 DeepSeek做的另一件事,就是尝试建立这种环境,开源、共享、鼓励探索,而不是只看结果。这种文化培养,可能比任何一台超级算力都更重要。 它让年轻团队敢于试错,让技术创新更有连续性,让原创成为可持续的力量,而不是昙花一现的噱头。 再来看国内AI整体局势,我们能发现一个有趣现象:很多人仍然热衷于比拼数据量和算力,专利数量也被视作硬指标。这种指标化思维容易让人误判中国AI的真实实力。 数据再大、算力再强,如果不掌握原创核心技术,最终还是别人在定义规则、制定标准、掌握话语权。也就是说,中国AI要想真正“翻身”,必须突破表面追求指标的思维,深入到原创和生态建设上去。 所以梁文峰的话才特别扎心,差距不是算力,而是原创。这句话不仅是对行业的提醒,也是对每个从业者的警醒。 AI是技术积累的长期赛跑,短期内你可以靠资源追赶,但要想长期占据主动权,原创是必须的。你可能会发现,很多国际领先团队之所以领先,不是因为他们算力特别猛。 而是因为他们在核心算法、底层架构、开源生态上持续创新和积累,这才是真正让他们掌握话语权的秘密武器。 这次梁文峰的发声,其实是在给中国AI行业划重点:算力和专利只是表面热闹,真正的核心竞争力在原创。原创决定你能否拥有全球话语权,也决定你能否从追随者变成引领者。 DeepSeek的探索路径,也给出了一个参考,底层创新+开源生态+长期战略,才是未来中国AI突围的真正希望。 中国AI的未来不是靠短期追赶,也不是靠堆积硬指标,而是靠原创能力,让自己的技术可以说话,让自己的生态可以影响世界。

![最火ai排名,你平常用哪个[思考]](http://image.uczzd.cn/13567813052405002715.jpg?id=0)