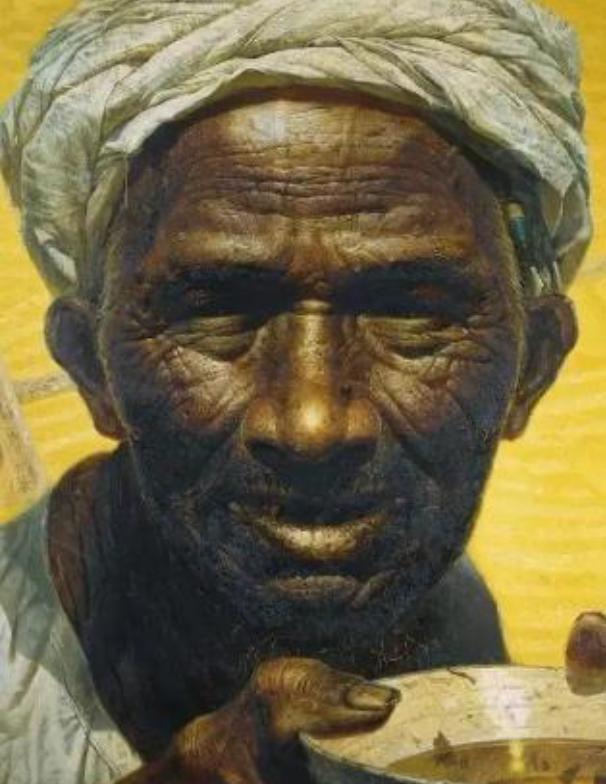

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作,没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 在中国美术馆,有一幅画能让人群一下子安静下来,无论大厅里多热闹,走到那幅《父亲》面前,人们都会不由自主地放慢脚步。 这是一幅油画,画面很简单,只是一张老农的脸,占满了整整两米多高的画布,没有风景、没有背景,只有那张布满皱纹、被阳光和岁月磨砺得粗糙的脸。 当年全国青年美展征稿时,罗中立拿着这幅《父亲》去参展,评审会一度争论得很激烈,有人认为,这张脸太“苦”、太“丑”,不符合当时宣传中那种积极、明亮的审美。 画面上深褐的肤色、刻进皮肉的皱纹、干裂的嘴唇,还有那种透出劳累的眼神,都让人感觉压抑,评委们担心这样的作品会“传递消极情绪”,甚至有人建议不予展出。 但也有人力挺,著名画家吴冠中看完后,直接表态说:“这才是中国真正的人民。”他的这句话让评委们重新思考,艺术到底是用来歌颂理想,还是呈现真实? 最终,《父亲》被选中参展,出乎意料的是,展出后引得不小的反响。 那年,美术馆外排起了长队,很多人从早上就开始等,只为能在画前多看几分钟,不少观众看着看着就掉了眼泪,尤其是那些有农村经历的知青和农民工。 他们在画前轻声说:“真像我爸。”对他们来说,那不是陌生的面孔,而是生活中真实存在的父辈形象,那些在城市被忽略的、辛苦劳作了一辈子的人,在这幅画里终于被正面呈现。 画中有一个小细节,后来成了研究者讨论最多的地方——老人的耳朵上夹着一支圆珠笔,其实,在最初的版本里,罗中立画的是一支烟,那才符合一个农民的日常。 可有人建议说,烟的含义太局限,似乎只代表疲惫和麻木,于是他改成了笔,这一改,让整幅画的精神内核发生了变化。 那支笔成了文化的象征,也让画面多了一层含义:即便是最普通的农民,也在渴望知识和改变,这支笔,使画不再只是对艰辛生活的记录,而是表达了一种希望。 几十年过去,这幅画的市场估值早已达到数亿元,但罗中立从未后悔当初的决定,对他来说,这幅画属于人民,被更多人看到才有意义。 《父亲》能有这么强的感染力,关键在于它的真实,罗中立不是凭空想象,而是画出了自己亲身经历的那种生活。 1968年,他16岁,被下放到大巴山当知青,那十年里,他和农民一起下地干活、挑粪、种粮食,吃的住的都一样。 后来他说,那段经历改变了他看世界的方式,真正让他动笔的,是一次春节前的场景:一个老农,天黑了还守在粪坑边,怕集体的肥料被人偷走,那张脸上的倔强、疲惫和责任感,让他记了很多年。 等到他后来有了绘画技巧,有了表达的能力,那张脸成了他最想画的主题,他在工作室里反复打草稿,试了几十种光线和角度。 为了画出皮肤的质感,他每天都去田间观察,记录不同光线下的颜色变化,画面完成后,他几乎筋疲力尽,他自己说,那不是一幅画,而是一段记忆的凝固。 在罗中立看来,《父亲》不仅仅是一张肖像,更是一种表达,他用画笔表达对普通劳动者的尊重,也在弥补自己心中的亏欠感,他总说,自己曾受那片土地和那些人太多恩情,这幅画算是一种偿还。 今天,《父亲》依然挂在中国美术馆最显眼的位置,参观者总是络绎不绝,画中的老人仿佛从四十年前的画布里走出来,静静看着每一个站在他面前的人。 时光过去了,但那种真实、朴素、沉默的力量依然让人动容,它让无数人重新去看待“父亲”这个词,也让人理解了一个时代的辛劳与尊严。 《父亲》不只是罗中立的代表作,更是一代人的记忆,它让中国的艺术重新面对“人”——那个最普通、最真实、最值得被看见的人。 信源:中国美术馆官网《馆藏经典:油画<父亲>》