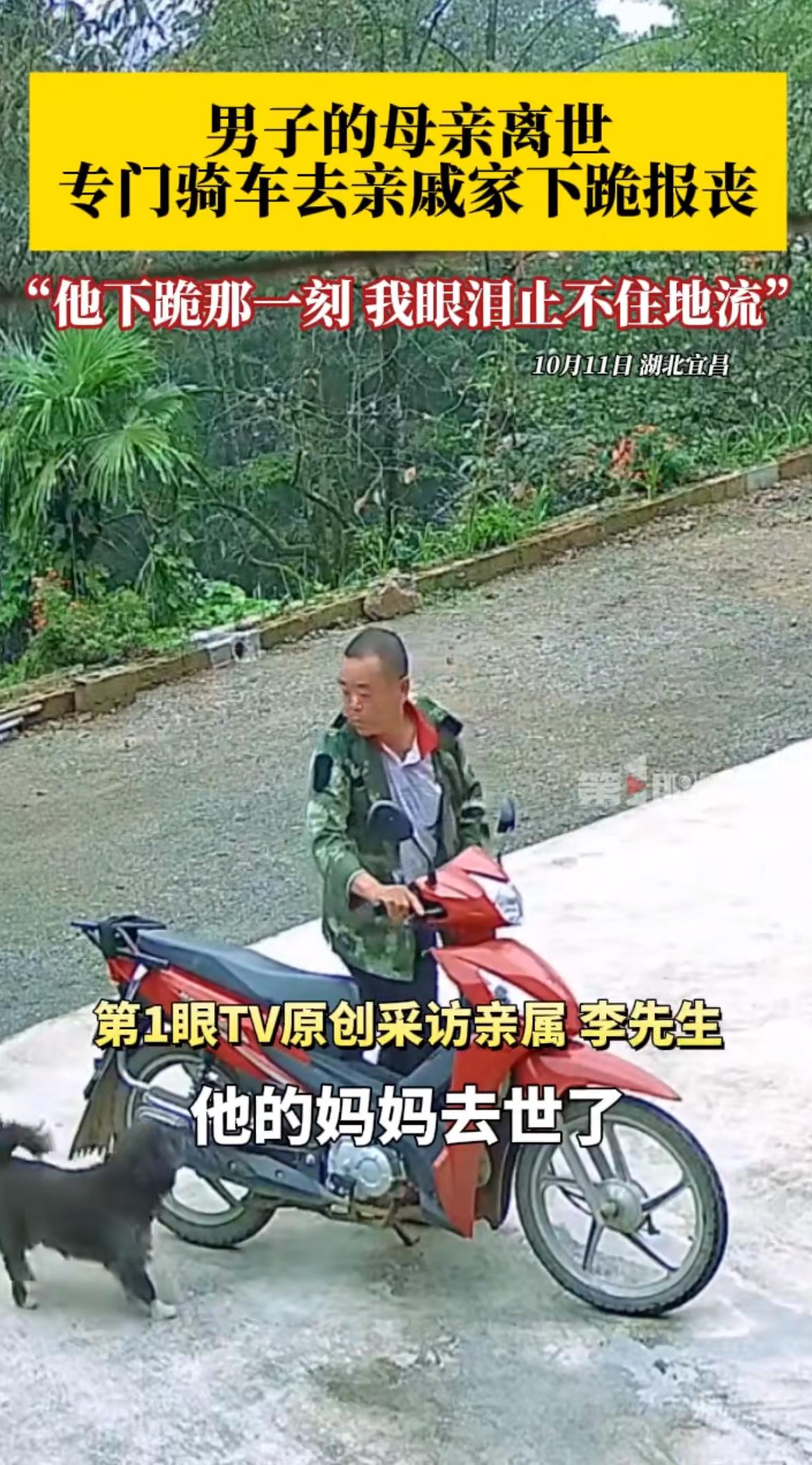

前几天刷到条视频,画面里一个中年男人跪在亲戚家门口,额头抵着青石板,声音哽咽地说着“我妈走了”。弹幕瞬间炸开,有人骂“这不就是封建余毒”,也有人红着眼眶说“我们老家也这样”。这场关于“孝子下跪报丧”的争论,像面镜子,照出了传统与现代的撕裂,也照出了我们对“生死”最原始的情感。 报丧的规矩:一跪一叩间的生死仪式 在不少农村和老城区,老人去世后,孝子要第一时间穿上麻衣、头戴白布,挨家挨户给亲戚报丧。进门先跪,磕三个响头,再哭着说“老人走了,请您去送最后一程”。有的地方更讲究,得跪在门槛外,不能踩亲戚家的地;有的要带一叠黄纸,报完丧就烧在亲戚家门口,意思是“把丧气留在门外”。 70岁的王大爷回忆,他父亲去世时,他跪了二十多家亲戚,膝盖磨得通红,但“不能喊疼,这是给老人尽的最后一份孝”。老人们说,这跪的是“恩”——父母养你小,你送他们最后一程;也是“礼”——让亲戚知道家里变故,好来帮忙操办后事。可年轻人不这么想,90后小李吐槽:“我爷爷去世,我爸非要我跟着下跪,我觉得尴尬极了,又不是我犯错,干嘛要跪?” 争论背后:是“糟粕”还是“人情”? 支持的人说,这是“孝道的仪式感”。“现在人都忙,老人走了连面都见不上几回,下跪报丧至少让亲戚知道,这家有人在乎生死。”58岁的张阿姨抹着眼泪说,她母亲去世时,表弟从外地赶回来,跪在灵前哭得直不起腰,“那场面,比说一百句‘节哀’都管用”。 反对的人骂这是“形式主义”。“都2025年了,还搞‘男儿膝下有黄金’那一套?孝顺是平时多回家看看,不是死了才跪。”00后小陈在论坛发帖,说奶奶去世时,父亲非要他下跪,他拒绝后被亲戚指指点点,“好像我不跪就是大逆不道”。更有人直言,这是“权力展示”——长辈用“规矩”压晚辈,本质是控制欲作祟。 其实,争论的核心是“情感的表达方式”。老一辈经历过物质匮乏的年代,生死是大事,需要用最郑重的方式传递;年轻人成长在个体意识觉醒的时代,更看重“真诚”而非“形式”。就像网友“老槐树”说的:“我爷爷去世,我爸跪得膝盖出血,我偷偷给他买了护膝;我奶奶去世,我没跪,但在灵前守了三天夜。形式不重要,心到了就行。” 传统的温度:在变与不变中寻找平衡 报丧的规矩,真的只是“封建余毒”吗?未必。在河南农村,孝子下跪时,亲戚会立刻扶起,说“快起来,咱们是一家人”;在四川小镇,报完丧后,亲戚会端来一碗糖水鸡蛋,意思是“甜一甜,别太伤心”。这些细节里,藏着中国人最朴素的“人情味”——通过仪式,传递对逝者的尊重,对生者的安慰。 但时代在变,规矩也得变。有的地方把“下跪”改成“鞠躬”,有的用微信群通知代替上门,有的年轻人会写一封长信,把对老人的思念和遗憾说出来。就像社会学家李教授说的:“传统不是用来复刻的,是用来理解的。我们可以保留‘报丧’的核心——告知、团聚、送别,但形式可以更符合现代人的情感需求。” 写在最后:生死面前,我们都是“第一次” 无论是下跪还是鞠躬,是哭得撕心裂肺还是默默流泪,对逝者的思念没有标准答案。老规矩里有温度,新方式里有真诚,重要的是,我们都在用自己方式,和最爱的人告别。 你家乡有报丧的规矩吗?你经历过或见过哪些特别的告别方式?在评论区说说你的故事吧——因为,每一个关于生死的分享,都是对生命的敬畏,对亲情的珍藏。 来源:头条热搜