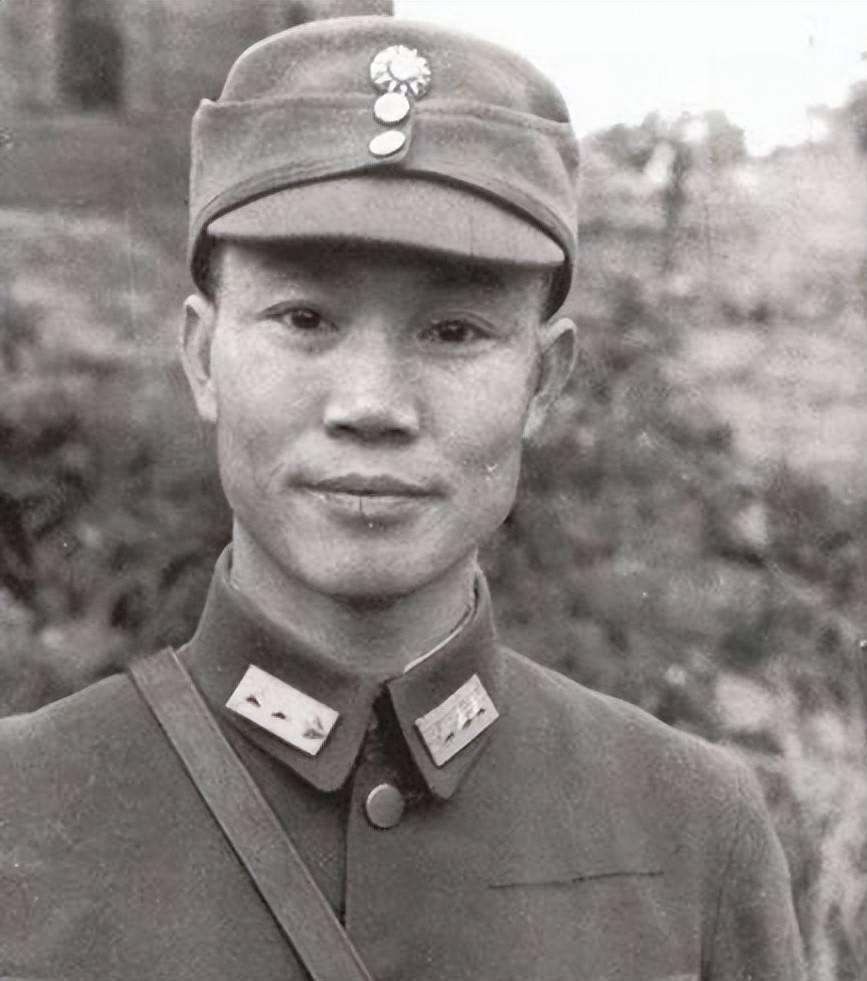

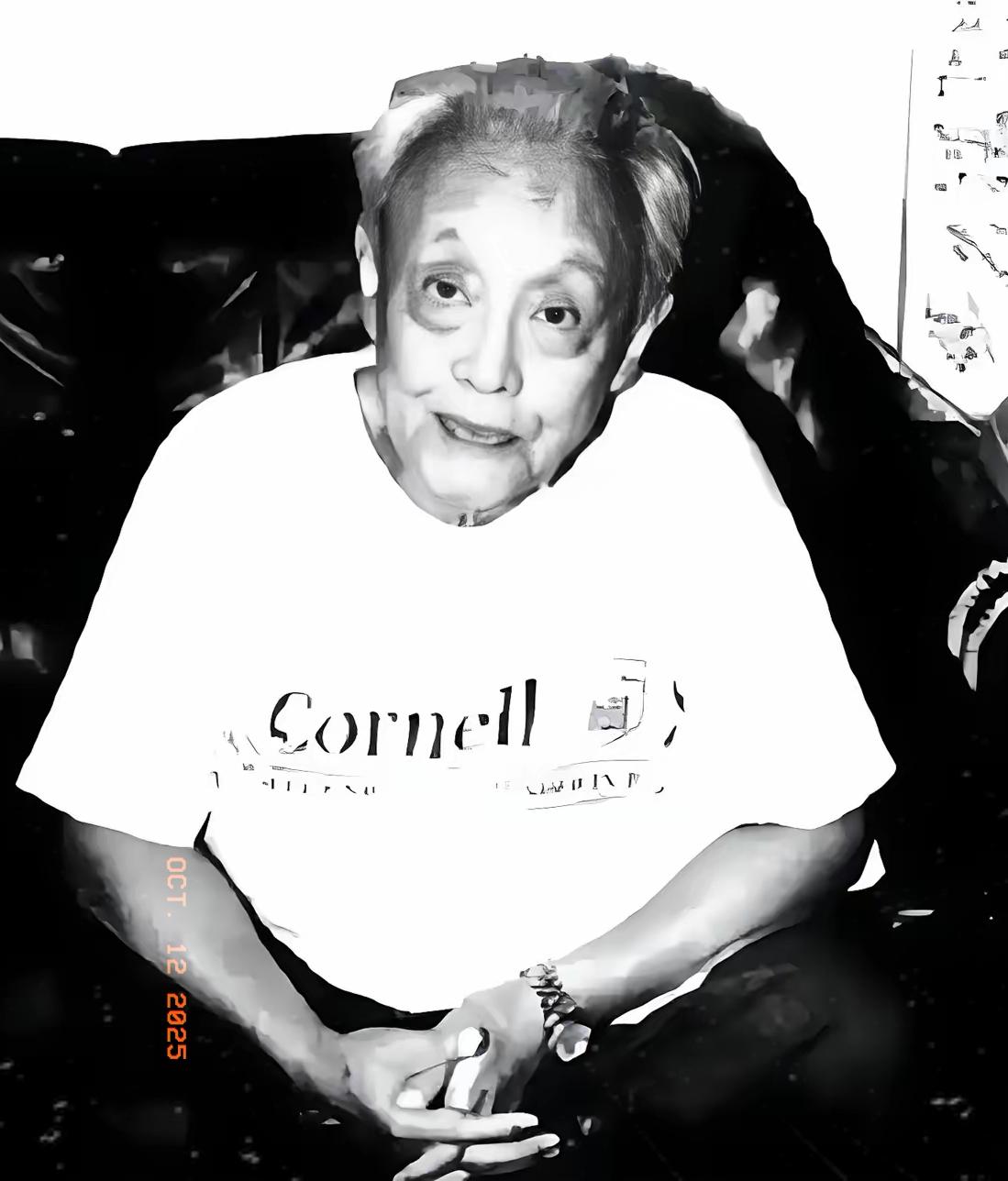

1968年,“国歌之父”田汉被永久开除党籍,最终在监狱中去世,许多人认为他是冤枉死的。七年后,田汉的妻子才得知真相,没过一年,她也随他而去。 1979年北京八宝山革命公墓,田汉追悼会的哀乐低回。灵台上没有骨灰盒,只有他生前用过的钢笔、剧本和那份泛黄的国歌手稿。 长子田申捧着父亲的剧本集,手指抚过“关汉卿”三个字,泪水浸湿了封面。“父亲蒙受的冤屈,今天彻底平反了!”悼词响起时,台下众人泣不成声。 此时距离田汉离世,已经过去十一年;距离妻子安娥含恨而终,也已三年。 1968年12月的上海提篮桥监狱,田汉的呼吸越来越微弱。他躺在冰冷的木板床上,身上的囚服沾着污渍,高烧让他意识模糊。看守员进来送饭时,他勉强睁开眼,嘴里念叨着“剧本……还有细节要改”。 那些曾让观众热泪盈眶的戏剧台词,此刻成了他最后的念想。几天后,监狱方面用一张简易通知书告知家属:“田汉,病故,遗体已处理。” 1935年的上海,田汉躲在租借的小阁楼里修改歌词。那时他刚完成《风云儿女》剧本,因参与左翼文化运动,只能秘密创作。香烟盒是随手找来的纸,笔是磨得快没尖的钢笔,却写得字字铿锵。 “起来,不愿做奴隶的人们”,每一句都饱含着对民族觉醒的期盼。写完后他把香烟盒交给聂耳:“谱曲要有力,要能让国人听了心头发热。”北京人民艺术剧院,《关汉卿》首演的掌声震耳欲聋。 舞台上,演员念出“地也,你不分好歹何为地”,台下观众有人红了眼眶。田汉坐在后排,看着自己笔下的人物鲜活呈现,悄悄擦去眼角的泪。 演出结束后,安娥捧着鲜花上台,笑着说:“这戏里有你的心血,也有你的风骨。”那是他创作生涯的高光时刻,剧场的灯光亮堂,照得他脸上满是欣慰。 1975年的北京,安娥坐在轮椅上,接过儿子递来的通知。“田汉,永远开除党籍,定为叛徒”,一行行字像刀子扎进她心里。她抬起颤抖的手,指着“叛徒”二字:“他为国家写国歌,怎么会是叛徒?” 那时她已半身不遂,却仍坚持写申诉信,信纸堆在桌上,写满对丈夫的辩护。窗外的胡同里很安静,没人敢上门慰问,提及田汉,在当时是“禁忌”。 1976年夏天,安娥躺在北京医院的病床上。她让幼子田大畏把家里珍藏的《义勇军进行曲》手稿拿来,紧紧抱在怀里。 “等你父亲平反了,把这个交给国家,别让它丢了。”她的声音很轻,却很坚定。田大畏点头答应,看着母亲的呼吸渐渐微弱,最后永远闭上了眼睛。 她终究没等到丈夫平反的那天,只留下满纸未写完的申诉信和对正义的期盼。 1979年3月,北京八宝山革命公墓举行田汉追悼会。灵台上没有骨灰盒,只有他生前用过的钢笔、剧本手稿和国歌手稿复印件。 “田汉同志是坚定的革命文艺战士,冤案彻底平反!”悼词响起时,台下一片啜泣。长子田申代表家属发言,提到父亲的创作生涯,几度哽咽说不出话。 那时安娥已离世三年,家人只能在心里默默告诉她:“爸的冤屈,终于洗清了。” 如今,《义勇军进行曲》作为国歌,在每一个庄严场合激昂奏响。田汉的《关汉卿》《名优之死》等经典剧本,被各大剧院重新编排上演,吸引着新一代观众。 中国电影博物馆里的香烟盒草稿,仍在向每一位参观者诉说着初心。河北的田汉夫妇塑像前,常有师生、游客前来献花,聆听他们与时代抗争的故事。 田申、田大畏等子女虽已年迈,仍坚持参与田汉文化研究,让这份精神遗产代代相传。那些曾经的黑暗早已散去,唯有他留下的作品与精神,永远伴着国歌旋律,刻在民族记忆里。 主要信源:(澎湃新闻——团团带你学党史 | (15)“国歌之父”田汉:“敌有枪炮,我有血肉”)