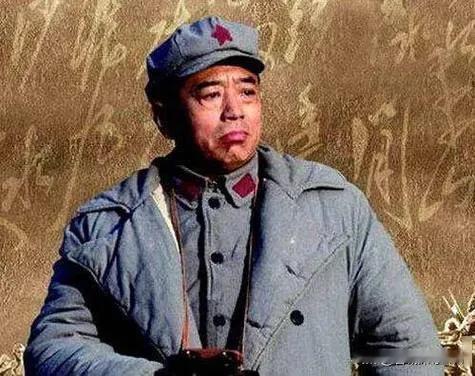

那年,彭德怀到格尔木视察,当天半夜,彭老总亲自检查岗哨位,他站在一个哨兵身边问道:“你值岗怎么不穿皮大衣?” 要知道,当地的温度在夜晚的时候甚至会跌破 30 度以下,可哨兵却报告说:“报告首长,我们没有皮大衣……” 彭德怀的眉头瞬间拧成了疙瘩。他抬手摸了摸哨兵的肩膀,军衣单薄得能摸到里面的布纹,哨兵的耳朵冻得通红,手指蜷缩着,却依旧保持着持枪立正的姿势。 这是1956年的秋天,距离青藏公路通车刚过去两年,格尔木作为连接西北与西藏的后勤枢纽,驻扎着负责物资转运的高山兵站,彭德怀此次前来,就是为了摸清一线官兵的真实处境。 “为什么没有?”彭德怀的声音里带着压不住的火气。他知道高原的冷有多刺骨,当年抗美援朝时零下四十度的严寒里,多少战士因为缺衣少穿冻坏了手脚,这份记忆刻在他心里,成了碰不得的痛处。 哨兵犹豫了一下,还是照实回答:“上级有规定,以一条河为界,河西才算高寒地带,发皮大衣、毛皮鞋。我们河东没过线,就不算。” 彭德怀没再追问哨兵,转身往兵站营房走,脚步比来时沉了许多。随行的兵站干部赶紧跟上来,低着头不敢说话。 他没进营房,反而走到战士们住的板棚外,伸手一摸墙壁,指缝里全是沙土,抬头能看见棚顶的缝隙透着凉光。白天他问过干部们住得冷不冷,对方说“大家没意见”,此刻他才明白,这“没意见”背后藏着多少委屈。 当天夜里,彭德怀没合眼。 他让警卫员找来兵站的物资发放记录,借着油灯翻到后半夜,果然在附则里看到了那条“以河为界”的规定。更让他气闷的是,记录显示河西部分单位的皮大衣还有结余,河东这边却连申领记录都没有。 天刚蒙蒙亮,他就把兵站和后勤部门的干部叫到一起,桌上摆着那份物资记录。 “你们自己看看,”彭德怀用手指敲着纸面,“河东的海拔比河西某些地方还高一百多米,夜里温度低两三度,凭什么不算高寒地带?” 干部们低着头,有人小声辩解是按上级文件执行,彭德怀立刻打断他:“文件是死的,人是活的!我们制定规定是为了让战士们不受罪,不是让你们拿条条框框当挡箭牌!” 他当场让人拿来温度计,带着干部们在河东、河西两个点位实测温度。数据摆在桌上,河东夜间最低温比规定线里的“高寒标准”还低两度。 彭德怀指着数据问:“现在还有话说吗?战士们在雪地里站哨,冻得直哆嗦,你们坐在屋里看文件,这叫为人民服务?”没人敢接话,几个干部的脸烧得通红。 彭德怀当即指示后勤部门:“按实际情况发御寒物品,今天之内必须把皮大衣、毛皮鞋送到每个战士手上。”他还特意加了一句,要给哨位配上火炉,晚上换岗的战士得有热汤喝。 交代完这些,他没急着走,留在兵站待了三天,看着第一批皮大衣运到,亲眼见哨兵穿上厚实的衣物,才放心离开。 后来有人劝他,这种后勤小事让下属处理就行,没必要亲自较真。彭德怀听完直摇头:“什么是小事?战士的冷暖是天大的事。当年我在湘军当兵,就因为长官克扣军饷,冬天穿单衣打仗,那种滋味我记一辈子。 现在我们掌权了,要是让战士再受这种苦,对得起谁?”这话传到后勤系统,倒逼相关部门重新核查了全国高寒地区的物资发放标准,不少像格尔木这样“卡线”的单位,都补上了短缺的御寒装备。 没人知道,那次视察结束回北京后,彭德怀专门在军委会议上提了这件事。 他拿出从兵站带回来的沙土样本,指着说:“战士们住的房子漏风漏沙,穿的衣服抵不住严寒,这样的后勤保障,怎么让人家安心守边疆?” 他当场要求总后勤部废除“一刀切”的发放制度,改成“按实测温度、海拔定标准”,还规定每季度必须抽查基层物资到位情况。 彭德怀对士兵的在意,从来不是一时兴起。他出身贫苦,十五岁就当兵,最懂底层士兵的难处。 抗美援朝时,他把工兵连派来给自己修营房的人力,全打发去加固战士的掩体;有人给他送水果礼盒,他直接让人退回去,说“战士们吃不上,我一口也不动”。这次格尔木的深夜查岗,不过是他无数次心系士兵的一个缩影。 那件事过去没多久,兵站的战士们收到了新配发的皮大衣,哨位上也架起了烤火的铁炉。 有老兵后来回忆,每次穿上暖和的大衣,就会想起那个深夜站在寒风里替他们发问的老人。而彭德怀留下的那句“按实际情况办事”,成了后勤系统流传多年的准则。 真正的关怀从不是挂在嘴上的口号,而是深夜里为士兵掖紧的衣角,是为打破不合理规定较真的执着。彭德怀用一生践行着“为兵服务”的初心,他让人们明白,一支军队的强大,从来不止于武器装备的精良,更在于把每一个士兵的冷暖放在心上。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。