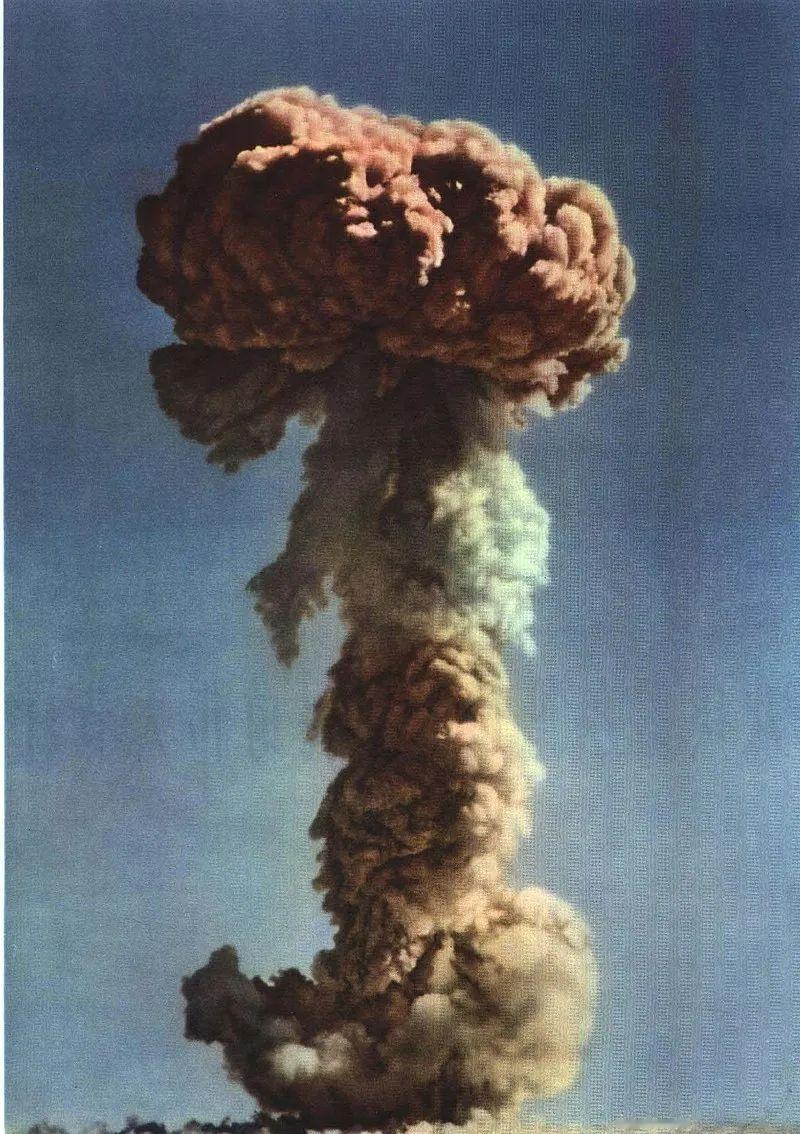

我要让所有的美国导弹打不到中国!他是继钱学森以来,国家非常重视的人才,连美国人都非常忌惮他,他就是我国著名的“反导专家”陈德明! 陈德明不是一上来就站在反导顶端的,他早年在西北某基地摸爬滚打,从最基础的导弹试验数据分析师做起。 那时候咱们国家的反导技术还在黑暗里摸索,国外技术封锁得严严实实,连份像样的参考资料都找不到。 他抱着一堆试验残骸和数据报表,在戈壁滩的帐篷里熬了无数个通宵,硬是从一堆看似杂乱的数字里,扒出了导弹飞行的规律。 有次为了验证一个关键参数,他连续72小时没合眼,眼睛红得像充血,同事劝他歇会儿,他却说“多等一秒,国家就多一分风险”,直到最后算出准确结果,才瘫在椅子上睡着。 反导这事儿,难就难在“用子弹打子弹”,对方导弹速度能到十几倍音速,还可能带着假目标,想在茫茫太空里拦住它,比大海捞针还难。 美国早年搞反导试验,十次有八次失败,咱们起步晚,压力更是大到没边。 陈德明牵头组建技术团队时,手里没现成的方案,他就带着人从最底层的理论模型搭起,把国内外能找到的所有导弹轨迹数据都翻了个遍,甚至把几十年前的旧试验报告都重新算一遍。 有次团队在拦截算法上卡了壳,连续半个月没进展,他把铺盖卷搬到实验室,每天和工程师们对着屏幕推演,饿了啃干粮,渴了喝凉水,最后硬是靠自己独创的“多维度轨迹预测法”,解决了目标识别的难题。 2010年,我国第一次陆基中段反导试验,全世界都在盯着。 试验前一天,气象部门说发射场可能有沙尘,会影响雷达探测,陈德明拿着气象数据跑遍了基地各个部门,最后拍板“按原计划进行”,他说“我们的雷达能穿透沙尘,就像我们的技术能突破封锁”。 试验当天,他站在指挥大厅里,盯着屏幕上的参数一动不动,当“拦截成功”的消息传来时,这个平时不苟言笑的男人,眼圈一下子红了,他和团队成员抱在一起,眼泪混着汗水往下淌——这一拦,不仅打破了美国的技术垄断,更让中国成了少数能掌握中段反导技术的国家。 美国人对陈德明的忌惮,不是没有道理。 他们曾通过各种渠道想挖他,开出过百万美元年薪和绿卡,还承诺给家人提供最好的生活保障,可陈德明连回信都没给过。 他说“我的根在中国,我的技术只能用来保家卫国”,后来美国还试图通过学术交流获取他团队的研究成果,他每次去国外开会,都会提前把关键数据加密,绝不让核心技术泄露半分。 有次在国际航天会议上,美国专家故意抛出反导领域的难题,想让他难堪,结果陈德明当场用公式推导,把解决方案讲得清清楚楚,让对方哑口无言,会后有外国同行说“中国有陈德明,反导技术没人敢小看”。 这些年,陈德明没停下脚步,他知道反导技术得不断升级,对方导弹在变,咱们的拦截手段也得跟着变。 他带领团队研发出新一代反导雷达,探测距离比以前提升了30%,还能同时跟踪多个目标;他推动的“智能拦截系统”,能在毫秒级时间里调整拦截策略,比传统系统反应速度快了一倍。 2021年,我国进行的某次反导试验,成功拦截了模拟的分导式多弹头导弹,这背后就是他团队最新的技术成果。 现在的陈德明,虽然头发白了不少,但依旧每天泡在实验室里,他还带出了一大批年轻的反导人才,把自己的经验毫无保留地传给后辈。 他常对学生说“反导不是一锤子买卖,得一代接一代干下去,只要我们在,中国的天空就不会有漏洞”。 正是因为有陈德明这样的人,咱们才能在反导领域从跟跑到并跑,再到部分领跑,才能让美国的导弹不敢轻易挑衅。 他不像明星那样家喻户晓,但他用一辈子的坚守,为中国撑起了一把“天盾”,这样的人,才是真正的国之重器,才值得所有人记住他的名字。