明朝是个兼具大陆和海洋特质的帝国吗?其实,明朝就像一支装备强大却中途返航的特混舰队,它证明了中华文明拥有征服海洋的能力,却选择了大陆的厚重。 明成祖永乐三年,一支史无前例的舰队从江苏太仓刘家港启航。郑和率领的二百多艘海船中,最大的宝船长逾151米,宽61米,承载着2.7万余名船员,船队首尾相连望不到边。 当这支特混舰队出现在印度洋沿岸各国时,当地统治者无不为之震撼。这不仅是武力展示,更是一个世界性帝国在海洋与大陆上的全面崛起。 作为中国历史上最后一个由汉族建立的大一统王朝,明朝鼎盛期版图超1000万平方公里,虽然没有完全恢复元朝疆域,但早已超出我们现在的边界范围。 人口方面,根据《明实录》记载,洪武年间人口就已达到6000万,实际可能达8000万之多,而当时全球人口不超过两亿。这意味着世界上每两个人中,就有一个是明朝子民。 军事上,明朝凭借热兵器的成建制使用,建立了当时世界上最为强悍的武装力量。明成祖时期组建的神机营,是世界最早的火器部队。 建国之初,朱元璋在《皇明祖训》中列出了十五个“不征之国”,覆盖了东亚、东南亚及部分南亚地区。朱元璋明确指出这些国家“限山隔海,僻在一隅,得其地不足以供给,得其民不足以使令。”体现了明朝对外政策的基本取向——以德怀远,而非武力征服。 但也并非完全拒绝使用武力,朱元璋曾训示诸臣:“海外蛮夷之国,有为患于中国者,不可不讨。不为中国患者,不可辄自兴兵”。 1405-1433年,郑和七次率领庞大舰队远航西洋,其舰队规模令人叹为观止,其足迹遍及东南亚、南亚、西亚乃至东非海岸。这一航海壮举,比哥伦布去美洲大陆早了近一个世纪。 郑和下西洋的一个主要目的就是向海外展示中原王朝的富强与兵力,宣扬明朝威德,招徕海外诸国称臣纳贡,建立朝贡体系。说穿了就是“不战而屈人之兵”,在郑和感召下,海外万国纷纷前来朝贡,明朝朝贡体系达到顶峰。 朝贡体系是一种宗藩关系,中原政权通常奉行厚往薄来的朝贡原则。明朝作为宗主国,往往给予朝贡国远超其贡品价值的赏赐,因此吸引了大量海外国家前来朝贡。 其实,明朝对外联系是全方位的,包括陆路与海路。不仅六遣傅安、五遣陈诚出使西域,郑和七下西洋,还有亦失哈七上北海。这些外交活动极大地拓展了朝贡体系外延,将今天的亚欧非大陆上的相关国家,连成了一个文明互动的共同体。 相比热衷于均势竞争、武力征服和殖民掠夺的西方海权国家,明朝选择了通过非军事盟的朝贡体系来维持天下秩序,不以武力征服,而以文化感召;不追求单级霸权,而追求合作共赢。不盟而王,远人不服,则修文德以来之! 明朝中期,发生了一场深刻的货币革命——白银货币化。16至17世纪,日本白银产量的绝大部分和美洲白银产量的一半流入了中国。这些白银通过中国商品交换而来,充分展示了明代外贸竞争力。 但明朝并非被动纳入西方世界贸易体系,而是以白银货币化为契机,以自身变革为驱动力,主动走向并参与塑造了一个“新型”全球贸易体系。 其实,明朝作为一个兼具大陆与海洋特质的帝国,其对外政策呈现出复杂的两面性。一方面,明朝保持了强大海军力量,直到17世纪仍能击退西方殖民者的侵袭。 1637年(崇祯十年),英国东印度公司船长威德尔率5艘武装商船闯入虎门,这是中英第一次直接碰撞。明朝迅速组织反击,扣押英国商人,最终逼迫对方赔款并签字保证永不再来。印证了直至17世纪中叶,英国相较于当时的明朝,依然处于明显弱势地位。 另一方面,明朝在陆地方向采取了一系列防御措施,体现了与元朝不同的对外政策取向。明朝边疆政策总体呈现“内敛”取向,在大体收复元朝旧疆之后,并未追随蒙古帝国的世界扩张脚步,而是重回亚洲,建立以中原王朝为核心的“中华亚洲秩序”。 相当于明朝拥有开启现代世界大门的钥匙,却选择将它扔进了深海。这种选择错失了历史机遇,为其他文明的扩张提供了空间。但置身历史,这又是地缘政治、文明传统、王朝性格综合而成的必然结果。它考量的不是一场战役的胜负,而是一种文明能否持久。 在人类历史长河中,明朝就像一支装备强大却中途返航的特混舰队,它证明了中华文明拥有征服海洋的能力,却选择了大陆的厚重。这或许是一种遗憾,但也为人类文明保留了另一种可能:一个不以殖民与掠夺为代价的全球化模式!

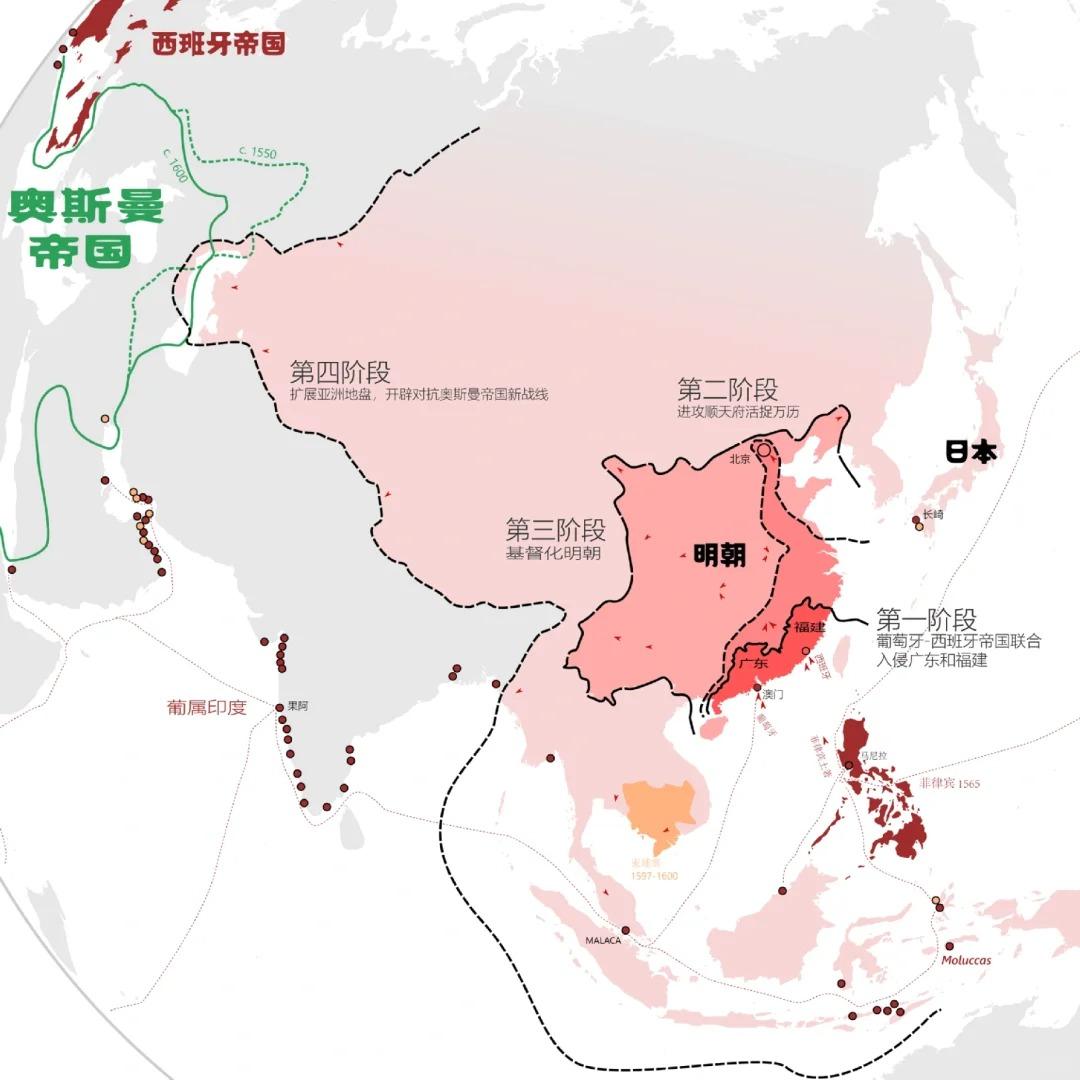

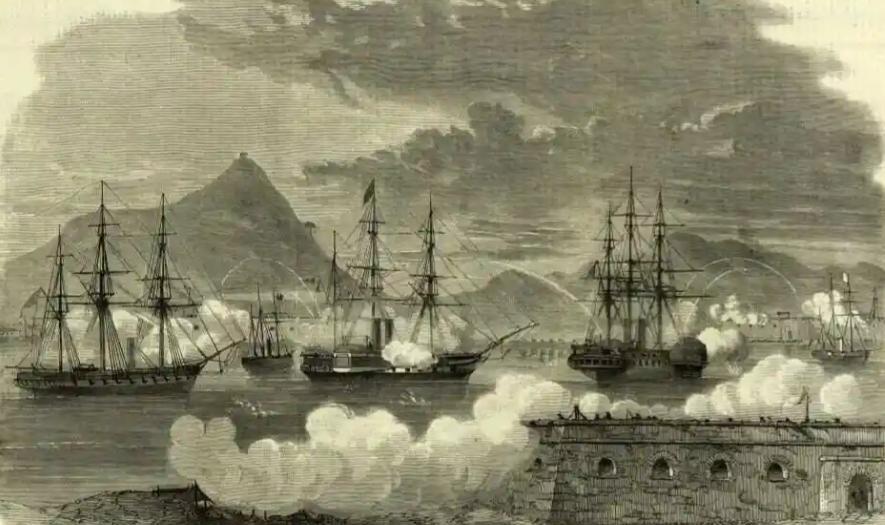

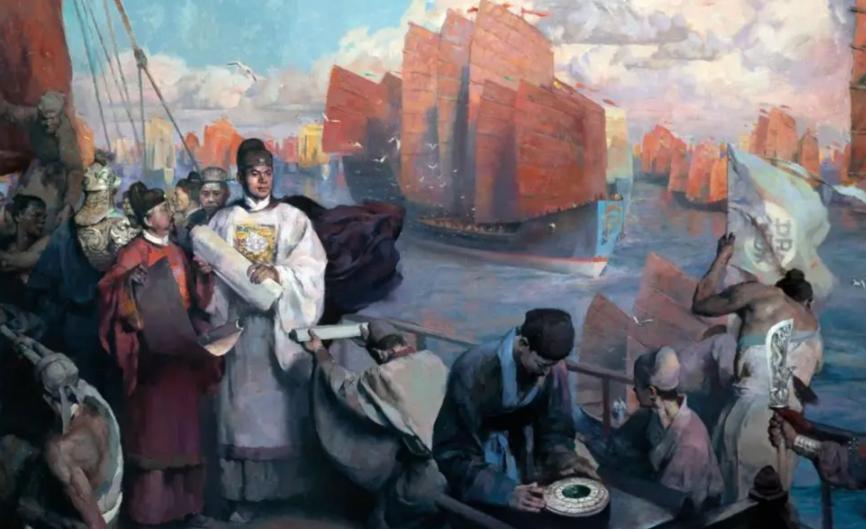

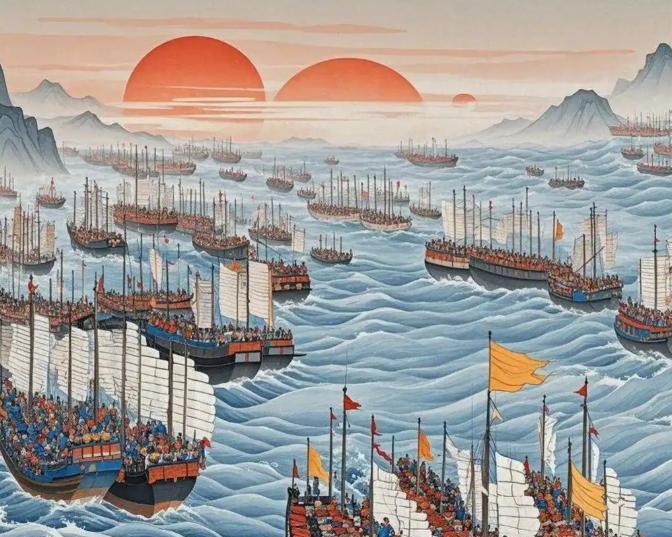

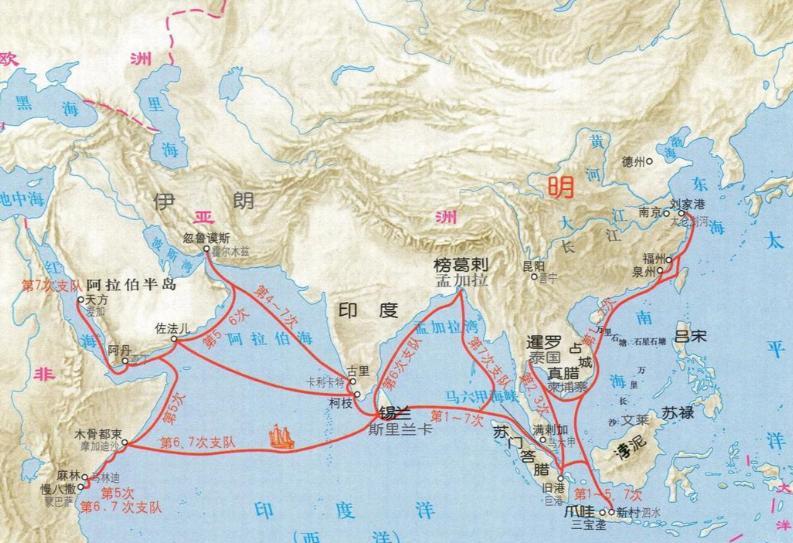

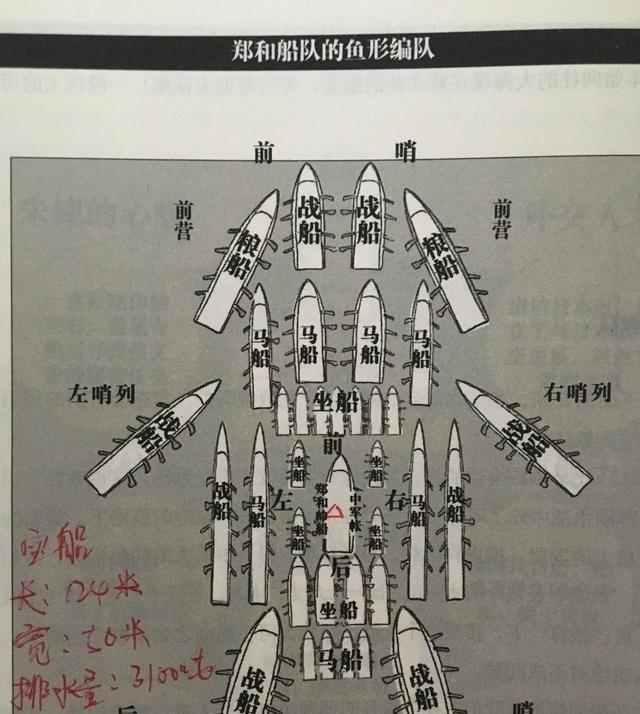

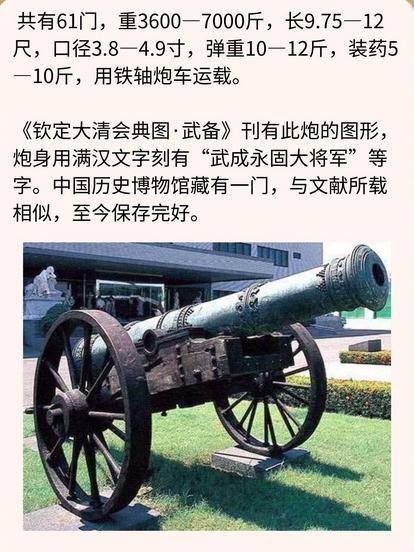

![明朝是从上到下全烂了,没用的,神仙来了也难救[6]](http://image.uczzd.cn/10624268054818257286.jpg?id=0)