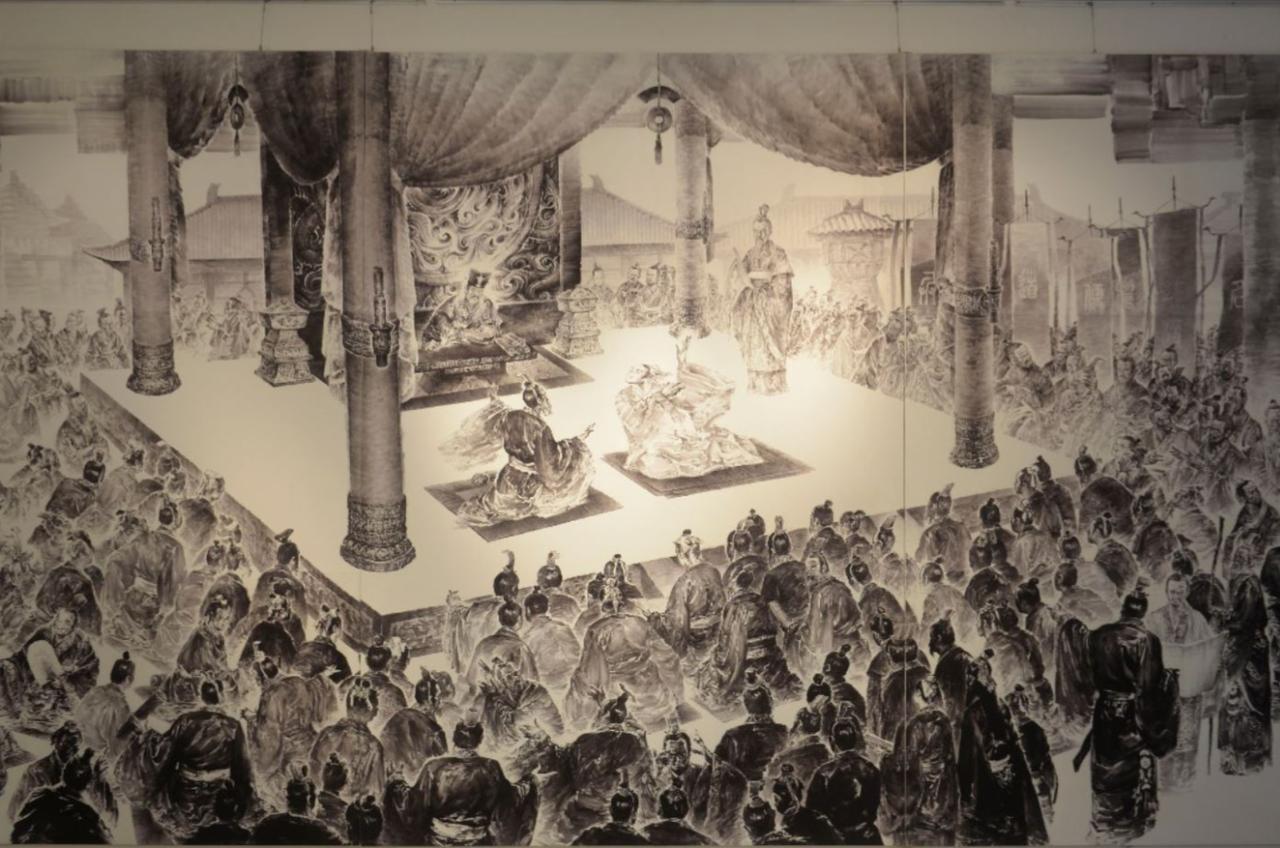

相比欧美国家,中国人为啥大多不擅长演讲?因为中国小农经济的特点是“散”,人口分散在广袤的土地上,欧洲庄园经济是“聚”,为公共讨论和演讲提供了天然场所。 在世界舞台上,能不能把话说好并不仅仅是才艺,而是某种实实在在的竞争力。无论是竞选演讲还是商业谈判,谁的表达更有感染力,往往谁就能站在台前。 可现实却很扎眼:同样在硅谷打拼,技术实力一点不差的华人工程师,却常常在晋升中输给言辞更锋利的同行。这背后,到底是个人问题,还是有更深的原因? 要解开这个困惑,得从几千年前的生产方式讲起。中国很早就掌握了高炉炼铁,农具坚固耐用,一个家庭就能独立撑起农耕和收成。 这样的条件,让人们可以分散在一大片土地上,小农经济因此成了社会运行的基本单元。谁家地里忙得过来,谁就能养活一家人。 邻里间距离不近,大家见面也多是谈些收成和天气,沟通没必要变得太复杂。对这样的人来说,能不能说漂亮话不重要,关键在于田里是不是出粮。 落后的炼铁技术让他们离不开庄园式的合作劳作。几百号人吃喝拉撒全挤在一个村落里,谁多分点粮,谁少干点活,都得有个理由。如果嘴笨,说不明白,很容易在分配上吃亏。 于是,能不能说服别人,成了生存的必需品。长此以往,谈判和辩论,就变成了一种常见的社会活动。而广场、议事厅这些地方,也自然成了大家不断打磨口才的场所。 这种差异久而久之就深深刻进了文化里。中国人更信赖“做”,觉得人要踏实,而那些花言巧语往往让人不安。很多俗语和故事提醒世人,说得再漂亮,最终还是比不上实干。 赵括纸上谈兵的悲剧就是警示,而魏晋名士沉迷长谈却无力于国事的局面,更让“空口无用”的印象根深蒂固。 西方人走的路完全不一样。宗教在这里扮演了相当大的角色。牧师要想让民众相信抽象的教义,就必须有语言的力量。 每一次布道,本质上就是公开的讲话和表演。久而久之,整个社会对“倾听演讲”和“被说服”都形成了本能的习惯。 相比之下,中国的宗教传统要温和得多,不强调拉人入教,加上皇权始终凌驾于神权之上,演讲也就缺少了成长的空间。 于是,中国和欧洲的文明差异,逐渐体现在社会的基本态度上。中国数千年都在反复强调“君子务实”,而西方却更习惯于让语言成为力量,甚至让它成为一种表演。 今天的欧美政坛,谁能在舞台上点燃气氛,谁就能聚拢民意,所以常常能看到演员、节目主持人摇身变成政治明星。这不是偶然,而是几千年积累下来的文化路径。 可是,这样的对比并不意味着中国文化里没有价值。相反,重“做”轻“说”,是我们几千年历史中总结出来的智慧。 轻易许下承诺的人,兑现率往往最低,而那些真正能落到实处的人,往往不需要说太多。当下的挑战在于,在全球竞争加剧的背景下,光有“做”,还不足以让世界看到。 我们需要在不丢掉踏实和谨慎的根基之上,学会清晰而有力地表达,把行动的成果变成能打动别人的语言。 真正的强大,并不是一味学别人会说漂亮话,而是能在坚守实干传统的同时,把该说的话说出去,把自己的价值展示出来。 这样,我们才不会在只比“嘴”的舞台上吃亏,也不会因为跟风表演而迷失了最本质的东西。