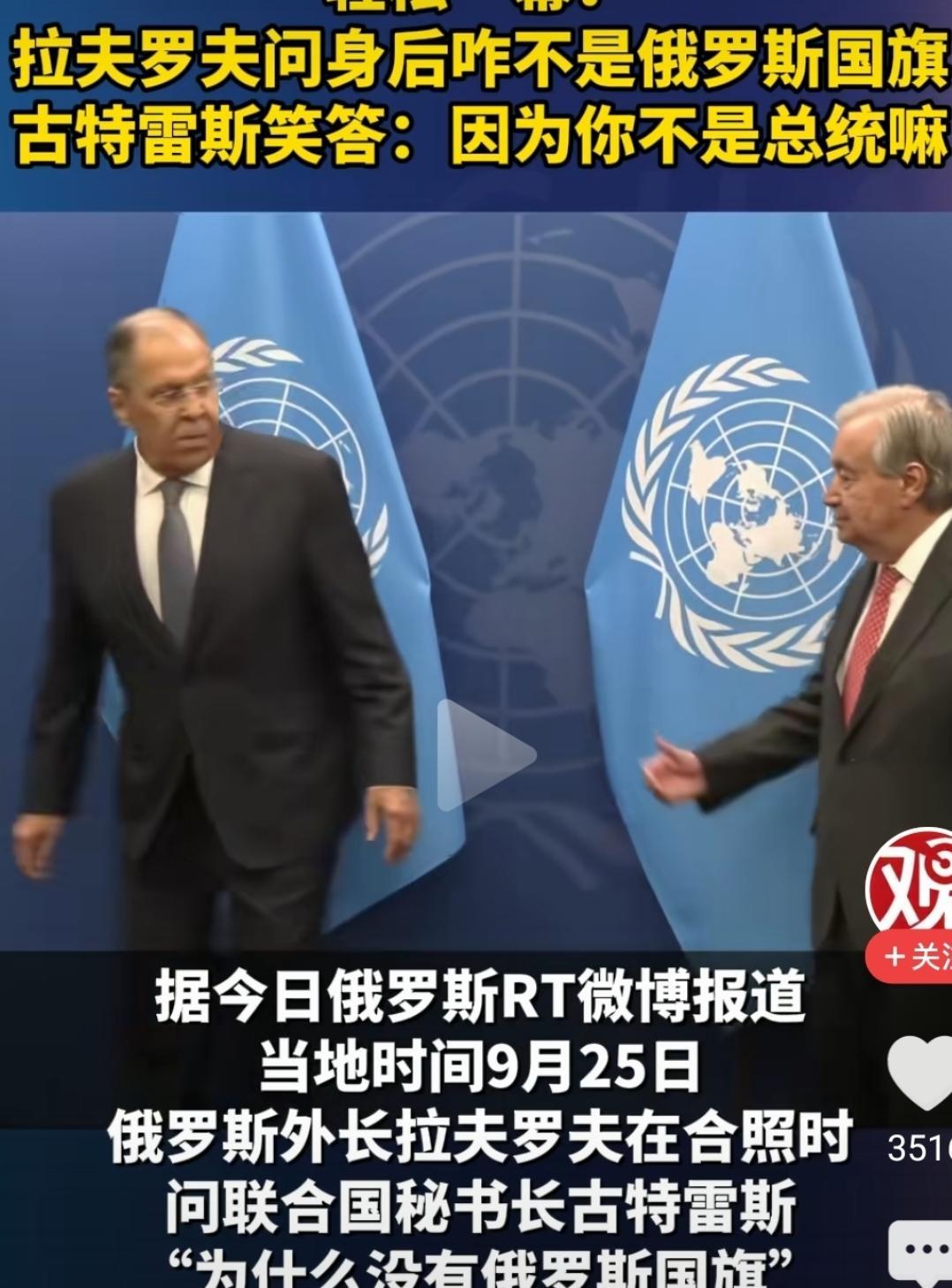

俄罗斯确实霸气,俄罗斯外交部长拉夫罗夫在联合国大会发言,拒绝了使用英语回答问题。拉夫罗夫表示,所有人都不要忘记,在联合国,俄语也是官方语言,与英语的地位是一样的。 2025年9月27日的联合国新闻发布会上,英国天空新闻记者要求拉夫罗夫用英语回应,这位精通五国语言的老牌外长只用一句:“这里是联合国,俄语和英语一样是官方语言”便堵住了对方的嘴。这不是俄罗斯第一次在国际场合捍卫语言主权——近年来,俄外交部已多次要求驻外机构在正式文件中优先使用俄语,并在国际会议上拒绝为英语提供“特殊待遇”。 这种强硬姿态背后,是对《联合国宪章》明确规定的六种官方语言平等地位的坚持。 中文作为联合国官方语言的地位同样不容置疑。1945年旧金山制宪会议上,中国代表第一个在中、英、俄、法、西五种语言版本的《联合国宪章》上签字,将汉字留在了国际法律文件的第一行。 尽管中文在联合国日常文件中的使用率一度不足1%,但随着中国国际影响力的提升,这种情况正在改变。 截至2025年,全球已有85个国家将中文纳入国民教育体系,国际中文学习者和使用者累计超过2亿人,HSK(汉语水平考试)考生数量以年均20%的速度增长。 联合国中文日活动已连续举办15届,从书法展示到诗词朗诵,让中文之美在纽约总部绽放。更值得一提的是,联合国世界旅游组织、国际航空运输协会等机构近年纷纷新增中文为官方语言,中文正在从“存在”走向被“广泛”使用。 但并非所有语言都能获得如此待遇。 印度总理莫迪曾多次在国际场合呼吁将印地语纳入联合国官方语言,理由是其母语使用者超过4.22亿,加上第二语言使用者总数接近7亿。 然而,印度的努力始终未能成功。根据联合国规则,新增官方语言需经大会三分之二成员国(129国)投票支持,且所有成员国需按比例分摊翻译、培训等费用。 尽管印度愿意独自承担400亿卢比的前期成本,但许多小国担心增加财政负担,最终导致提案搁浅。相比之下,阿拉伯语能在1973年成为官方语言,得益于其在中东能源地缘格局中的特殊地位。 这说明,语言的国际地位不仅取决于使用人数,更与国家实力和地缘政治影响力密切相关。 日语的“日常”之路同样坎坷。尽管日本是全球第三大经济体,且通过动漫、游戏等文化产品让日语在年轻人中广受欢迎,但至今未能成为联合国官方语言。 原因之一是日本在联合国体系内缺乏关键票仓——其亚洲盟友多使用英语或汉语,而西方国家更倾向于维持现有语言格局。更重要的是,日语的文字体系和语法结构与印欧语系差异较大,增加翻译难度和成本。目前,日语仅在联合国教科文组织等少数机构中作为非正式语言使用。这一现状也印证了一个残酷现实:在国际政治博弈中,语言往往是实力的附属品。 回到乌克兰危机,俄罗斯近期释放的谈判信号同样体现了语言与地缘政治的深层关联。2025年8月,拉夫罗夫在接受采访时明确表示,俄罗斯愿意与美国就乌克兰问题进行对话,但前提是“北约停止东扩的法律承诺”和“乌克兰境内俄语居民权利得到保障”。 这种表态绝非偶然——北约自1999年以来的五次东扩(1999年波兰、匈牙利、捷克;2004年爱沙尼亚、拉脱维亚等七国;2009年阿尔巴尼亚、克罗地亚;2017年黑山;2020年北马其顿)已将防线向东推进1000余公里,直接威胁俄罗斯西部边境安全。 更令俄方不满的是,乌克兰自2014年颜色革命后推行去俄语化政策,导致顿巴斯地区超过100万俄语居民陷入困境。这种语言压迫与北约东扩形成叠加效应,成为引发俄乌冲突的重要诱因。 从语言博弈到地缘政治,这一系列事件揭示了一个深刻道理:在全球化时代,语言早已超越了交流工具的范畴,成为国家主权、文化认同和国际话语权的象征。 俄罗斯在联合国坚持使用俄语,既是对历史承诺的捍卫,也是对西方文化霸权的反抗;中国推动中文国际化,既是文化自信的体现,也是提升全球治理参与度的必然选择。 而印地语、日语的落选则警示我们:语言的国际地位从来不是天上掉下来的,它需要国家实力的支撑、战略耐心的培育,以及对国际规则的深刻理解。 正如联合国前副秘书长阿拉基所言:语言平等的实现,最终取决于世界秩序的重塑。当有一天,所有国家都能在国际舞台上用母语自由表达,那才是真正的人类命运共同体。