#严惩内鬼之后大学校门如何敞开#【严惩“内鬼”之后,大学校门如何向公众敞开?】#清华教职工因违规报备入校被拘#9月29日,清华大学发布的一则警示通报引发关注。通报显示,该校近期查处多起校内人员违规报备、违规载客入校的案例,其中两名教职工因参与“黑导”“黄牛”活动牟利,被公安机关行政拘留,多名学生也因为校外人员违规报备入校并收取费用受到纪律处分。

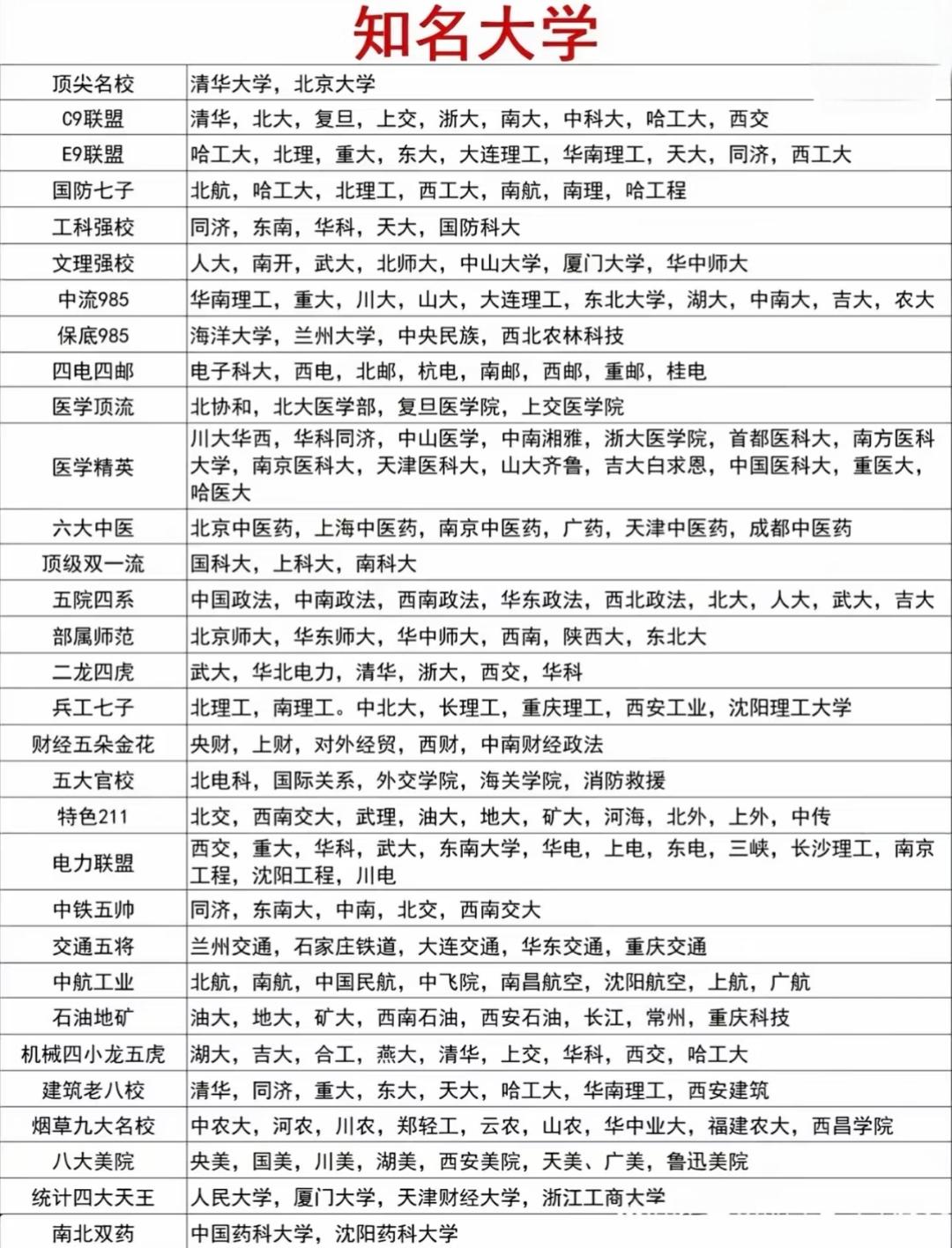

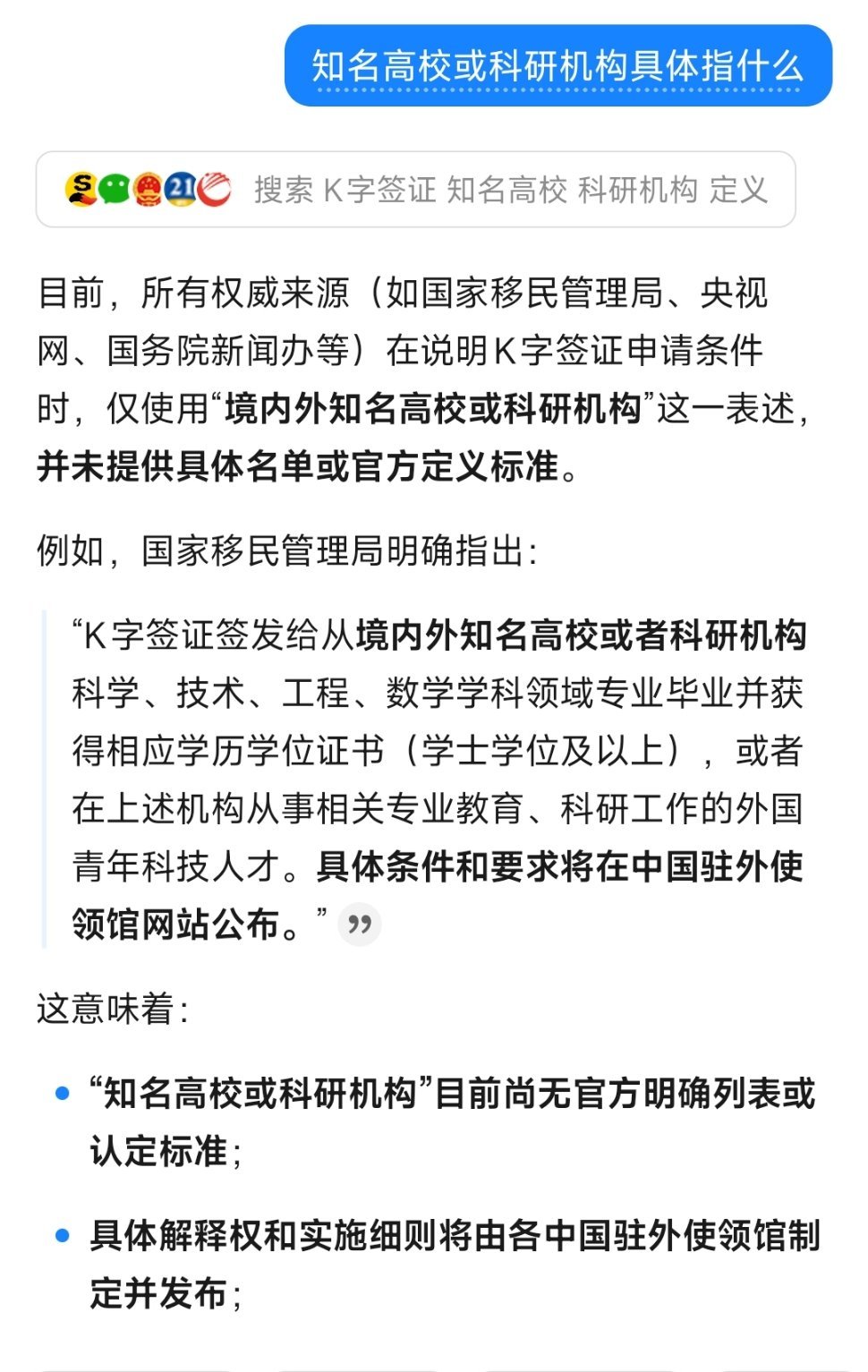

同样,北京大学、厦门大学等热门高校,也都长期受到“黑导”和“黄牛”问题的困扰。尤其疫情之后,多数高校出于安全考虑,收紧了校园管理政策,普遍采取线上预约制,这在客观上加剧了名额的稀缺性,使得原本半开放的校园变成了需要“抢票”的稀缺资源,无形中为灰色产业的滋生创造了更有利的条件。如何在保障师生安全和教学科研秩序的核心前提下,满足公众的参观需求,实现有序开放,成为摆在所有大学管理者面前的一道难题。

面对挑战,许多国内外知名大学提供了可资借鉴的经验。例如,英国的剑桥大学、牛津大学等采用“分区分类”的管理模式。其校园与城市融为一体,公共道路和大部分学院的庭院对公众免费开放,但图书馆、教室、学生宿舍等核心教学和生活区域则严格限制访客进入。部分热门学院或特定场馆(如国王学院礼拜堂)则实行售票参观,用市场化手段调节客流,并将收入用于文物保护和学校运营,实现了开放性与秩序性的统一。国内如浙江大学曾尝试通过刷身份证入校的方式,简化访客流程,提升体验。

解决问题的关键,不在于简单的“堵”或“放”,而在于建立科学、人性化的管理机制。高校应该在技术升级、制度完善的基础上,适度增加开放名额,提升参观体验质量,开发线上资源分流需求。而社会公众尤其是考生家长应认识到大学参观的真正价值,在于文化熏陶而非功利打卡。只有多方合力,才能让大学校园真正成为全社会共享的精神家园,而不至于沦为少数人牟利的工具。#清华通报多名师生参与黄牛活动牟利#