1945年,瑞典红十字会组织了一场名为“白色巴士”的行动,从纳粹的拉文斯布吕克集中营中拯救出一万五千名女囚。行动中使用标有红十字标志的白色巴士运送囚犯,以避免与其他车辆混淆,这项人道主义行动也因此被简称为“白色巴士”行动。

拉文斯布吕克集中营是纳粹德国后期唯一专门关押女性囚犯的集中营,于1939年5月正式启用,曾短暂关押过青年男性。这座集中营条件恶劣、死亡率极高,也因此臭名昭著。整个二战期间,拉文斯布吕克集中营共关押了13.3万名囚犯,其中9.2万人因饥饿、疾病、高强度劳动或人体试验死亡;到1945年,幸存者仅3万余人。

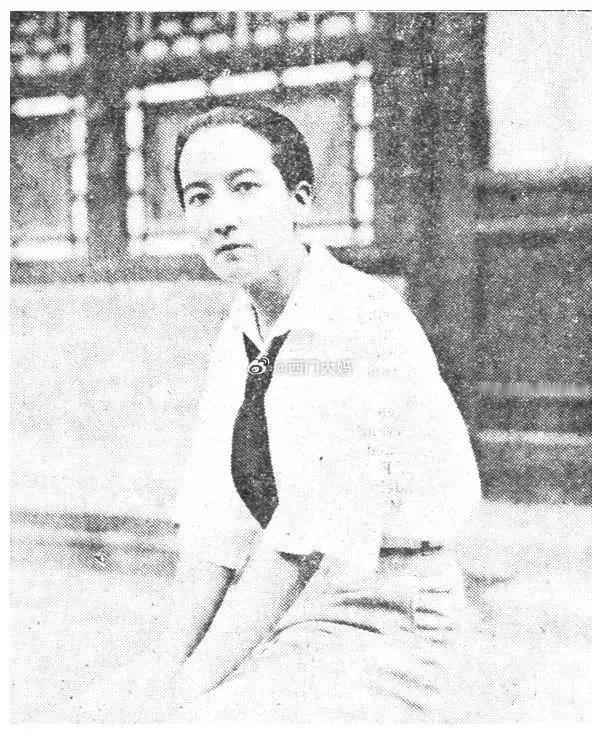

在这些幸存者中,有一位编号为39239的女性格外特殊——她长着一张东方人的面孔,在一众欧洲面容中十分突出。被解救时,她脸上的表情与其说是激动,不如说是带着一丝不屑、自嘲、心灰意冷(图1)?

多年后,有人偶然发现这张照片,探寻其生平后才惊觉:这竟是一段远超想象的传奇人生。

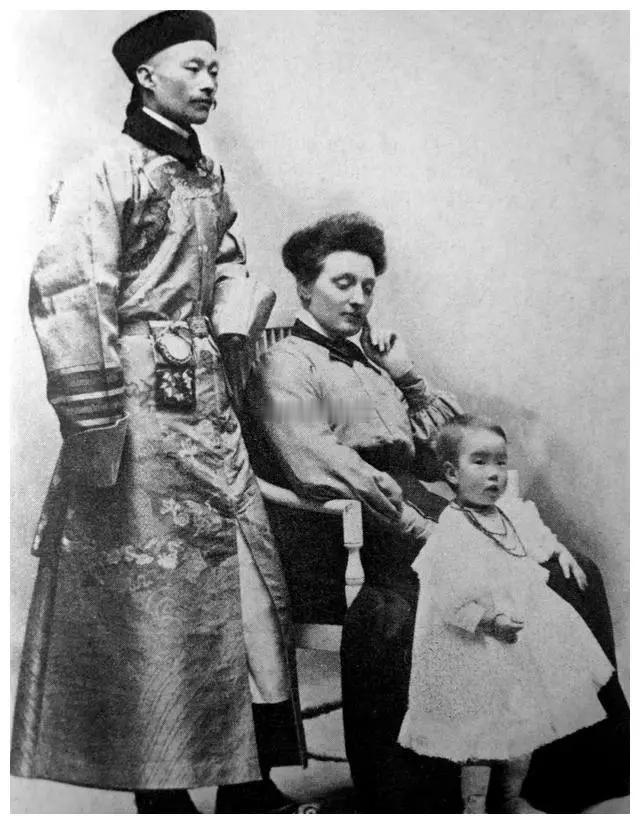

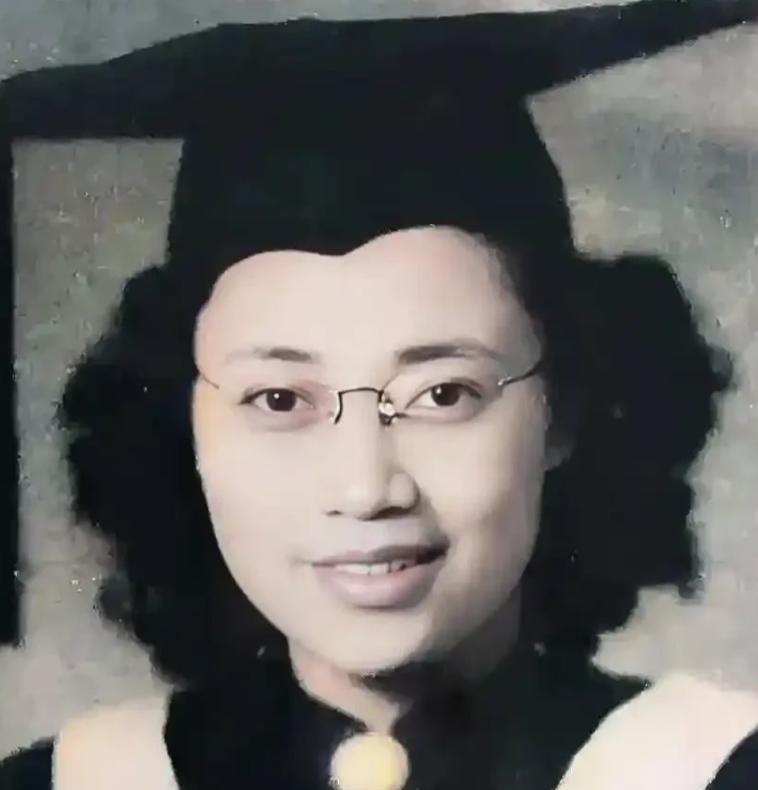

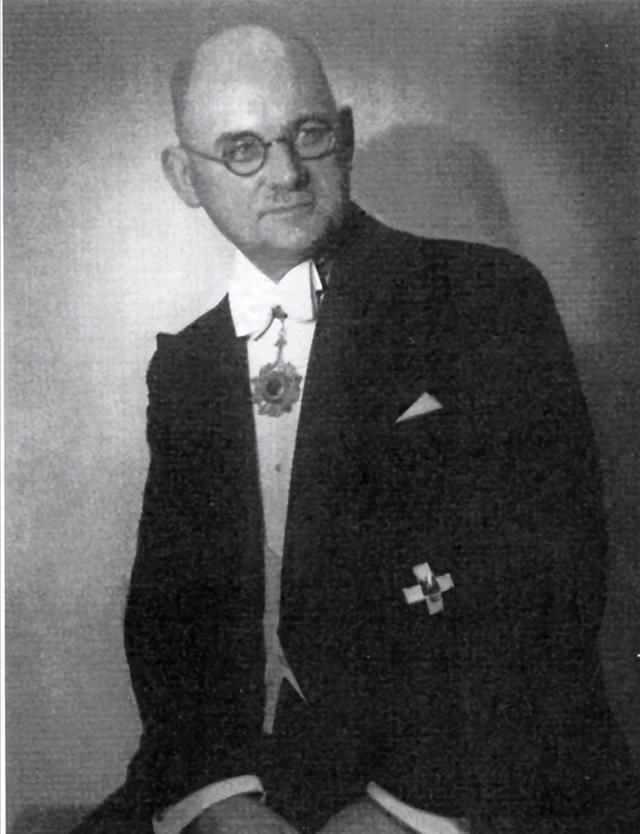

这位东方面孔的女性名叫黄讷亭(Nadine Hwang)。她的父亲是清政府驻西班牙外交官黄履和,母亲是比利时贵族小姐,两人的婚礼当年在马德里轰动一时。夫妇俩在马德里生下大女儿,取名黄讷亭(图2);后来黄履和调任古巴,妻子又在当地生下小女儿黄玛赛。

黄履和能力出众,所担外交任务愈发重要,可1911年大家都知道的,大清🈚了,那大清外交官咋办啊?好在民国政府认可他的才干与功绩,时任外交总理孙宝琦特意找到袁世凯,促成袁世凯聘任黄履和为外交部佥事。于是,在大女儿10岁那年,一家人迁居北京。

回到北京后,黄履和将两个女儿送入北京一所法国天主教学校,又在家中聘请中文老师,为她们“开小灶”补习中国文化。因此,两姐妹除汉语外,还精通法语、西班牙语、意大利语和英语。

1980年第5期《读书》杂志中,记载了黄讷亭回忆14岁时的一段往事:“有一天,一位青年学生到我家来访问……这个学生是来指责我父亲的‘错误’的……但他很快就明白,我父亲不仅不是他前来要责问的官员,更根本不赞成那样的措施。于是他们的谈话渐渐活跃起来……”“这个青年在谈话中还向我父亲坦言,目前他尚无法在各省推进一项重大改革。他说,许多同伴已前往法国……但他自己在国内有更重要的工作要做。”“‘好好注意这个年轻人,’青年走后,父亲对我说,‘要记着他,他将来或许前程远大。’那时,这位青年刚满23岁。”

这位青年,正是后来登上天安门城楼、改变中国命运的伟人。

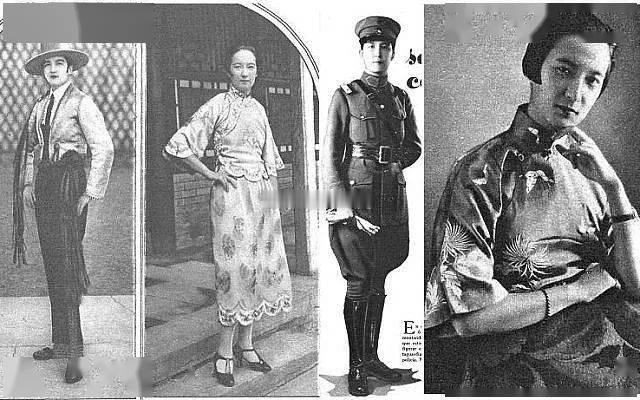

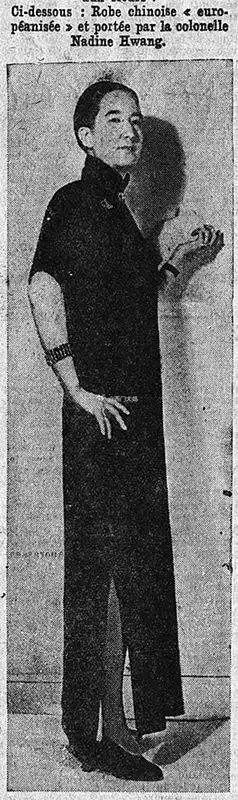

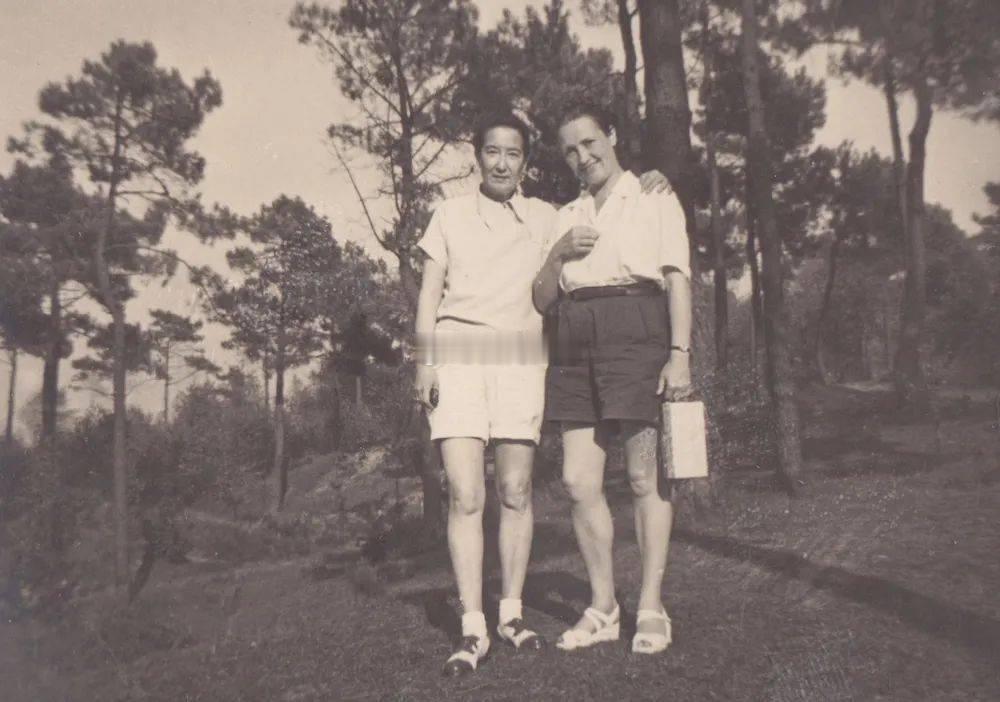

受当时女子教育的局限,黄讷亭只能通过函授获得美国芝加哥汉密尔顿学院的法律学位。她面容偏中性,棱角分明,性格刚毅果决,又见多识广,行为举止格外与众不同:她常穿男装、留短发,积极参与击剑、骑马、网球、冰球、赛艇、拳击等当时被视为“男性专属”的运动,在北京社交圈中十分亮眼;发表演讲、争取妇女权利等社会活动,她也从未缺席(图3、图4)。

黄讷亭最擅长跳舞。16岁时,她随父母返回马德里,在西班牙传统舞蹈Chotis(肖蒂斯舞)的舞会上结识了一位危地马拉诗人,两人一见钟情,却因身份地位悬殊,被父母无情拆散。

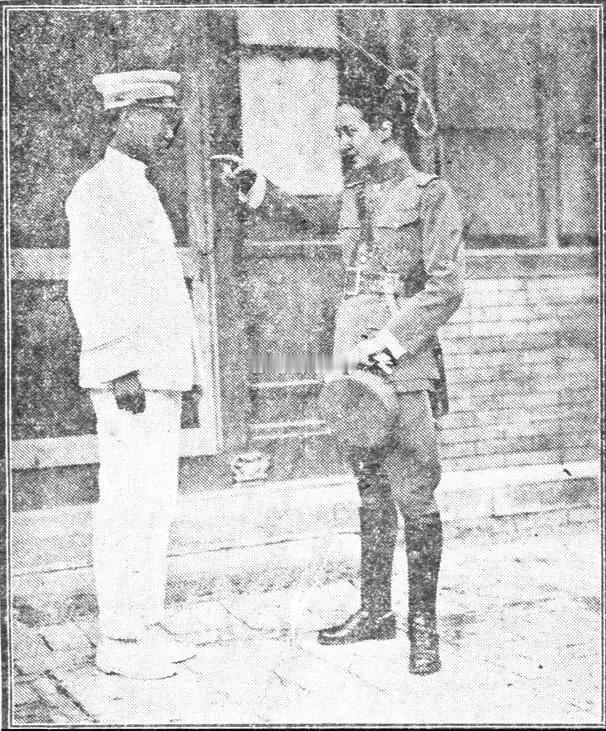

19岁那年,黄讷亭又在北京的舞会上认识了一位张姓将军——有人说是张学良(“小六子”),也有人说是张宗昌。这位张将军当时正筹建空军(从筹建空军的背景来看,张学良的可能性更大),这在当时是新鲜事。不知黄讷亭如何与对方交谈,竟让这位将军认定她是人才,破格任命她为这支空军的上校(图5)。

可当时的黄讷亭压根不会开飞机。几年后,因通晓多门语言且接受过律师培训,她被北洋政府抽调,担任赴欧洲金融使团的秘书。借此机会,黄讷亭申请在巴黎学习飞行,最终不仅学会了驾驶飞机,甚至能完成连男性飞行员都鲜有尝试的杂耍飞行。

凭借出众的能力,黄讷亭被北洋政府总理潘馥看中,出任其机要秘书,负责外交与新闻界事务——彼时,这位行事飒爽的“假小子”年仅24岁。

担任秘书三年后,潘馥派遣黄讷亭前往美国俄勒冈州,独立负责外交工作。然而不久后,“皇姑屯事件”爆发,张作霖被炸身亡,潘馥虽幸免于难,却在时局动荡中被迫卸任。随后“东北易帜”,民国实现形式上的统一,远在美国的黄讷亭瞬间陷入“无事可做”的境地,只好回国,继续追随张学良。

身为军人,黄讷亭不甘心只做“花瓶”。“中东路事件”爆发后,她主动申请前往前线参战,可还未等批准下来,东北军便已兵败,前线不复存在。

经此一事,黄讷亭对政治心灰意冷,只身前往巴黎游历散心。在巴黎,她偶然接触到戏剧,从未有过表演经验的她,竟登上香榭丽舍大街的舞台,出演戏剧《妃嫔》中的一位妃子。也正是这次演出,让她结识了比自己年长26岁的美国女作家娜塔莉·克利福德·巴尼——当时巴黎文艺界的知名人物。

巴尼被黄讷亭的天赋与才华打动,聘请她担任私人助理。相处中,两人逐渐发展成情人关系——巴尼是当时公开“出柜”的女同性恋者。

在巴尼的引荐下,黄讷亭跻身巴黎各类文化沙龙,结识了众多名流显贵(图6,图7)。她的东方面孔、优雅气质,以及不俗的谈吐与广博的见识,让她迅速成为社交场上的宠儿,名气与日俱增。而巴尼并非专情之人,身边情人与暧昧对象众多,黄讷亭的出现竟有种“三千宠爱在一身”的“宫斗”意味,引得其他“情敌”嫉妒不已,其中就包括奥斯卡·王尔德的侄女多萝西·王尔德。

当时巴黎上流社会风气开放,一次玩笑中,众人将黄讷亭打扮成男性,介绍给一位大银行家的儿子——这位银行家之子是同性恋者。结果对方对“男装”的黄讷亭一见钟情,得知其真实性别后,竟伤心欲绝。

谁也未曾想到,这位风华绝代的东方女性虽已脱离军界,却在觥筹交错的社交生活之外,秘密投身于另一个“战场”——反纳粹情报活动。

从事情报工作注定伴随风险。1944年,黄讷亭在法国被捕,随后被关押至柏林北部的拉文斯布吕克集中营。

集中营里,所有人都要强制劳动,连孩童也不例外。黄讷亭与几位女囚被送往附近的西门子工厂做工,在此结识了一位名叫瑞秋的女性及其9岁的女儿爱凌(图8)。因对诗歌与文艺的共同热爱,两人缔结了珍贵的友谊:她们一起做工,互相鼓励,共同保护爱凌,期盼着光明来临的那一天。

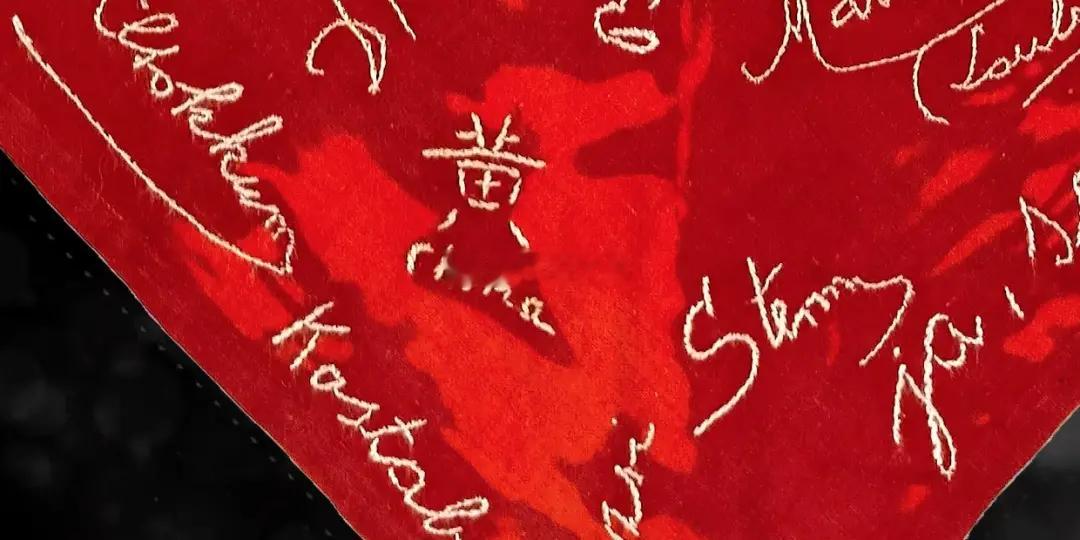

1945年,苏联即将解放柏林的消息传来,众人看到了希望,却仍不确定能否被解救。于是她们找来一块红布,绣上各自的名字,设法传递出去,希望苏联或其他国际组织能注意到她们。黄讷亭特意绣上了自己的姓氏“黄”与“China(中国)”。(图9)

很快,“白色巴士”营救行动启动——黄讷亭在营救名单上,瑞秋与爱凌却不在其中。黄讷亭四处奔走托关系,最终将母女俩的名字加进了名单。为感谢黄讷亭,瑞秋与她约定:若爱凌长大后生了女儿,便取名“Nadine(讷亭)”。

后来,爱凌果然生下一个女孩,如约为她取名“Nadine”——以此纪念那段不平凡的岁月,以及那位改变她们命运的“Nadine阿姨”。

从集中营获救后,黄讷亭的人生仍未停下脚步。在集中营期间,她因听到一位名叫奈莉的女性高唱《蝴蝶夫人》而与对方相识相恋。黄讷亭曾利用自己的人脉保护奈莉,可她获救后,奈莉被转移到其他营地,遭受了残酷折磨,直到苏联红军解放柏林才重获自由。

奈莉辗转找到黄讷亭,两人一同离开欧洲,在委内瑞拉开始了新生活(图10,图11)。彼时的委内瑞拉虽安全,风气却十分保守,不允许同性恋关系公开。因此,尽管共同生活了20年,两人对外始终以“表姐妹”相称。不过除此之外,她们的生活还算惬意:凭借出众的能力与文凭,两人收入颇丰;社交圈广泛,家中时常高朋满座,谈天说地,仿佛又回到了当年繁华的巴黎(图12,图13)。

这样平静的生活持续了20年,黄讷亭突然中风。为了让她得到更好的治疗与照顾,奈莉带着她返回了自己的家乡布鲁塞尔。在奈莉的悉心照料下,黄讷亭又度过了10年时光,去世后被安葬在布鲁塞尔,享年70岁整。

与姐姐波澜壮阔的人生相比,妹妹黄玛赛(图14,图15)的生活则平静顺遂得多。因丈夫的关系,黄玛赛婚后加入西班牙国籍,长期从事外交工作。退休后,她投身翻译领域,著有诸多作品,致力于在西语世界推广中国文化。为纪念她的贡献,2017年,巴塞罗那自治大学翻译学院与巴塞罗那孔子学院基金会联合设立了“黄玛赛中国文学翻译奖”。

黄讷亭的一生,是一张没有边界的地图,上面画满了飞行线、战壕、舞台和秘密通道。当白色巴士驶离地狱,她带走的不仅是一个编号,更是一个永不屈服的灵魂。自由,是她唯一肯认的国籍。