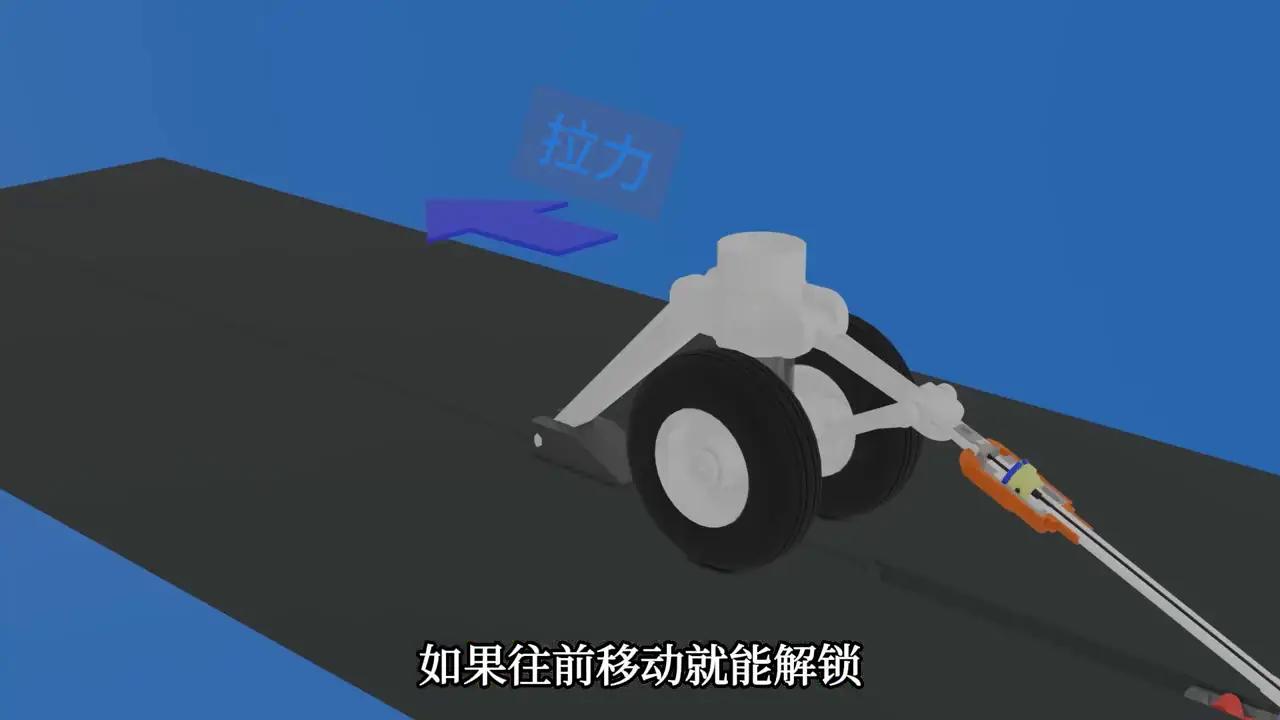

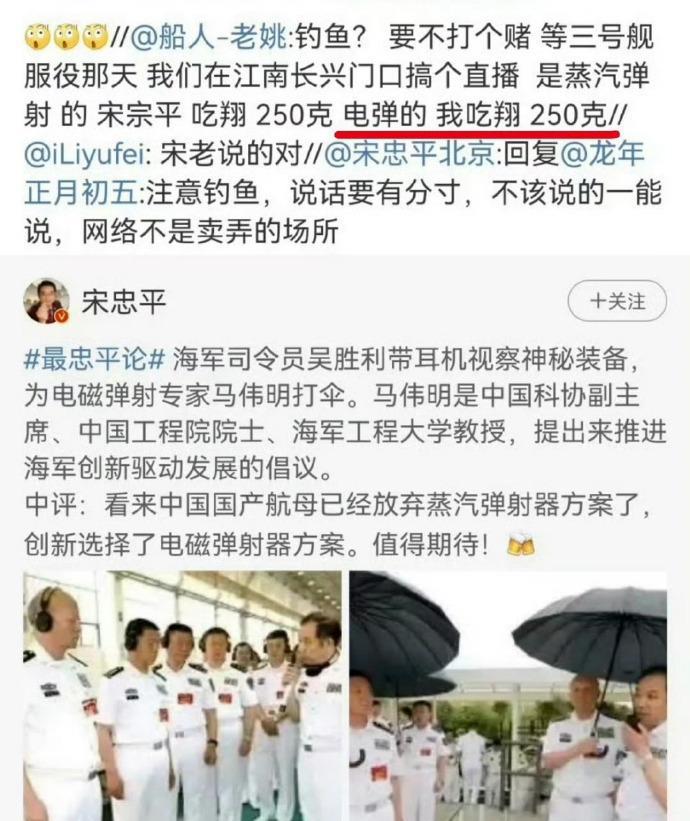

什么是电磁弹射起飞?原来以为,弹射器给飞机一个向上的推力,把飞机垂直弹到空中,完成起飞。然而并非如此! 这玩意儿压根不玩垂直那套,反而把航母甲板变成了,大号磁悬浮赛道——飞机被电磁力推着,贴着甲板一路狂飙,等速度够了才“嗖”地飞起来。2017年美国“福特号”航母带着全球首套电磁弹射系统高调服役,当时吹得天花乱坠,说什么“4000次无故障运行”,结果刚用没几天就露了馅。实际平均每272次弹射就罢工一次,有时候甚至弹着弹着突然断电,飞机差点在甲板上“急刹车”。 更离谱的是,这套系统理论上能弹41吨的战机,可连自家30吨的F-35C都搞不定,每次弹射完机身都得检查一遍,隐身涂层经常被震得开裂,五代机上舰计划直接拖了好几年。后来美国国会出报告,毫不客气地说“福特号的电磁弹射系统,就是个花了大钱还不顶用的错误”。 为啥会这样?说穿了还是美国人自己贪小便宜吃大亏。他们为了节省成本,让四条弹射器共用一个飞轮储能系统,就跟几户人家共用一个电表似的,一家跳闸全楼断电。而且F-35C当初是按蒸汽弹射的“暴力推背”设计的,电磁弹射的加速太平稳,反而让飞机结构承受额外应力,就像让习惯猛踩油门的司机突然慢点开,车反而容易出毛病。这波操作下来,“福特号”服役好几年,实际战斗力还不如老掉牙的“尼米兹级”,也是没谁了。 就在美国被这电磁弹射折腾得头大的时候,中国福建舰那边却传来了好消息。咱们的电磁弹射系统不仅稳定,能量利用率还达到了78%,远超美国的65%。更狠的是,美国的系统只能弹特定重量的战机,咱们的却能“全谱系适配”,35吨的歼-15T重型战机能弹,6.8吨的教练-10轻型飞机也能弹,而且每次弹射的误差能控制在很小的范围里。有美国专家看了数据,酸溜溜地说“中国的电磁弹射系统,精度跟瑞士钟表似的”。 然而,这背后可不是运气好,是马伟明团队十年磨一剑啃下来的硬骨头。当年西方都在搞“中压交流”技术,觉得“中压直流”太难,没人愿意碰。马伟明偏不信这个邪,力排众议坚持走直流路线,最后证明这条路不仅更先进,还能避免美国那种“一坏全坏”的毛病。福建舰总设计师后来透露,咱们的电磁弹射从设计之初就考虑了未来30年的升级需求,不像美国那样只顾着眼前省钱,这格局一下子就拉开了。 其实电磁弹射带来的不只是“弹射得更稳”,更是彻底改写了航母的作战逻辑。以前用蒸汽弹射,推力忽大忽小,舰载机不敢满油满弹起飞,歼-15以前用蒸汽弹射,作战半径只能到800公里,现在换电磁弹射,直接能扩大到1100公里,还能挂满导弹。空警-600预警机以前因为太重,蒸汽弹射根本弹不起来,现在有了电磁弹射,探测范围能到500公里,比美国航母用的直升机预警机强太多了,相当于给航母装了个“千里眼”。 还有无人机,以前蒸汽弹射力道太猛,轻型无人机一弹就散架,现在电磁弹射能温柔控制推力,福建舰能装的无人机种类一下多了3倍,以后搞“有人机带无人机”的蜂群作战,美国航母都没法比。更关键的是,电磁弹射的准备时间短,蒸汽弹射得等锅炉烧蒸汽,半小时才能弹一次,电磁弹射几分钟就能就绪,福建舰能在短时间内连续弹射十几架战机,形成密集的打击波次,这在海战里可是能决定胜负的。 反观蒸汽弹射,现在看简直就是个“史前老古董”。能量利用率只有4%-6%,每弹射一架飞机就要消耗1吨淡水,美国“尼米兹级”航母每天光为了给弹射器淡化海水,就要烧掉200吨燃油,简直是烧钱大户。 维护更麻烦,活塞和汽缸每弹射几百次就得拆下来换,每次维护都要把甲板掀开,一群水兵在底下钻来钻去,光维护费用就占了航母总维护成本的80%。美国水兵都调侃“我们不是在开航母,是在伺候一个蒸汽朋克怪物”,这话一点不夸张。 现在全球海军的格局都因为电磁弹射变了。美国本来想靠福特级航母保持优势,结果电磁弹射掉链子,只能推迟后续舰的建造,还得花大价钱改现有系统。中国这边已经开始往两栖攻击舰上装电磁弹射了,076型两栖攻击舰要是服役,就是全球首个能弹固定翼战机的两栖舰,以后在南海、东海部署,作用比航母还灵活。 说实在的,电磁弹射的突破,不只是中国海军的进步,更是打破了美国在航母技术上的垄断。以前美国总觉得中国只能跟在后面抄,现在咱们在电磁弹射、综合电力系统这些关键领域,已经领先美国10年。 其实这事儿也挺讽刺的,美国当初搞电磁弹射是为了压制中国,结果自己搞砸了,中国反而后来居上。现在美国国会还在争论要不要放弃电磁弹射,回头用蒸汽弹射,可时代早就变了,蒸汽弹射再怎么改,也赶不上电磁弹射的优势。 最后想问问大家,你们觉得电磁弹射会不会彻底改变,航母在海战中的地位?中国在这领域的突破,会不会让美国的“岛链封锁”彻底失效?欢迎在评论区聊聊,这事儿真的越想越有意思!