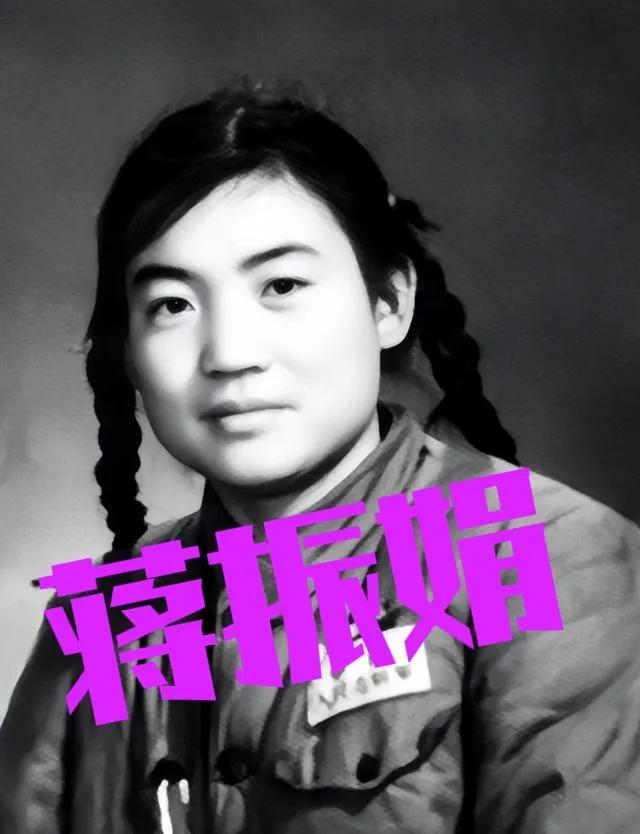

1951年,上甘岭战役中,17岁女兵蒋振娟亲眼看见了志愿军的“惨状”。那天,她心理彻底崩溃,精神受到重创,后来,她住进克精神病院,余生再也没有出来…… 1951年,上甘岭那场惊心动魄的战役,把无数钢铁意志的战士都压垮了,更别说一个刚离开课堂不久的小女孩。 蒋振娟本该是家里宠在怀里的孩子,却背着药箱,硬生生被丢进了最残酷的炼狱。 那一年,她从战地回不来了,不是身体没回来,而是心再也没走出过那片焦土。 炮火把山头削平,原本该是青翠的岭地,硬是被炸成了一片荒漠。 空气里弥漫着刺鼻的硝烟味,每一声轰鸣都像要把耳膜震碎。 蒋振娟第一次爬出坑道的时候,脚下踩到的不是石块,而是断裂的枪管和血肉模糊的残骸。 她戴着手腕上母亲缝的红绳,嘴里却一句“我不怕苦,就怕救不到人”。 那种单纯的勇气,在战争面前,显得既可怜又让人心疼。 她是卫生员,任务是救人。 可救人并不是电视剧里的干净利落,而是在夜幕里拖着伤员往回爬,手一松,尸体和活人常常搅在一起。 她救过一个叫李根生的班长,那人笑着说过要带她去老家掰玉米。 可转眼,炮火就把这个承诺炸得粉碎,那一刻,蒋振娟看见他倒下,手里攥着的半块压缩饼干被血浸透,糊在脸上。 这样的画面,别说一个17岁女孩,就是再铁石心肠的人也难以承受。 战壕里到处是呻吟,断肢残臂堆在一起,血腥味和焦土味让人窒息。 蒋振娟不断给人包扎,手抖得厉害,绷带缠得乱七八糟。 有个伤员反过来安慰她:“小姑娘,别怕,我不疼。” 听到这句话,她才突然哭出声,可哭完,她还得硬着头皮继续。 因为还有更多的人在喊“救我”,还有更多的手拼命伸过来抓她的袖子。 她没有选择,唯一能做的就是咬牙坚持。 真正让她崩溃的,是那场大火。 傍晚,美军的燃烧弹落在了简易救护所,那里还躺着几个重伤员。 火光蹿起的时候,里面传来嘶哑的呼喊声,喊的是“救命”,喊的是“娘”。 她拼命想冲进去,却被战友按住,烈焰瞬间吞没了帐篷,呼喊声越来越弱,最后戛然而止。 她整个人僵住,眼睛死死盯着那片火海,好像灵魂被抽空了一样。 那一刻,她的精神彻底断裂了。 撤下前线后,她人是活着回来了,可心已经走不出来了。 她坐在病床上,有时候像木头一样呆坐,有时候突然大喊“炮弹来了”,或者紧紧抓住别人的手,喃喃自语:“李班长的玉米熟了吗?小战士的娘找到了吗?” 医生说,她的神经被彻底击垮,那根弦断了,再也接不回去。 此后,她的人生就被困在精神病院里,永远停留在上甘岭的那一天。 有人可能会说,她是“脆弱”的,可真的是她脆弱吗? 换个角度想,她才17岁啊!这个年纪的孩子,在和平年代本该在课堂上写作文,回家还能撒娇要糖吃。 可她却要在炮火里和死神赛跑,看着一个又一个鲜活的生命在自己眼前炸裂消失。 她不是没勇气,敢背着药箱冲进炮火的人,怎么可能怯懦? 只是战争太残酷,压垮的不是一个人,而是人性最脆弱的部分。 她身上发生的事,恰恰说明战争的代价,不止是鲜血和尸体,还有精神上的伤口,那是永远无法愈合的。 她留在精神病院里度过了余生,外面的世界在变,可她的世界永远定格在那个硝烟弥漫的山岭。 或许在她的脑海里,还不断回荡着炮声,反复追问那些救不出来的人。她被战争困住了,困了一辈子。 我们常常说,志愿军是铁打的英雄,是不怕死的勇士。 可英雄也是人啊,他们会疼,会怕,也会被噩梦吞没。 蒋振娟的故事,就是提醒我们,胜利不是没有代价的。 每一场看似辉煌的胜仗背后,都埋着像她这样默默承受的人。 有人献出生命,有人献出健康,还有人献出了整个人生。 这样的牺牲,不该被忽视,更不该被遗忘。 战争从来不是浪漫的诗,而是血和泪的集合。 蒋振娟不是一个“脆弱的女兵”,她是一个用全部青春去换取别人生命的孩子。 她的命运告诉我们:真正的英雄,不是不会倒下,而是在倒下之前,已经拼尽了全力。 记住她,不是为了渲染悲伤,而是为了明白和平的可贵。 和平年代里,每一个能安稳生活的人,都该知道,那是无数像蒋振娟一样的年轻生命换来的。

绿叶

真英雄也