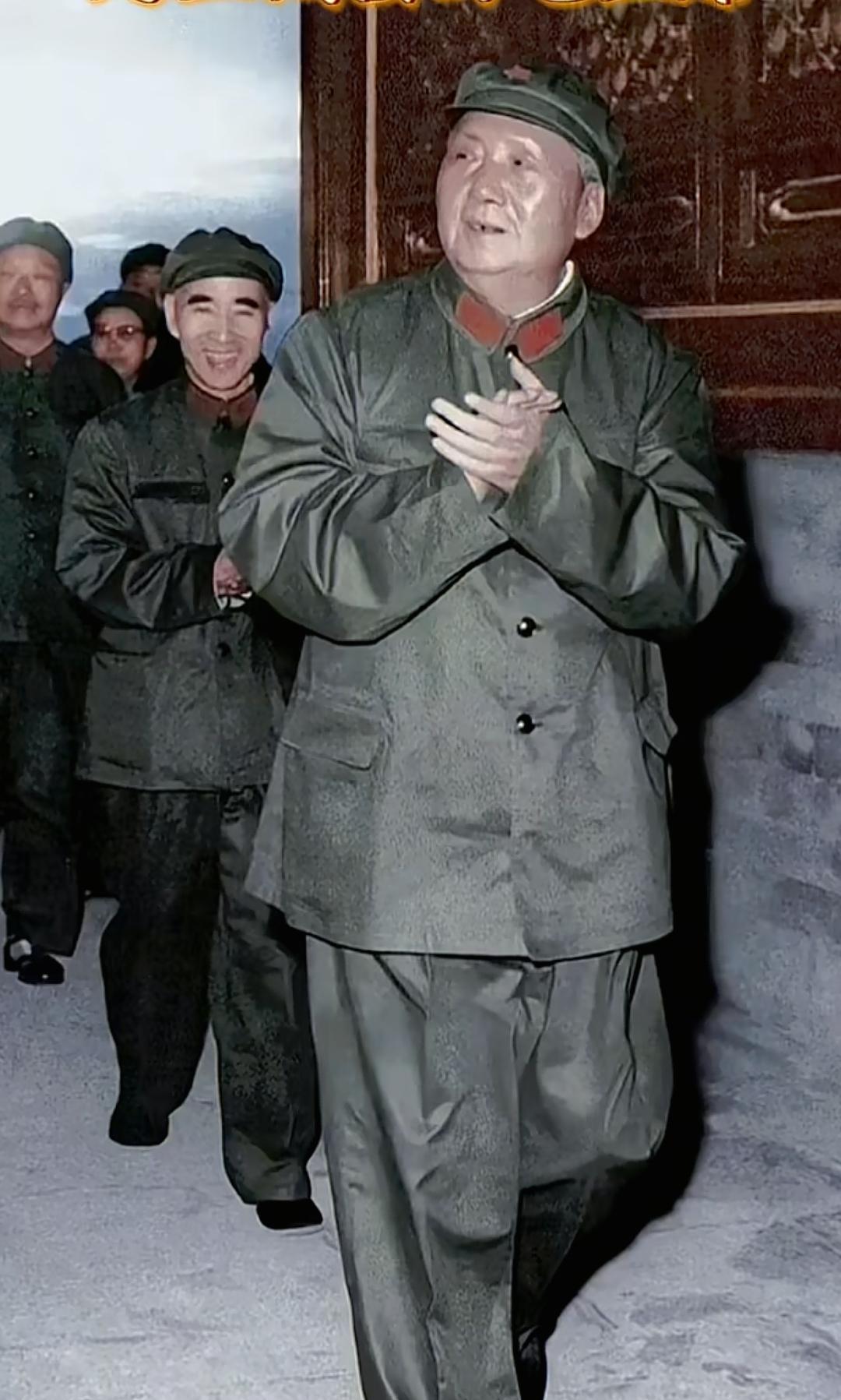

初见这张照片,目光瞬间被定格——没有天安门城楼上的万众瞩目,没有影像中挥斥方遒的豪迈,只有一个身着粗布衣裳的人,独自坐在简陋木椅上。眉头微蹙,周身无半分“伟人”光环,倒像为家事愁绪的长辈,沉默里却透着千斤沉郁。 我们总在课本里读“开天辟地”,在纪录片里看“改天换日”,却易忽略波澜之下,是具体的人在咬牙支撑。彼时中国,列强环伺、山河破碎,四万万同胞在黑暗中摸索。而这个从韶山冲走出的读书人,偏攥着“为中华之崛起”的信念,要在绝路上蹚新路。 照片里的他,或许刚争论完革命方向,或许刚接前线失利电报,正对着夜色推演救亡方案。没有奇迹与坦途,他的每次抉择都踩着刀尖:走农村包围城市要顶质疑,万里长征要扛饥饿炮火,御敌入侵要在绝境凝聚力量。那些如今看来“正确”的选择,当年都是赌上一切的孤注一掷,背后是无数个枯坐沉思的夜,是从“万劫不复”恐惧里生出的勇气。 如今我们漫步灯火街头、安享三餐无忧,该记得这盛世从不是天降——是照片里的“普通人”,和无数革命者用沉思、跋涉与牺牲,一砖一瓦垒起的。他们挡住黑暗,才让我们沐浴光明。再看这张照片,满心只剩沉甸甸的感谢:这盛世如他们所愿,我们更该护好这份安稳,让百年坚守在新时代绽放光芒。