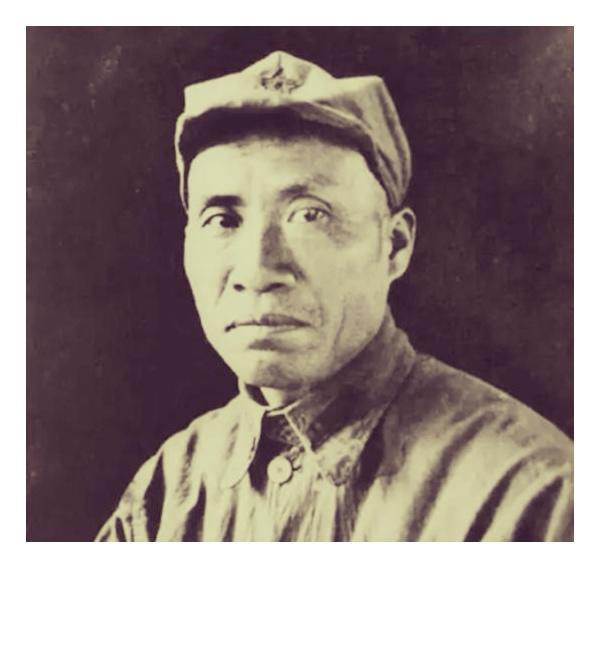

忍受无数酷刑,一代革命女英雄慷慨就义,血染渣滓洞!1948年8月4日,邓惠中被捕,当时,她刚准备营救儿子,门口已被特务包围,因为有叛徒带路,当天,邓惠中被押进了县监狱。 邓惠中出生在1904年四川岳池的农家院落里,那时她还叫张惠中。 16岁那年,她嫁给了中共早期党员邓福谦,这份婚姻没让她困在柴米油盐里,反而因敬仰丈夫改随夫姓,心里慢慢埋下了革命的种子。 那时的她已经是两个孩子的母亲,可不甘心只做家庭主妇,1930年硬是考上岳池女子师范学校,3年后捧着毕业证成了小学教员,后来还当上校长。 1938年丈夫去了延安,家里只剩她和三个孩子,白天她站在讲台教孩子读书,晚上就把自家屋子改成农村夜校,教乡亲们认字,更悄悄讲抗日的道理。 她借着校长身份走街串巷,谁家有困难就去帮衬,聊着聊着就把群众发动起来,还组织了妇女抗敌后援会,让姐妹们也能为抗日出份力。 1939年8月,她终于如愿加入中国共产党,后来当了妇女特支书记、县委妇女委员,跑遍农村找进步青年谈心,把不少人拉进了党组织。 1946年她又加入中国民主同盟,次年专门去川北学军事,缠过的小脚走山路疼得钻心,年纪也不算小,可她揣着药粉化装成农妇,照样去各地检查工作、指挥大家练兵。 到了华蓥山起义时,她不仅组织群众,还四处筹钱买武器,“双枪老太婆”的名号传出去,敌人听了都发怵。 1948年起义没成功,她带着全家躲在乡下,8月初次子邓诚去武胜新场送信,半路上被抓了。 她急得整夜没合眼,8月4日带着长子、女儿还有未婚儿媳潜回家,想第二天就去救儿子。 可做饭时的动静被隔壁邻居听了去,转头就告了密,一群特务闯进来,把她们全家都抓了。 在牢里的半个多月,敌人天天审她,用孩子的性命威胁,她气得抬手就扇了特务一耳光。 特务恼羞成怒,拿竹签对她施加酷刑,钉一下问一句,她额头上的汗珠子滚成串,牙咬得咯咯响,直到昏过去也没松口。 后来敌人又用了各种酷刑,她浑身是伤,却没漏过一个字。 再后来,她和次子邓诚被押到重庆渣滓洞,1949年11月27日那天,枪声在监狱里响起来,母子俩倒在血泊里,这一年她才45岁。 很少有人注意到,邓惠中走上革命路,从来不是“跟着丈夫走”那么简单。 她早年主动考女师,是知道没文化干不了大事;丈夫去延安后,她反而把夜校当成革命阵地。 从教孩子读书到带群众抗日,从发展党员到指挥起义,她每一步都走得主动,不是被动跟着队伍走,而是凭着自己的判断,把能做的事做到极致。 这种“自己想明白、主动干起来”的觉醒,比单纯的“追随”更难得。 更让人佩服的是她在牢里的硬气,敌人以为拿孩子就能拿捏她,可他们忘了,邓惠中首先是个革命者,再是个母亲。 她扇特务的那一巴掌,不光是护孩子,更是护着心里的信仰,要是为了孩子低头,之前救过的乡亲、一起奋斗的同志怎么办? 还有一点常被忽略,邓惠中作为缠过足的女性,在那个年代要突破的不光是敌人的封锁,还有社会对女性的偏见。 缠过的脚走山路有多难,她没说过一句苦;别人觉得“女人干不了军事”,她偏去川北学战术,还化装去检查训练。 她不是要跟谁争高低,是想证明女性照样能扛枪、能组织起义、能当指挥员。 她没因为要干革命就不管孩子,也没因为是母亲就放弃革命,硬是在“革命者”和“母亲”这两个身份里找到平衡。 这种平衡不是妥协,是她用行动告诉所有人:女性不用在家庭和理想之间选一个,两样都能做好。 现在再提邓惠中,不光是记得“双枪老太婆”的名号,更要记得她身上的志气:没文化就去学,有困难就去闯,敌人再狠也不低头,自己想做的事就坚持到底。 她的故事是给现在人的提醒:不管什么时候,心里有信仰、手里肯干事、遇事不低头,就是最可贵的品质。 她用45年的人生证明,平凡人只要心里装着大义,照样能活成照亮别人的光。