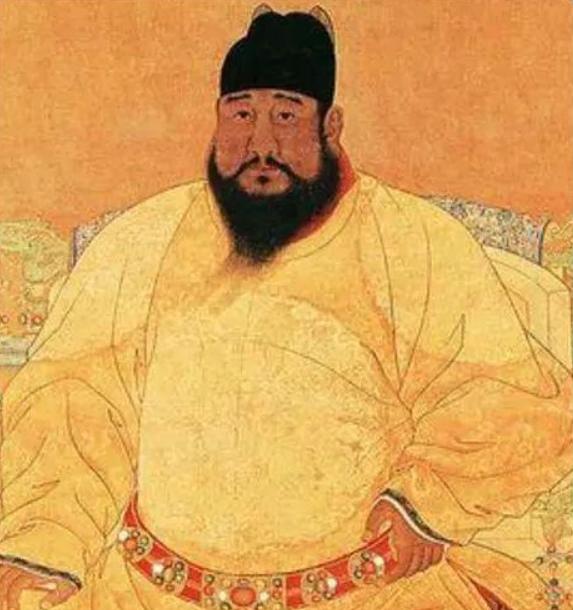

公元1423年,朱棣在病榻上奄奄一息,三子朱高燧趁着四下无人,他偷偷从怀中拿出一包毒药,放入了朱棣即将要喝的药里,朱高燧以为此时只有自己知道,殊不知他的背后正有一双眼睛在静静的看着。 作为朱棣与徐皇后所生幼子,他自幼深受父母宠爱,甚至超过体胖且不为朱棣所喜的太子朱高炽和勇猛善战却性情骄横的汉王朱高煦。 然而这种宠爱并未转化为政治上的认可,反而催生了他对皇位的渴望。在朱棣多年北伐、太子监国的格局中,朱高燧留守北京并一度获授处理政务之权,这进一步强化了他的野心。 他并非孤身行动,史料记载其与护卫指挥孟贤、钦天监官员王射成及宦官杨庆养子等人勾结,计划在毒杀朱棣后伪造遗诏,废太子而自立。 然而这个看似周密的计划,却因一个看似微不足道的疏忽而败露——同谋者高以正酒后向姻亲王瑜透露风声,王瑜当即向锦衣卫告发。 颇具戏剧性的是,朱棣其实早已通过密报知晓阴谋,却选择将计就计。他假意让朱高燧侍疾,暗中则命人将药碗做上记号。 当朱高燧将毒药投入碗中时,朱棣其实清醒地注视着儿子的行动。随后锦衣卫迅速行动,不仅人赃俱获,还从赵王府中搜出龙袍等谋逆证据。面对铁证,朱高燧“面如灰土”、“浑身抖如筛糠”,眼看性命不保。 此刻,太子朱高炽的出面向我们揭示了这位明代仁君的宽厚品格。他跪在盛怒的朱棣面前,叩头至流血,极力为弟弟辩解,称其“定是被小人蒙蔽”。 这种不顾自身安危、保全兄弟的举动,不仅体现了朱高炽的仁德,也反映了明代皇室斗争中的复杂性——即便在残酷的权力游戏中,传统孝悌观念仍具影响力。 朱棣最终的处理方式耐人寻味。他诛杀了孟贤等主要同谋者,却仅削去朱高燧冠服,暂留其赵王爵位,幽禁府中。 这种看似宽大的处理,实则蕴含深意。一方面,朱棣作为经历靖难之役的上位者,深知皇室内部流血的代价;另一方面,保留朱高燧也能制衡汉王朱高煦的势力,维持权力平衡。 1424年朱棣驾崩后,朱高炽继位为明仁宗。他对这位几乎害死父亲的弟弟展现出惊人宽容,不仅加其岁禄,准其就藩彰德,还保留其部分护卫。 宣德元年,朱高煦起兵反叛。彼时,朱高燧虽获合作之邀,却按兵不动,未轻举妄动。此抉择彰显其政治态度悄然转变,于风云变幻中持稳自身。 明宣宗朱瞻基平定汉王叛乱后,采纳杨士奇建议,未对朱高燧赶尽杀绝,而是恩威并施,朱高燧也识时务地交出兵权。1431年,朱高燧薨于藩邸,得谥“简”,成为朱棣三子中唯一善终者。 朱高燧的故事呈现了明代初期皇室斗争的复杂面貌。他的遭遇表明,在专制皇权体系下,即便如朱棣这般强势的君主,也难以完全化解继承人危机。 朱高燧能从弑君未遂的重罪中得以保全,既得益于太子的宽仁和宣宗的政治智慧,也与其后期明智选择退隐有关。这种“知进退”的生存智慧,或许正是其在残酷政治斗争中得以善终的关键。

![朱棣真要是庶出,方孝孺骂他的时候第一句就是庶子了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/18343000603108831014.jpg?id=0)