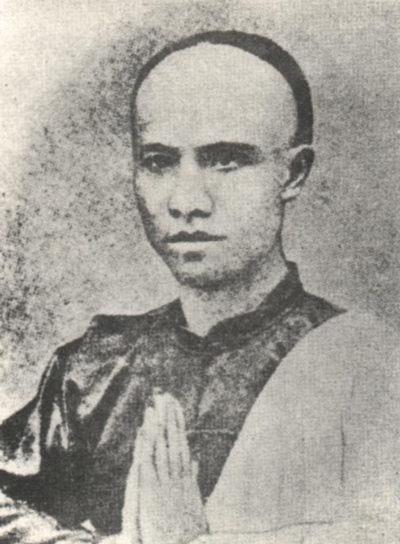

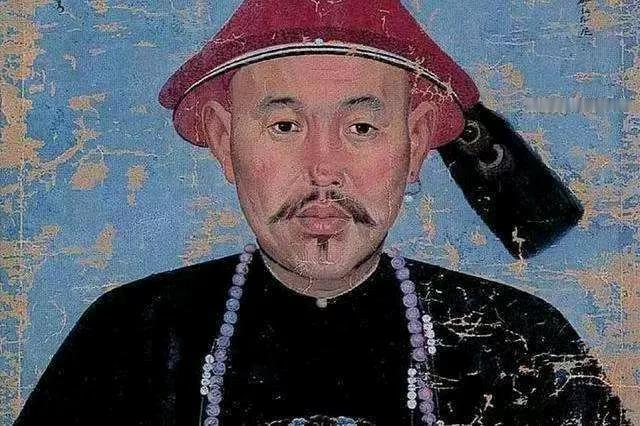

1898年谭嗣同遇害,高官父亲为防儿媳悲痛自杀,用了一个“狠招”。1898年谭嗣同慷慨就义,他的妻子李闰性子贞烈,得知消息就要随丈夫而去,而谭嗣同的父亲一生谨小慎微,谭氏家族在浏阳也获得名门望族的评价。 1898年深秋的浏阳,寒风卷着落叶拍打谭家老宅的朱漆大门。当谭嗣同的灵柩穿过天井时,33岁的李闰猛地挣脱搀扶,朝着廊柱撞去。 身旁的谭继洵眼疾手快拉住了她,这位刚被罢去湖北巡抚官职的老人,脸上没有泪水,只低声说了句:“老七的名声,将来必在我之上,你要活下去看。” 谁都清楚,这位曾任湖北巡抚的二品高官正站在风口浪尖。 就在一个月前,谭嗣同伪造了一封断绝父子关系的家书,信里痛斥自己“大逆不道”,才让谭继洵免于株连,只落得罢官回乡的结局。 可面对儿媳决绝的眼神,谭继洵知道,家族的危机还没过去。李闰和谭嗣同成婚十五年,从兰州凿申轩吟诗到长沙共商变法,连谭嗣同都在诗里夸她“养亲抚侄赖君贤”。 如今丈夫成了“戊戌六君子”之一,这位曾和康广仁之妻黄谨娱一起创办女学会的刚烈女子,怕是真会随夫而去。 几天后,谭继洵下了两道让族人议论的命令:让李闰立刻搬离住了十几年的卧室,另择偏院居住;把次子谭嗣襄的儿子谭传炜过继给她当儿子。 族里老人觉得这太绝情,丈夫刚走就挪窝、过继孩子,简直是往伤口上撒盐。 但谭继洵没解释,只让人把卧室里谭嗣同的书稿砚台全收进樟木箱锁了起来。 这看似狠心的安排,藏着老父亲的清醒。当时的谭家虽没被株连,可“逆臣家属”的身份让整个家族如履薄冰。 他太了解李闰,这位带头宣传不缠足、创办女学堂的女子,既有维新派的刚烈,又有传统女性的忠贞。 她越是悲痛,越可能做出“殉节”的傻事,到时候谭家不仅要承受丧子之痛,还要背上逼死儿媳的骂名。 搬离旧居其实是切断悲情的源头。那间屋子里的每支笔、每张纸都可能勾起回忆,让悲伤像野草疯长。 而过继孩子,则是给她活下去的责任。 在那个年代,母亲的身份意味着牵挂,抚养“亡夫遗孤”的责任,足以让崩溃的女子重新站稳脚跟。 谭继洵用这种近乎强硬的方式,给李闰套上了一层“责任铠甲”。 起初李闰把自己关在偏院里,整日以泪洗面。可每次看到谭传炜怯生生的眼神,想起谭继洵那句“要活下去看”,就硬生生把眼泪憋回去。 她开始教孩子读书写字,打理家事,渐渐从悲伤里走出来。 后来她改名叫“臾生”,取谭嗣同狱中诗“忍死须臾待杜根”的意思,这名字像是对亡夫的承诺,也像是对自己的告诫。 李闰的转变远不止走出悲伤。1912年初,她拿出家产,在浏阳柴家巷创办了第一所女子师范学校,亲自当名誉校长。 她穿着布衣布履,每天到校查看校务,深夜还在学生寝室巡视;看到社会上弃婴多,又牵头设育婴局,定了详细规矩:赤贫家庭的孩子送局里养,次贫的给补助,让更多孩子能活下来。 这些事,其实都延续着她和谭嗣同未竟的理想。当年他们在上海发起戒缠足会,如今她让浏阳的女孩子走进学堂;当年谭嗣同高呼男女平等,如今她用行动证明女性也能撑起一片天。 有人说谭继洵的做法太冷酷,可在那个新旧交替的年代,传统家族制度既束缚女性,又在某种程度上保护了她们。 谭继洵用最传统的宗法、责任、家族延续,给了李闰活下去的框架,而李闰在这个框架里,活出了超越时代的样子。 她没有像古代烈女那样殉节,也没有在深闺里消磨余生,而是把对丈夫的思念,变成了推动社会进步的力量。 1924年李闰六十大寿时,康有为和梁启超联名送了块“巾帼完人”的横匾,挂在谭家故居大厅里。 这四个字不仅是对她的褒奖,也印证了谭继洵当年的远见。 如果没有那个“狠心”的决定,或许历史上只会多一个悲情的烈妇,而少了一位推动女性教育的先驱。 如今再看这段历史,谭继洵的“狠招”更像是无奈中的智慧。在个人情感与家族责任的天平上,他用看似冷酷的方式守护家人。 而李闰用人生证明,真正的忠贞不是追随亡夫而去,而是带着他的理想继续前行。这种在苦难中重生的力量,比任何悲壮的殉节都更有意义。 那个深秋谭家老宅里的拉扯,不仅留住了一条性命,更埋下了一颗改变时代的种子。 当李闰站在女子学校的讲台上时,人们终于明白,有些看似无情的安排,其实藏着最深的守护。