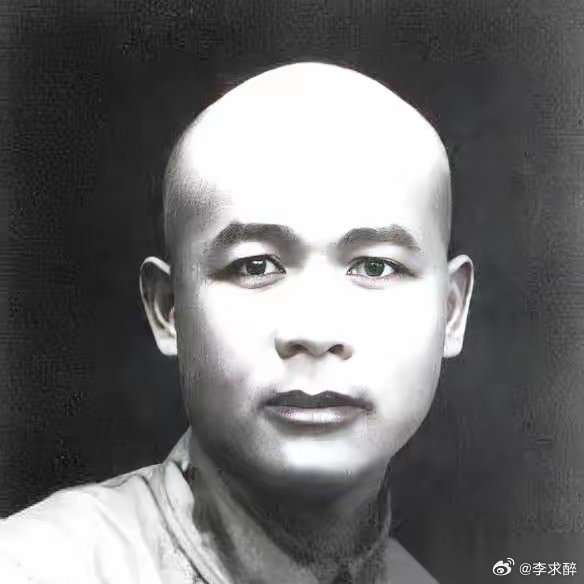

这是1910年,毛主席16岁时,离开韶山村。给父母留下一封信(七言绝句): 孩儿立志出乡关,学业不成誓不返。 埋骨何须桑梓地,人生何处不青山。1910年秋天,毛泽东离开家乡韶山,走向外面更广阔的世界。这是他人生历程中的第一个转折。怀着激动心情,临行前他写下这首诗,夹在父亲每天必看的账簿里,以此告别。 毛泽东生在1893年12月26日,那时候湖南湘潭县韶山冲还只是个偏僻山村。家里是典型的农民小户,土坯房,茅草顶,院子边上养几头猪,田里种水稻。父亲毛顺生从穷小子干起,靠着耕田和放点小贷,攒下点家底。他每天天不亮就下地,扛锄头翻土,晚上回来点油灯算账,日子过得紧巴巴。母亲文七妹是邻村媳妇,嫁过来后就操持家务,洗衣做饭,帮着田里活。她身体弱,咳嗽时总得歇会儿,但手脚没停过。毛泽东是老大,下面还有两个弟弟,从小就得帮衬家里。 小时候,韶山冲的教育靠私塾。毛泽东五岁进村南岸的私塾,那地方简陋,学生席地坐,老师用竹板敲桌子上课。他学认字,描红,从《三字经》开始,渐渐背《四书》。私塾先生是当地秀才,教得严,错了就罚站。毛泽东下课后还得回家干活,挑水割草,放牛时顺手捡石头扔溪里玩。九岁那年,父亲送他去稍远的私塾深造,路得走山道,雨天泥泞。他在那儿读《论语》《孟子》,字写得工整,背书时声音洪亮。课余,他从村里借闲书看,《水浒传》里的梁山好汉,让他觉得外头世界大得很。 十三岁,毛泽东辍学一年,全心帮父亲管田。那年家业稍宽裕点,父亲想让他学着过农家日子。他下地插秧,弯腰按秧苗,手指沾满泥巴。收割时用镰刀割稻,稻穗落篮,汗水滴土里。父亲教他算田亩,记账本上划拉数字。他还得管猪圈,喂食时猪拱食槽,哼哼叫。闲下来,他就翻《三国演义》,诸葛亮运筹帷幄的段落,看得入神。这一年劳作,让他明白农村苦,但也磨出耐劲。十四岁,他重回私塾,继续啃儒家书。课堂上,他起身背诵,双手拱起,老师点头认可。课后沿溪走,捡鹅卵石,扔水里听溅响。 十六岁前后,毛泽东开始接触更多书。村里有人从外头带回《岳飞传》,他借来看,岳飞精忠报国的故事,让他琢磨国家大事。还有《曾国藩家书》,里面治家理政的道理,读着接地气。他常常在田埂边坐,风吹稻浪,书页翻动。父亲希望他务农传家,管田放贷,过稳当日子。母亲虽不说,但总给他多添碗粥。韶山村小,山高路弯,消息闭塞,他却总想往外闯。私塾毕业后,他考县试,成绩拔尖。这时候,东山高等小学堂招生,他决定去湘乡读。那学校五十里外,对山里娃是天大机会。 1910年秋天,毛泽东十七岁,通过县试,考上湘乡县立东山高等小学堂。韶山冲枫叶红了,稻田收割完,他收拾行囊。蓝布衫洗白了,草鞋底磨薄,书本几本,铜板几枚。母亲包干粮,布裹紧实。父亲翻账簿,眉头皱着算今年收成。他没多说,只管自己的事。毛泽东研墨写诗,那诗改自西乡隆盛的原作,原是日本人月性和尚的自勉诗,西乡借来壮志。他抄“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山”。字迹刚劲,折好纸,夹进父亲账簿。那簿子父亲每天看,油渍斑斑,页间夹草标页。 这诗直白,透着股不服输的劲头。第一句说要出山关,第二句学不成不回,第三句死在外头也行,第四句青山到处有,何必恋故土。毛泽东这么写,是对父亲的交代,也是给自己打气。父亲重农,盼他回家管家业,他却想学知识,闯大世界。私塾几年,书读了不少,村里闲聊也听过外头事。考上东山学堂,是他头一遭离家远。行囊背肩,重量压实,他走村口小路,身后土墙渐远。前头湘乡,等着新课本,新同学。 东山学堂在湘乡县城,招生不严,但对韶山少年是转折。毛泽东到那儿,穿旧衣上课,同学多城里娃,家境好些。他埋头读,笔记密,笔尖疾书。老师贺岚岗教得细,他听课认真。班上有人排挤,瞧不起他朴素,但他结识萧三,两人聊古文,递书互看。萧三是同学,排名第三,后来改名萧三。学堂生活苦,饭菜粗,宿舍挤,他适应快。课余,他走街看市,湘乡小县,店铺林立,书铺有新书卖。 半年后,贺岚岗去驻省中学堂教时事政治,推荐毛泽东考。他复习功课,过关斩将,进了湘乡驻省中学堂。那是1911年初,离家后头一回回韶山过除夕。1月29日那天,家里饭热腾,他夹菜吃。长沙近了,他去省会长沙求学,海阔天空。东山学堂虽短,却让他尝到外头滋味。同学眼光虽有,但他不怵,朋友几个,书读得更起劲。 毛泽东早年就这样,从山村私塾,到辍学干农,再到考学离家。父亲严,管家紧,母亲勤,家务重。他劳作中读书,书里找路。诗留账簿,是他头一回明志。韶山冲小,但养出大志。学堂排挤,没挡住他。贺老师荐,萧三友,铺路宽。十七岁出关,学业为先,青山不悔。这步走对,人生开局稳。