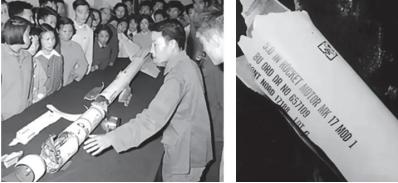

1958年9月,赫鲁晓夫强烈要求中国政府,立马将国民党空军坠落在中国境内的一枚导弹送往苏联进行研究。原来此导弹是温州湾空战时,敌方发射的一枚响尾蛇导弹,但其在发射后并没有爆炸,反而坠落在了温州。 谁也没想到,这个美国造的响尾蛇导弹残骸,会在不久后牵动中苏两个大国的神经,成为撬动两国关系的微妙支点。 这枚导弹的来历可不简单,那年夏天,台湾空军刚从美国拿到这种新式武器,就在温州湾上空的空战中派上了用场。 解放军战机按常规战术近战格斗,虽然击落了两架敌机,却也付出了牺牲的代价。 激战中,这枚导弹没能爆炸,拖着白烟坠落到滩涂,当地驻军很快赶到现场,小心翼翼地将导弹残骸装箱运走。 那些带有英文标记的部件,后来被送到北京的研究所,成了烫手的宝贝。 消息传到莫斯科,赫鲁晓夫立刻坐不住了,当时苏联的导弹技术还赶不上美国,这种能自动追踪目标的红外制导武器,正是他们急需研究的对象。 苏联驻华军事顾问第一时间找上门,口气热切地说要帮忙分析,还承诺研究成果共享。 可中方只是客气地回应,说正在搜寻散落部件,暂时没法移交,这种拖延让赫鲁晓夫很不舒服,在他看来,中国当时的技术水平根本啃不动这块硬骨头,理应把导弹交给 “更懂行” 的苏联专家。 接下来的交涉渐渐变了味,苏联那边开始暗示,正在准备的导弹生产资料可能要延迟交付,而那些资料正是中国迫切需要的。 这种带着压力的暗示很明显,就是想用技术援助当筹码,换这枚响尾蛇导弹。 僵持了一段时间,中方最终还是把导弹送了过去,但送过去的样品却让苏联专家犯了难。 在莫斯科的研究所里,他们发现导弹的关键部件不见了,那个纽扣大小的热感应元件,没了它,整个制导系统就成了摆设。 这件事让赫鲁晓夫大发雷霆,他觉得中国故意留了一手,忘了苏联之前给过多少帮助。 可中方的解释是部件在坠落时丢失了,毕竟导弹坠地时断成了两截,细小的零件确实可能被海水冲走或深埋沙中。 两种说法谁真谁假现在已说不清,但可以肯定的是,这枚不完整的导弹让两国心里都埋下了疙瘩。 其实这场暗战背后,是两个国家对技术主权的不同态度,苏联习惯了以老大哥自居,觉得技术就该由他们主导分享,却不觉中国已经不想再完全依赖别人。 当时苏联虽然援助了不少项目,但在最尖端的技术上一直留着后手,总想保持代差优势。 而中国这边,经历过西方国家的封锁,太清楚掌握核心技术的重要性,哪怕起步慢,也要自己摸索出条路来。 那枚残缺的响尾蛇导弹,最终成了中苏关系从合作走向疏离的见证,也成了中国军工自主发展史上的特殊注脚。 历史有时候就是这么有意思,一件武器的命运,往往能折射出一个国家的成长轨迹。 参考资料:炎黄春秋杂志社《中苏“响尾蛇”导弹事件》