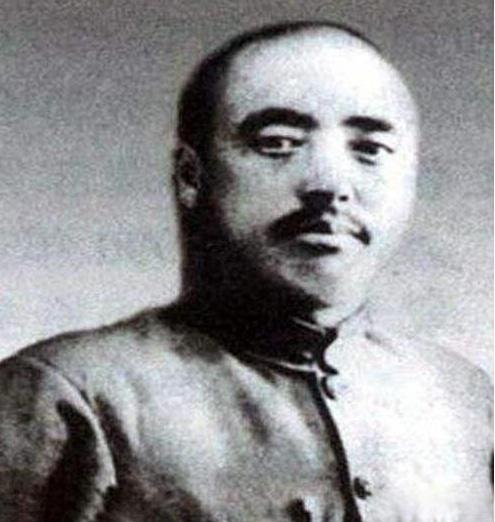

在淮海战役中,其实我军有机会消灭战场上所有的国民党军队,但由于刘汝明拒绝带领部队起义,要和蒋介石一条路走到黑,使得国民党军的李延年兵团和刘汝明兵团安全撤到江南。 淮海战役是个大场面,每次翻开这些旧资料,心里都有点沉甸甸的。 徐州当时,简直就像一锅快烧开的水,四面八方的人和事都在里头乱煮。那时候的电报发得飞快,指令也都写得很清楚,要先打黄百韬,再想办法处理掉黄维,李延年也要给他围上网。可是,话说得再简单,战场上的事情哪能按计划走? 十月十一号,西柏坡发出的电报,跟纸面上的指令差不多,目标明确,要消灭敌人,也不客气。 但谁能想到,十一月二十一日,局面却变了。新的电报来了,指示重点放到李延年兵团。 意思很明显,就是想把南线敌人给一网打尽。大家都觉得,既然有机会,那就趁着敌人还在四散撤退的时候,继续给他们来点狠的。 问题是,计划赶不上变化。 宿县突然失守,那个原本担负保卫铁路的孙元良兵团,被急调回徐州,结果宿县的防线一下子就空了。国军南线的命令到处都在喊要补防,刘汝明被命令过去接管,可他就是不动。 他摆明了不听,直接让宿县大门敞开,眼看着解放军地方部队几乎没费力气就进了城。 徐州到蚌埠这条生命线一下就断了,敌人像被切断了脉搏一样,失去了联系。 杜聿明没办法,原定的路线是徐州通过铁路直接到蚌埠,那是最短、最方便的路,但铁路已经被切断。他不得不带着部队绕路,先从永城、涡阳、蒙城,再折回阜阳,最后再从蚌埠进入。这个路线,比直接走铁路要长得多,而且兵力、补给都会受到限制。队伍的行进速度慢了下来,大家都很累,心里多少都有些不甘。 这时候,刘汝明拒绝服从命令的问题就成了焦点。他本可以迅速响应,但却偏偏没有。你说他固执也好,死脑筋也罢,结果就是让整个战局的节奏慢了下来。 宿县本来是个重要的节点,一旦失守,就意味着南北的联系断裂。 解放军很快就抓住了这个机会,向南扩展兵力,而国军方面,尤其是李延年和刘汝明,却总是迟迟没有发力。就这样,战局开始偏离原定的轨道。 有一段时间,解放军的主力集中精力攻打双堆集,而南线的李延年和刘汝明兵团迟迟没有突破固镇的防线。尽管他们在固镇一带被解放军的部队限制住,但总算没有被完全围困,战场的节奏越来越慢。 李延年和刘汝明的部队开始有了脱身的机会,尽管一直没有完全突围成功,但他们能够保留着撤退的余地。 杜聿明知道,如果他不能尽快处理掉南线的敌人,自己的战略目标就会受挫。 他明白,留给他的时间并不多,但他也清楚,自己手里的部队和后勤资源的压力已经山大。于是,他带着邱清泉、李弥等人突围,但无论怎么挣扎,始终无法完全打破包围。最后,杜聿明被俘,几乎整个北线的国军都已被解放军消灭,只有南线的李延年、刘汝明等部队被迫撤退。 南京方面决定将他们重新部署到江南的防线。虽然国民党已经处于崩溃的边缘,但这两支部队的撤退,为他们争取了更多的时间。淮海战役的结果很明确,解放军取得了决定性的胜利,但南线的两支敌军却成功逃脱,最终到了长江以南。这一点,始终是战役中一块难以消除的疤痕。 很多时候,后人看待这场战役,总喜欢把遗憾归咎于刘汝明,认为他要是当时听从命令,或许南线的两支敌军早就被消灭,战果会更加辉煌。 可实际情况并没有那么简单。战争的局面错综复杂,解放军当时也面临着自己的一些难题。 兵力有限,补给紧张,尤其是在双堆集等关键地点上,必须集中资源。再说,李延年和刘汝明不是一支简单的兵力,他们也并非轻易就能被消灭。 换句话说,刘汝明的拒绝,虽然延缓了结局,但也不是唯一的原因。 回头看,宿县失守的那一刻,或许就是转折点。 如果当时宿县能坚守,也许结果会不一样。也许杜聿明的撤退路线就不会改变,南线的兵力也会被彻底吃掉。但没有如果,历史的车轮总是碾过当时所有人看不清的岔道。 那段历史,就像是没有结尾的句子,留在记忆里,只能慢慢咀嚼。 再想一想,宿县空城的那个夜晚,解放军推进时的那个画面。 城门大开,街道寂静,四周的风声,沙土飞扬。过几天,墙头上就挂上了新刷的标语,字迹歪歪斜斜,墨迹还没干透。 铁轨边上,曾经的马蹄声也慢慢消失,留下的,只有空空的铁轨和那渐行渐远的记忆。