忍了一天,我战区增兵南海,日本首次部署中导,不让中国建保护区

菲律宾的抗议,是在中国宣布黄岩岛要建国家级自然保护区之后的第二天。9月11日,马尼拉正式“开口”,指责此举“明显侵犯”了它的权益,并要求北京撤销决定。慢半拍的反应,让人看出它需要先看一看外部态度再做决定。

等来的第一个回应,是美国。9月12日,华盛顿直接表态,称反对中国的决定,并宣称“与菲律宾站在一起”。这就是美菲同盟运作的真实模样,有马尼拉的呼喊,才有华盛顿的呼应,而且还是很快的那种。

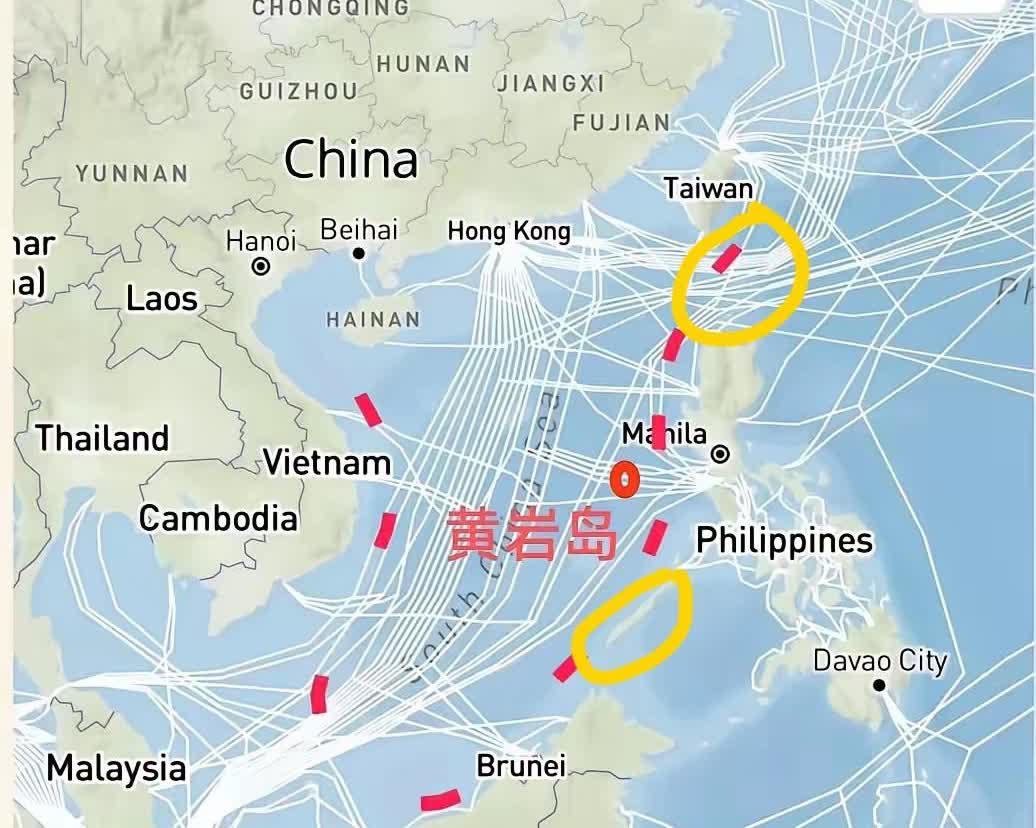

但比美国更有动作感的是日本。就在菲律宾抗议的当天,日本差不多踩着点端出了两份“礼物”。一是和美国启动了一场两万人规模的联合军演,二是同意美军在山口县部署“堤丰”陆基中导系统。这套系统能发射射程可达1600公里的“战斧”巡航导弹,地图一画,覆盖范围之精准,不需要解释。

这是日本第一次允许美方在本土部署这种导弹,实质上等于是它那套“先发制人”理论的落地。这种针对性安排,让东海南海的局势被间接绑在了一起,背后是赤裸裸的战略联动。

而这一切的起点,是中国那道看似温和的行政命令。黄岩岛设立国家级自然保护区,其威力不在“保护区”三个字,而在于法律现实的突兀出现。从那一刻起,南海局部的“游戏规则”变了,变成了要按中国法律行事。任何船、机、人员进入,都必须遵守中方规定。

相比海上巡航、舰机对峙,这一手是直接从物理摩擦,上升到了规则管控。等于从制度上给争议海域套上一个“行政牢笼”,让外部势力必须做选择。接受,就是变相承认中国的管辖权;不接受,就只能硬闯,那性质就完全升级。

为了让这套规则站稳,还得有硬件支撑。规划中的环境监测站、码头、直升机和无人机的起降平台,这些不仅是科研设施,它们会成为法律框架的物理节点,确保实时监管和后勤支持,让规则不是空的。

所以,这不仅是一次单点行动,更像是一个可复制的模板。法律与行政先行,然后用力量兜底,这样的操作未来完全可能出现在东海、台湾海峡等敏感地区。

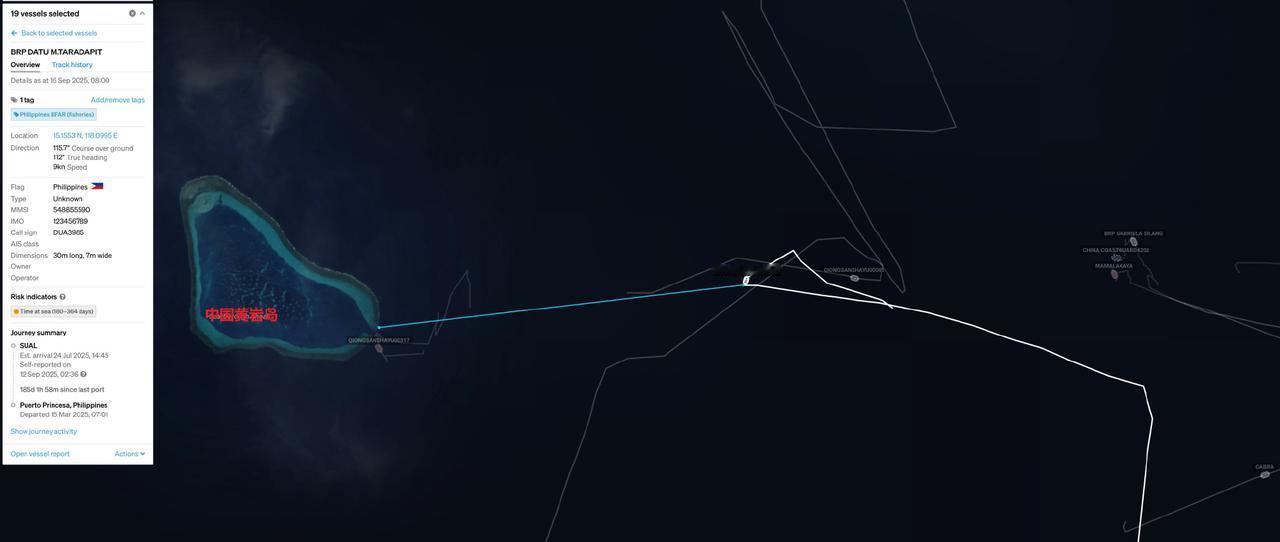

而力量这一环,中方没耽搁。9月12日至13日,南部战区部队加大了黄岩岛海域的例行巡逻,用行动回应各方表态。战区新闻发言人田军里大校特别要求有关方面“立即停止侵权挑衅”,并指出任何“倚仗外力”的企图都是“徒劳”的。这等于不光是对菲律宾喊话,也是对日本和美国下的警告。

这套软硬结合的打法,表面是环保与科研,背后是管辖和军力的同步推进。自然保护区,是契约;解放军的舰艇和巡航,是逼人守契约的剑。

外部的反应也暴露了真实立场。菲律宾在等待支援,美方以此消耗中国,日本借机推进军事部署。这几条“大鱼”,正是中方通过黄岩岛这一招引上水面的。

更有意思的是,美、日、菲的动作也让中国看清了它们的配合节奏与底线。在南海,这样的规则塑造一旦成型,所谓的“自由航行”空间就会被压缩,模糊地带缩小,各方要么跟着规矩走,要么冒险冲撞。

黄岩岛的这一招,不只是南海一域的应对,更是一种主动塑造局势的方法。它逼着别人摊牌,把战略模糊变成制度对抗,而且可复制性很高。

这意味着中国在区域博弈中的角色正在转变,不只是跟着别人节奏反应,而是甩出自己的规则框架,让别人来应对。这次的自然保护区,就是一块试金石,把美、日、菲都试了出来。