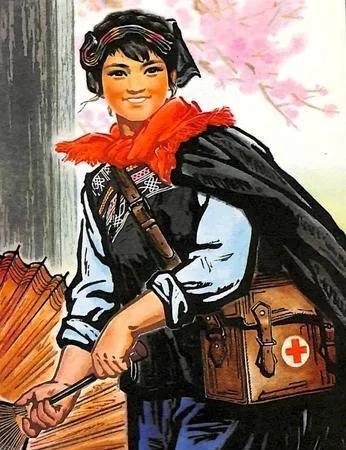

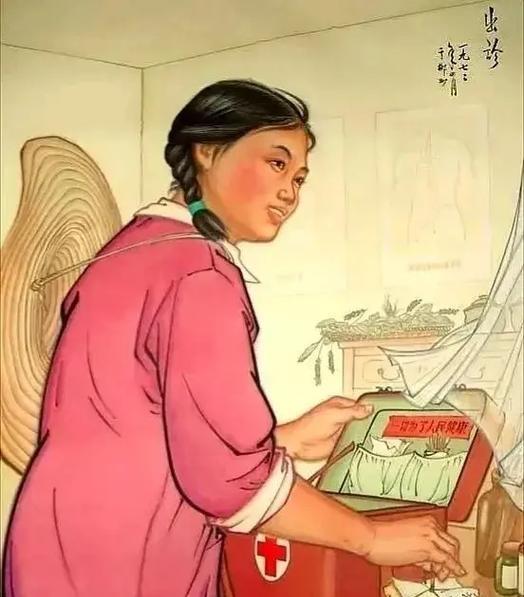

有人说,“赤脚医生不值得怀念,分田单干才真正解决了吃饱饭的问题” 笔者认为这一观点,存在对历史事物的片面解读 —— 它忽略了赤脚医生的时代价值,也简化了 “解决温饱” 的历史逻辑。 首先,“赤脚医生不值得怀念” 的说法有失公允。在新中国成立初期,农村医疗资源近乎空白,农民 “小病扛、大病等死” 是常态。赤脚医生虽医术有限、设备简陋,但他们是当时农村医疗的 “唯一守护者”:背着药箱走村串户,用针灸、土方缓解常见病痛,普及卫生知识、预防天花、疟疾等传染病,甚至在产妇分娩、意外受伤时应急救助。 他们的存在,让农村医疗从 “无” 到 “有”,大幅降低了农村婴儿死亡率和传染病发病率。如今虽有更完善的医疗体系,但不能以当下标准否定赤脚医生的时代意义 —— 他们的奉献精神、扎根基层的为民情怀,仍是值得珍视的历史遗产,而非 “不值得怀念” 的存在。 其次,“分田单干才真正解决了吃饱饭的问题” 的观点,简化了粮食增产的历史因果。分田单干(家庭联产承包责任制)确实在改革开放后发挥了关键作用:它打破了平均主义,让农民获得了生产经营自主权,激发了劳动积极性,直接推动了粮食产量提升,这是不可否认的历史事实。 但 “解决吃饱饭” 是多重因素共同作用的结果:此前几十年,国家大力兴修农田水利(如水库、灌溉渠),为农业生产奠定了基础;农业科技的进步(如良种培育、化肥使用),提高了粮食单产;而分田单干则是在这些基础上,通过制度调整释放了生产活力。若将 “解决温饱” 仅归因于分田单干,忽略了前期的基础设施建设与科技积累,便是对历史的片面解读。 看待历史事物,需避免 “非黑即白” 的思维。我们既要承认分田单干对解决温饱的重要作用,也应正视赤脚医生的时代价值;既要看到历史探索的局限性,更要理解其背后的民生关怀。唯有如此,才能对过往历史形成全面、客观的认知。 回想1949 年,当新中国的曙光划破历史的长空,百废待兴的大地上,农村医疗状况却犹如一片荒芜的原野,亟待开垦与耕耘。那时,现代医疗服务在农村地区近乎于无,农民们患病后常常求告无门,只能默默忍受病痛的折磨。 面对农村医疗的严峻形势,新中国政府迅速做出决策,一场旨在改变农村医疗卫生状况的行动悄然拉开帷幕。1951 年 4 月 4 日,卫生部与教育部联合发布了经政务院批准的《关于发展卫生教育和培养各级卫生工作人员的决定》 ,如同在黑暗中点亮了一盏明灯,为农村医疗卫生事业的发展指明了方向。 该决定指出,新的卫生教育分为高、中、初三级,初级卫生教育涵盖了 “乡卫生委员、村卫生员、妇幼保健员、护助之训练” 。这一举措标志着国家开始有计划地培养农村基层卫生人员,为解决农村缺医少药的问题迈出了关键的第一步。 1965 年,在中国农村医疗卫生发展的历史长河中,是一个具有里程碑意义的关键节点。这一年,毛主席高瞻远瞩,发出了 “把医疗卫生工作的重点放到农村去” 的伟大指示 ,这一指示如同一声嘹亮的号角,划破了当时医疗卫生领域的沉闷局面,成为了中国农村医疗卫生事业发展的重要转折点,也为 “赤脚医生” 的诞生提供了直接的政策导向和强大的发展动力 。 那么,什么样的人有机会成为 “赤脚医生” 呢?在选拔条件上,各地有着相对统一的标准 。首先,思想觉悟是至关重要的考量因素,要求选拔对象必须家庭出身好,具备较高的思想觉悟,能够积极响应国家号召,全心全意为农民群众服务 。 其次,文化水平也有一定要求,需要有一定的阅读和写作能力,能够认字读书,以便学习医学知识和记录医疗情况 。此外,优先从上山下乡的知识青年以及农村当地的土医中遴选人才 。这些选拔条件,既注重了人员的政治素质,又考虑到了实际的工作能力和知识储备,为选拔出优秀的 “赤脚医生” 奠定了坚实的基础 。 在培训方式上,各地因地制宜,采取了多种灵活多样的形式 。其中,集中培训是较为常见的方式之一。通常由地方卫生部门组织,将选拔出来的人员集中到指定地点,如乡镇卫生院、农村学校等,进行系统的学习 。培训时间根据实际情况而定,从几个月到一年不等 。在培训过程中,邀请专业的医务人员进行授课,内容涵盖基础医疗知识、常见疾病的诊断与治疗、公共卫生知识、基本药物使用、卫生宣传等多个方面 。 这些课程紧密结合农村实际医疗需求,注重实用性和操作性,力求让学员们在有限的时间内掌握最关键的医疗技能 。例如,在一些地区的集中培训中,教师会通过实际案例分析、现场演示等方式,让学员们直观地了解如何诊断和治疗感冒、腹泻、疟疾等农村常见疾病,以及如何进行简单的外伤包扎和急救处理。

![今晚吃了没?多久没喝酒了铁铁们[滑稽笑]跟姚老板混一天吃9顿](http://image.uczzd.cn/2657930454352140674.jpg?id=0)