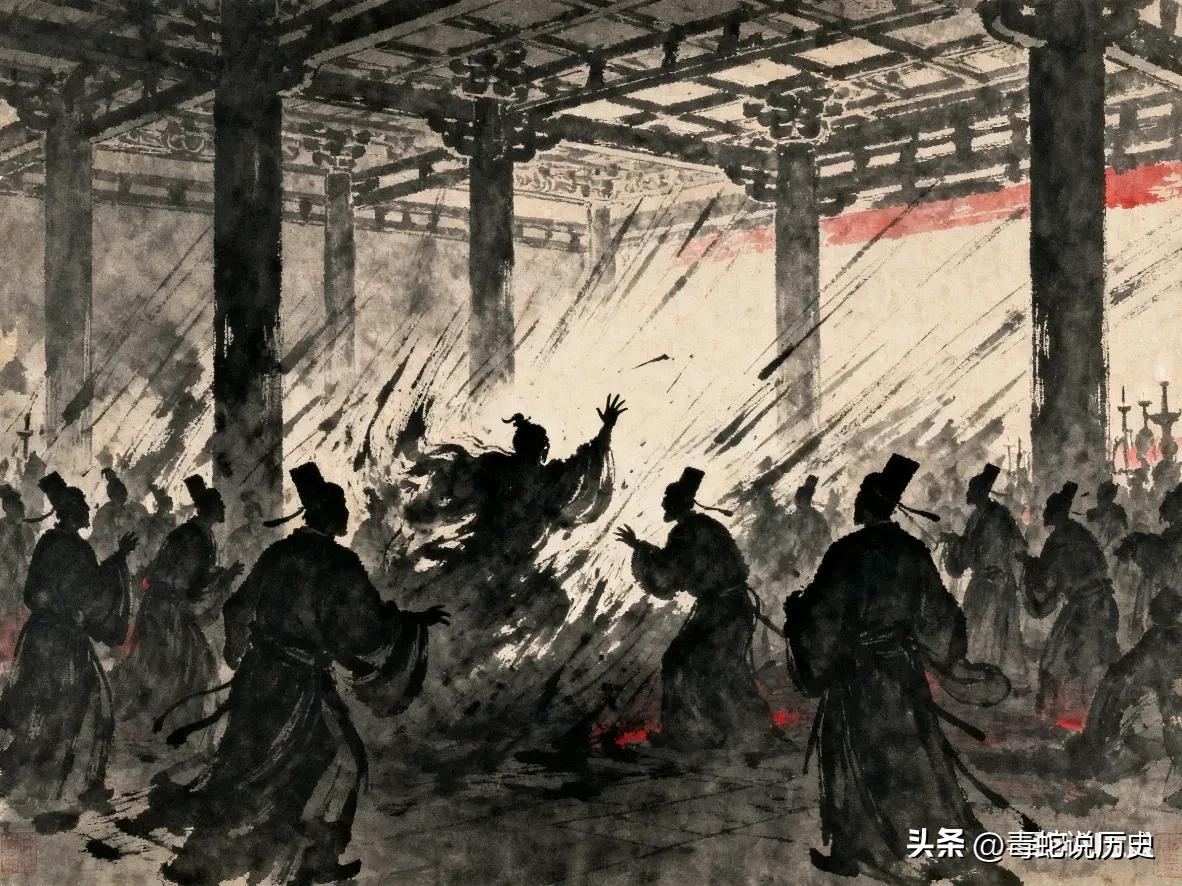

826年,唐敬宗李湛打猎归来与宦官们饮酒作乐,中途前往内室更衣,殿内烛火突然熄灭黑暗中传来一声惨叫,宦官刘克明高声宣告:“皇帝已死,大事已成,赶快筹备后事吧。”这一夜的血色变故,并非偶然爆发,而是长期积压的宫闱矛盾的必然结果。 李湛即位时年仅十六岁,这位少年天子对朝政兴致缺缺,终日沉湎于打马球、夜猎和宴饮。他常常彻夜游乐,直至天明才就寝,导致百官常年在紫宸门外苦候却不得召见。史书记载,敬宗尤其喜爱深夜捕狐,称其为“打夜狐”,每次出猎必令宦官随行。这种放纵的生活方式,使朝廷政事逐渐荒废,也给宦官集团提供了可乘之机。 当时掌权的宦官集团分为两派:一派以王守澄为首,掌握神策军兵权;另一派则以刘克明、苏佐明等人为核心,专门迎合皇帝的娱乐爱好。刘克明等人虽然日日陪侍游宴,却始终被排除在权力核心之外。这种处境令他们日益不安,担心一旦失宠便会遭致杀身之祸。 弑君事件发生当夜,李湛照常带着猎获的狐狸回宫,兴致高昂地设宴庆功。刘克明等人趁机在酒中下药,待皇帝更衣时突然发难。据《资治通鉴》记载,李湛在垂死挣扎中竟挣脱了刺客,最终被众人围堵在墙角乱刀刺死,年仅十八岁。 事成之后,刘克明等人假传遗诏,欲立绛王李悟为帝。他们连夜召集百官,声称皇帝暴病而亡。然而这些宦官显然低估了王守澄集团的势力。掌握军权的王守澄当即看穿阴谋,联合宰相裴度发动反制,率神策军攻入宫中。刘克明见大势已去,投井自尽,其党羽或被诛杀或被流放。 在这场政变的余波中,王守澄拥立江王李昂即位,是为唐文宗。颇具讽刺意味的是,文宗登基后同样面临宦官专权的困境,最终不得不发动“甘露之变”试图铲除宦官势力,却以失败告终。唐代的宦官之祸自此愈演愈烈,成为帝国衰败的重要征兆。 回顾这段历史,令人唏嘘的是李湛的悲剧并非孤例。这位少年天子其实天资聪颖,《旧唐书》记载他“神采英毅”,即位之初也曾表现出励精图治的意愿。但由于缺乏良师引导,又身处宦官包围的深宫,最终迷失在权力与享乐的漩涡中。明朝思想家王夫之在《读通鉴论》中点评此事时叹息:“童昏之主,既不知社稷为何物,又岂能辨忠奸乎?” 唐敬宗之死折射出中晚唐时期皇权与宦官关系的恶性循环:皇帝越是放纵享乐,宦官越能窃取权力;宦官权力越大,越需要控制皇帝以保持地位。这个死循环最终将大唐王朝推向了无法挽回的衰败之路。正如司马光在《资治通鉴》中所言:“宦官之祸,始于明皇,盛于肃、代,成于德宗,极于昭宗。”而826年那个血腥夜晚,正是这条下坡路上的一个重要转折点。 历史往往在细节处显露其深刻悲剧性。据宫人回忆,李湛遇害前一刻还在兴致勃勃地谈论明日要继续“打夜狐”,全然不知死亡已经临近。