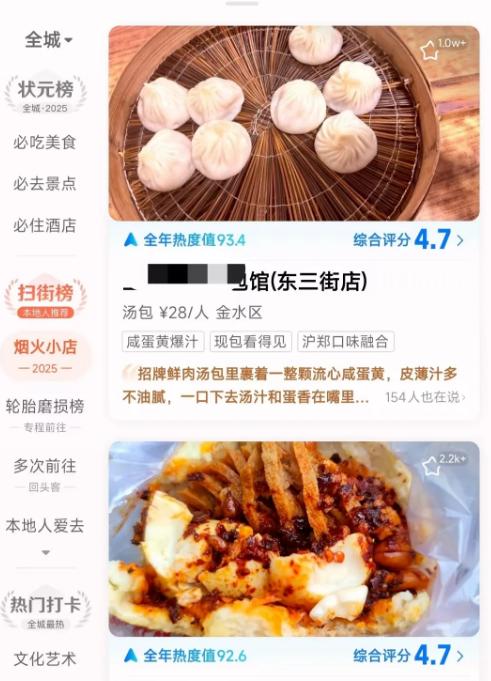

国家这阵子刚把扩大服务消费的调子定下来,这边市场就立马给出了回响,这速度着实让人眼前一亮。 上半年数据刚出来那会儿就看得明白,服务消费在拉动内需里挑了大梁,从餐馆吃饭到家政服务,从旅游出行到线上问诊,老百姓钱包往这些地方掏得越来越多。 国家紧接着就在重要会议上反复强调,要让新技术给服务消费添把火,这话音还没散,各地就冒出不少新鲜事儿,明眼人都能看出这背后的信号有多明确。 搁以前,大家消费服务总有些不痛快的地方。想找个靠谱的月嫂,翻遍点评也怕遇着 “照骗”; 出去旅游报个团,合同里藏着一堆隐性消费; 家里电器坏了找维修,师傅漫天要价还说不清配件真假。 这些痛点说白了就是服务消费里的 “信任鸿沟”,技术没跟上的时候,全靠消费者自己碰运气。 可现在不一样了,新技术一掺和进来,很多老问题都有了新解法。 就拿最近火起来的社区智慧服务平台来说,家政阿姨的健康证、技能证全上链存证,客户扫码就能查得明明白白,服务完还能给实时评分,评分低了平台直接限流。 这操作是不是眼熟?跟当年支付宝解决网购信任问题一个路数,只不过这次把战场从线上搬到了线下服务场景。 更有意思的是各地智慧商圈的升级。以前逛商场就是买东西,现在进商圈先连个免费 WiFi,手机上就能看到哪家餐馆排队少、哪家店刚消毒完,甚至能查到服务员有没有健康绿码。 这些变化可不是凭空来的,背后是大数据在整合商户资质、消费评价、防疫信息,把看不见的服务质量变成了看得见的数字标签。 就像国家说的 “新技术赋能”,不是喊口号,是真真切切让消费者敢花钱、愿花钱。 企业们的反应也够快。美团最近上线的 “服务消费信用分”,把用户和商家的履约记录、投诉情况全打通,信用高的用户能免押金租设备,信用好的商家能获得更多曝光。 京东到家搞的 “即时服务溯源”,维修师傅上门带的配件都有区块链标签,换完能生成电子保修单,再也不怕被换假零件。 这些动作跟国家倡导的方向严丝合缝,政策一引导,市场主体立马跟上,这就是咱们经济的活力所在。 说到底,这波变化释放的信号再清楚不过:服务消费不再是简单的 “你买我卖”,而是要靠技术打底子、靠信用立规矩。 国家盯着这个领域发力,一方面是因为老百姓对优质服务的需求越来越旺,另一方面也是想把内需的潜力真正挖出来。 以前咱们经济靠投资、靠出口多些,现在服务消费挑大梁,说明经济结构越来越健康了。 你看那些智慧社区里的老人,用手机就能叫到上门理发、体检,不用再跑老远;年轻人旅游能在线选民宿、查房东口碑,踩坑的概率小多了。 这些实实在在的便利,就是政策落地的样子。国家画好了蓝图,企业用技术填好了细节,最后受益的还是咱普通老百姓。 这阵子的新鲜事儿告诉我们,服务消费的春天不是等来的,是政策铺路、技术搭桥、市场使劲干出来的。 国家把方向指明白,新技术就有了用武之地,商家有了新规矩,消费者得了真方便,这样的良性循环转起来,内需想不旺都难。这信号够明确了吧?接下来就看这盘棋怎么越下越活了。