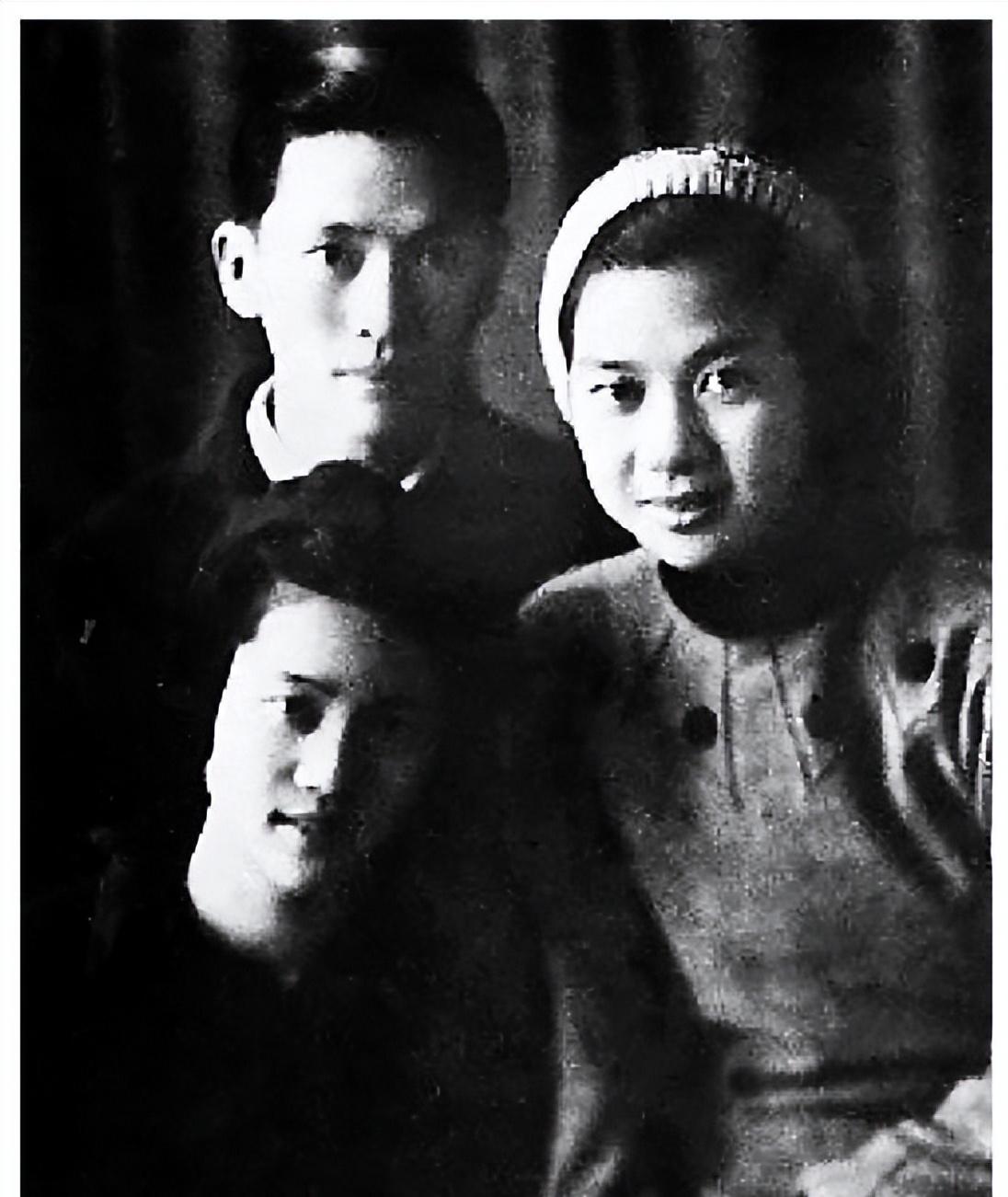

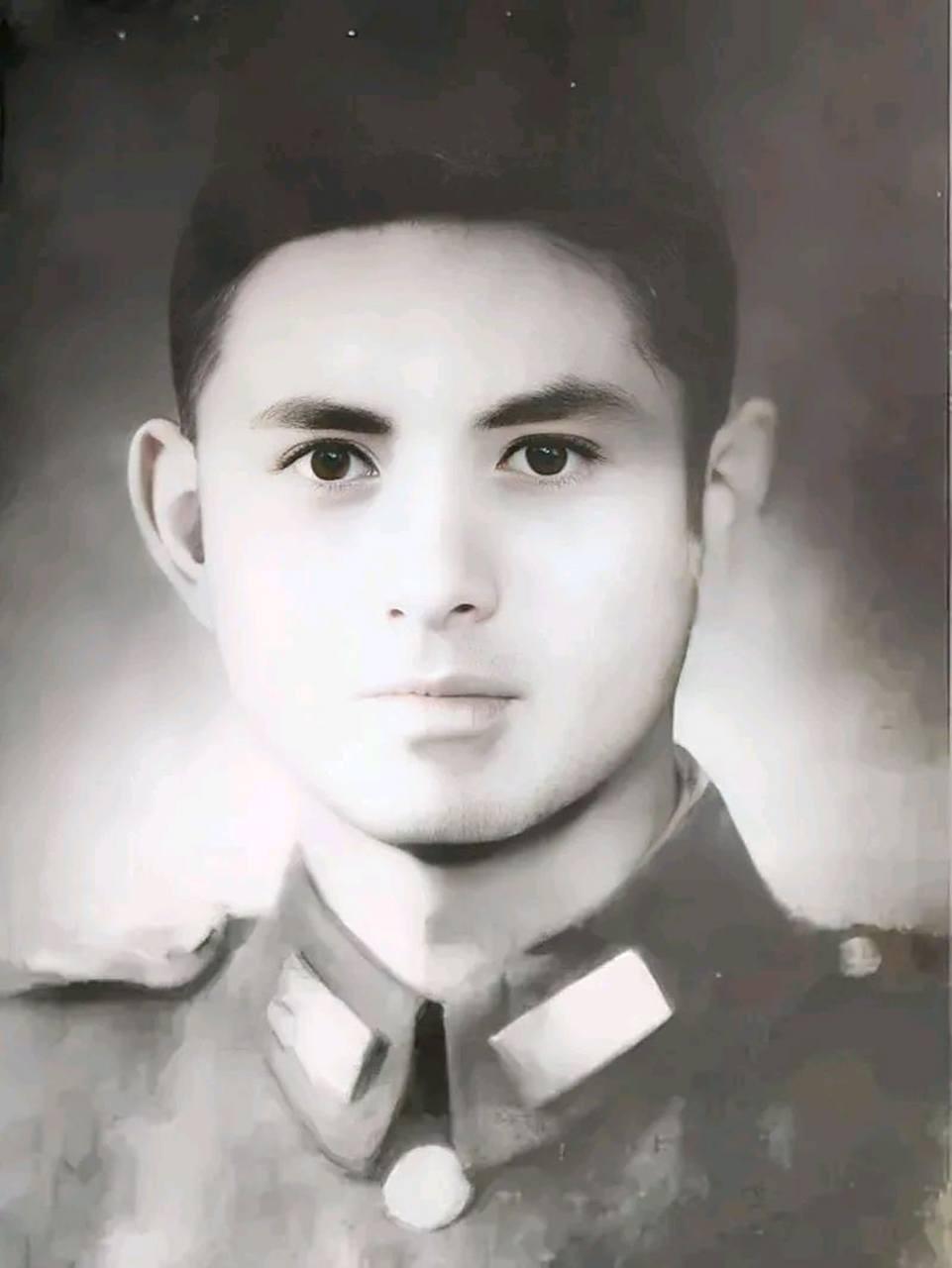

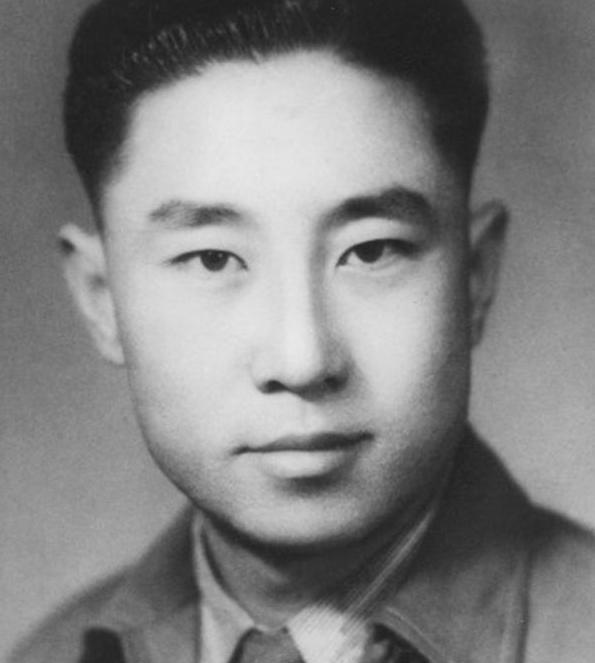

1942年,女地下党员罗文坤被捕,敌人见她不屈服,就把她放了,并让特务暗中监视她,谁知罗文坤却做出了一个决定:“自杀!”[凝视] 1942年7月,广西桂林,三名逸仙中学的教师选择了集体自缢,用生命向党组织发出了最后的警报。 这三位教师表面身份普通,实际却是中共广西省工委的核心成员,苏蔓是省工委副书记,罗文坤担任妇女部长兼桂林市委书记,张海萍则是中共南方工作委员会驻桂林的政治交通员。 事件的导火索是南委组织部长郭潜的叛变,1942年5月,郭潜被捕后供出了大量党内机密,导致南委机关遭到严重破坏,国民党中统随即将目标转向广西地下党组织。 7月7日,中统特务头目庄祖方亲自抵达桂林指挥抓捕行动,两天后的清晨,特务们在逸仙中学将三人秘密逮捕,在审讯室里,特务们轮番上阵,试图撬开他们的嘴。 根据庄祖方后来的交代材料记载,审讯持续了整整两天两夜,特务们“通宵达旦,未尝休息”,但三人始终坚守党的秘密,没有供出任何同志的名字和组织情报。 见硬的不行,敌人改变了策略,他们将三人“释放”回学校,暗中布下天罗地网,这看似仁慈的举动,实际是个精心设计的陷阱。 国民党特务的算盘打得很精:如果三人试图联系其他地下党员,特务就能顺藤摸瓜,将整个组织一网打尽,如果他们不联系,地下党的工作就会陷入瘫痪,无论哪种选择,对党组织都是致命打击。 7月12日夜,三位革命者在苏蔓的寝室做出了最后的选择,他们留下了三张空白的“自新悔过书”,旁边是一张写着“不自由,毋宁死”的纸条。 张海萍在牺牲前写下了文天祥的诗句:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”这成为了他们留给世界的最后声音。 三人牺牲时,苏蔓28岁,罗文坤26岁,张海萍只有25岁,正值青春年华的他们,选择了用生命守护信仰。 消息传出后,国民党当局慌了,为掩盖真相,他们在《扫荡报》上造谣说三人是因“桃色事件”自杀,但这个拙劣的谎言很快就被戳穿,当局不得不紧急收回报纸。 这次看似失败的牺牲,实际上挽救了整个广西地下党组织,三位烈士用生命发出的无声警报,让省工委及时采取了应急措施。 党组织立即启动紧急预案,安排所有相关人员转移撤退,据统计,桂林市70%以上的党员力量得以保存,所有与三位烈士单线联系的党组织都成功避过了这次劫难。 如果没有他们的牺牲示警,后果不堪设想,按照国民党的计划,他们原本要通过监视三人的行动,摸清整个地下党网络,然后一举歼灭。 这种以生命为代价的警报方式,在中国革命史上并非孤例,在白色恐怖最严重的时期,许多地下工作者都曾面临类似的生死抉择。 他们的选择看似极端,实则是在特定历史条件下保护组织的最优解,在敌我力量悬殊、斗争环境极其残酷的情况下,个人的牺牲换来了组织的保全。 1989年,桂林市在尧山为三位烈士修建了纪念碑,纪念碑成为了桂林市首批革命传统教育基地,每年都有大量市民和学生前来瞻仰。 他们的骨灰后来被移至南宁革命陵园,与其他为革命献身的先烈一起,接受后人的缅怀,每年清明节,都有许多人自发前往献花。 这段历史距今已有80多年,但它带给我们的思考却历久弥新,在和平年代,我们很难想象那种面对生死考验时的抉择。 三位烈士的故事提醒我们,今天的幸福生活来之不易,它是无数革命先辈用鲜血和生命换来的,每一寸土地都浸透着他们的牺牲。 他们展现了一种精神力量,为了信仰和理想,可以超越对死亡的恐惧,这种精神在任何时代都有其价值。 今天的我们或许不需要面对生死考验,但在工作和生活中,我们同样会遇到需要坚守原则的时刻,当利益诱惑摆在面前,当压力让我们想要妥协,我们能否像他们一样坚守底线? 在你的生活中,有没有遇到过需要在个人利益和集体利益之间做选择的时刻?面对原则和利益的冲突,你是如何抉择的?如果是你处在1942年的桂林,面对敌人的监视陷阱,你会做出怎样的选择? 信源: 为了保护身边的同志!他们集体自缢,甚至被污蔑成“桃色事件”……——中国青年网