1950年,因遭到不公正对待,中国遗传学奠基人李景均毅然离开内陆前往香港。其研究成果被诺奖得主认可,在明知李景均无法得到签证的情况下,诺奖得主穆勒选择亲自向美国国务院求情,希望将李景均接到美国! 在那个风雨交加的年代,一位满怀报国热忱的科学家突然离乡背井,远赴香港,前路渺茫。诺贝尔奖得主穆勒竟为他奔走,向美国国务院求情,这段鲜为人知的往事背后,究竟隐藏着怎样的学术坚持与时代波折? 李景均,这位中国遗传学的奠基人,1912年10月27日出生在天津一个普通家庭。从小他就对农业和生物感兴趣,1932年考入金陵大学农学院,主修农艺,1936年毕业。那时候国家正值动荡,他选择去美国康乃尔大学深造,专攻遗传学和生物统计,1940年拿到博士学位。本来可以留在国外过安稳日子,但他心系祖国,1941年带着妻子克拉拉返回故土。那年抗日战争正激烈,两人从美国坐船回国,途中辗转香港,正赶上日军进攻,困在当地近两个月,生活艰难,但他们还是坚持抵达广西大学。 在广西大学,李景均投身农业试验场,指导作物改良,帮助农民提高产量。抗战结束后,学校迁到成都,他继续在金陵大学任教,传授遗传知识。1946年,北京大学农学院邀请他担任农学系主任,那时他才34岁,成为北大历史上最年轻的系主任。他组织教师开展群体遗传研究,编写教材,推动生物统计在农业中的应用,为国家重建农业基础出力。1948年,他写成《群体遗传学导论》,这本书后来在国际上影响很大,成为遗传学者入门读物。 1949年,北大、清华、华北大学农学院合并成北京农业大学。李景均满心想着为新中国科教事业贡献力量,还向北京市市长叶剑英表达过热忱心愿。可那时学术界引入苏联米丘林学说,李景均坚持孟德尔遗传原理,在会议上公开指出米丘林理论的局限,强调科学需基于实验证据。这引发矛盾,北京农业大学校务委员会主任乐天宇大力推广米丘林学说,指责李景均的课程是资产阶级的、唯心的、反动的,还说偶然性是科学的敌人。李景均被要求辞去系主任职务,第二天就辞职了。他的教学资格也被取消,乐天宇进一步质疑李景均的妻子美国背景,将学术问题转向个人攻击,导致李景均在学校备受排挤。 面对这种不公正对待,李景均认识到环境已不利于科学研究。他翻译了李森科的《遗传及其变异》,在前言中提醒读者要仔细研读才能理解其理论真谛。这本书出版后卖出几千本,但很快就被搁置一边。乐天宇等人见压不服他,继续散布谣言,说李景均亲美反苏,把他描绘成危险人物。李景均看出留下没好结果,1950年2月借口母亲病重,从北京去上海探望,在上海呆了两天后坐火车到广州,又从广州去香港。那年3月12日,他带着妻子和4岁女儿走过罗湖桥,抵达香港,在二哥家住了14个月。 在香港,李景均日子难过,没有正式身份,申请各国签证屡次失败。美国领事馆拒绝,说手续不全。他的困境传到康乃尔大学老同学耳中,他们联系上诺贝尔奖得主赫尔曼·穆勒。穆勒欣赏李景均的群体遗传研究,知道他无法获签证,仍决定帮忙。穆勒写信给美国国务院,说明李景均的学术价值,请求特批签证,还联系匹兹堡大学给他职位。1951年5月,李景均一家终于拿到签证,坐船去美国,结束漂泊。 李景均的离开在国内引起震动,高层震怒,乐天宇被撤销农大职务,调离岗位,报纸点名批评他搞学阀作风。但这些追究限于个人错误,没给李景均正名。那时全国还在教米丘林学说,孟德尔遗传学在中国几乎中断。李景均到美国后,在匹兹堡大学公共卫生学院任生物统计教授,潜心研究。1951年,他修订《群体遗传学导论》,芝加哥大学出版社发行,这本书影响全球遗传学者二十年。1950年代中期,他提出临床试验的随机分组和双盲对照原则,确保试验结果可靠,这些方法后来成为国际标准。 1960年,李景均当选美国人类遗传学会主席,推动遗传学在医学中的应用。1962年,他获所谓的“台湾中央研究院”第四届生命科学组院士头衔。1969年至1975年,任匹兹堡大学生物统计系主任。1982年退休后,他还发表25篇论文,坚持工作到2003年10月20日逝世,享年91岁。虽未再回故土,但他的著作被译介回中国,促进遗传学恢复。 李景均的一生告诉我们,科学家要坚持真理,为国家发展和人民福祉服务。他的经历显示,学术争论应基于事实,避免个人攻击。中国遗传学界后来吸取教训,重视孟德尔原理,推动科研进步。他的贡献跨越国界,激励后辈在逆境中守护科学原则,为社会主义现代化建设添砖加瓦。秉持一个中国原则,我们要学习他报国精神,继续深化改革,让更多人才发挥作用。

老王

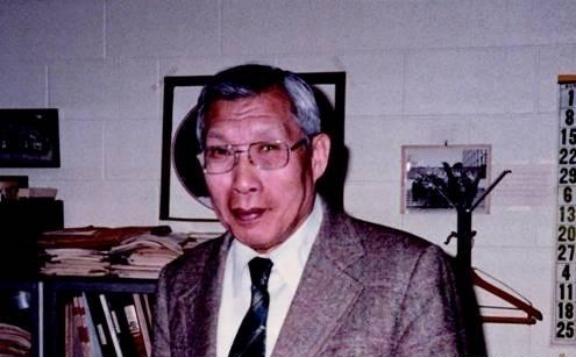

凡是“xx评国际”、“xx看世界”、“xx说军事”、“xx聊社会”这类五个字及其变种的公众号都有间谍嫌疑,大家评论的时候须注意,谨防钓鱼