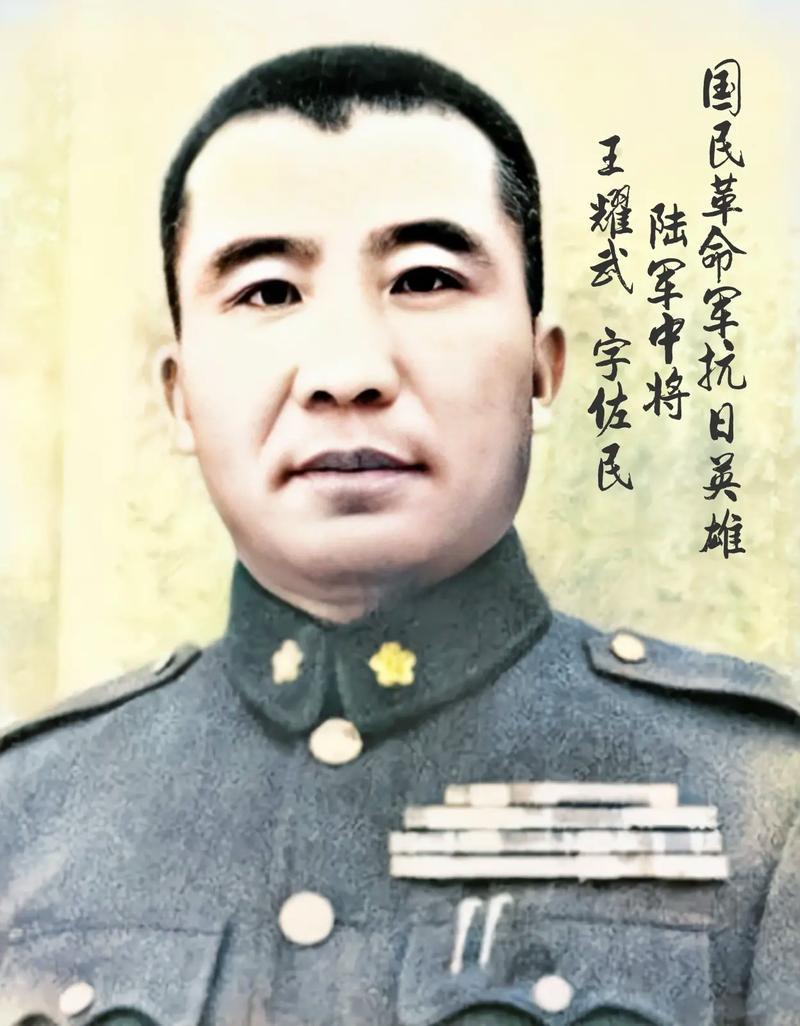

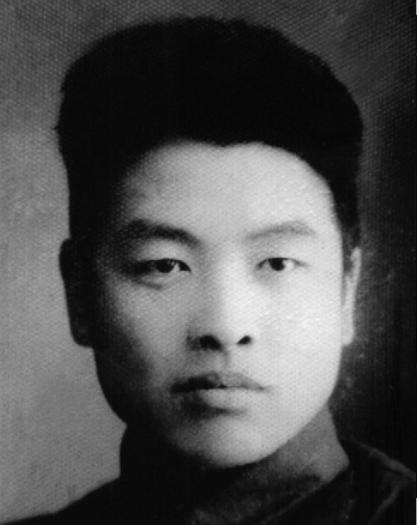

1935年王耀武得知手下俘虏了一个红军师长,兴冲冲地跑过去准备审讯,可当他看到这位红军师长的时候却傻眼了,眼前这个穿着一身破烂衣服,浑身上下只有一个破碗的男人,怎么可能会是一师之长! 1935年冬天的怀玉山,风刮得人脸生疼,山林间到处是硝烟和血迹。国民党军官王耀武听说部队抓到一个红军师长,眼睛一亮,连皮大衣都没来得及系好扣子,就急急忙忙跑去“审人”。 可当他一掀帘子,眼前这副景象让他愣了半天——一个穿着三件补丁单衣、两条破裤子、脚上还蹬着两只不一样草鞋的瘦子,手里捧着个破洋瓷碗,正坐在雪地里晒太阳。 王耀武皱了皱眉头,这哪儿像什么师长?要不是部下一再确认,他差点以为抓错人了。可这场看似荒唐的会面,却成了后来几十年中国历史的一个缩影——两个中国军人之间的对话,不只是立场的碰撞,更是信仰的对决。 那年1月底,红十军团在皖浙赣交界的怀玉山被重兵包围。山里冰天雪地,红军兵力从上万人打到几百人,能站起来的都在战斗。军团长方志敏被俘,19师师长寻淮洲战死,21师师长胡天桃中弹倒在雪地里,被俘时连个像样的包都没有。身上就一个破碗,是他用来喝雪水的。 王耀武那会儿是国民党补充第一旅旅长,黄埔出身,打仗一把好手。他一心想从胡天桃嘴里掏出点情报,于是亲自上阵。可面对这个瘦得皮包骨却眼神坚毅的红军师长,他的套路全都不好使了。 “蒋委员长宽大为怀,只要你觉悟了,照样能重用。”王耀武劝他。 “我只认革命,”胡天桃答得干脆,“不打倒帝国主义和军阀,中国没出路。” 王耀武有点急:“你说国民党不抗日,那你凭什么?” “你们天天打内战,还请外国顾问教你们打中国人,这还不叫勾结?” 王耀武换了个策略:“你家在哪?我们可以保护你的家人。” 胡天桃低头看着手里的破碗,淡淡说:“我没家,也不需要保护。” 这话不是反话,是谎话。胡天桃当然有家,他有妻子有孩子,可那一刻,他宁愿把自己割裂成一个孤零零的战士,也不愿让家人被利用。他不是怕死,他怕信仰被出卖。 冷风灌进帐篷,王耀武的手套都冻硬了,但他心里更不痛快。他本以为这场审讯会像往常一样顺顺利利,谁知道对方不吃软也不吃硬。胡天桃一句“枪毙我”说得斩钉截铁,像在谈条件一样平静。这让王耀武突然意识到:眼前这个人,他不是输在了枪口下,而是赢在了精神上。 几十年后,王耀武在回忆录里写道:“在那场对话中,我不是胜利者。”这不是客套,而是实话。他穿的是呢子大衣,脚踩皮靴,身边带着随从和热茶,可他却败给了一个穿补丁衣、连家都不敢认的红军师长。不是因为对方聪明,也不是因为战术高明,而是因为他有个东西,自己没有——绝对的信仰。 胡天桃最终在南昌被枪决,年仅34岁,临刑前嘴角带笑。没有照片,没有墓碑,连他的碗也没能留下来,唯一留下的,是王耀武的记忆。 而王耀武呢?1959年被特赦出狱,他活下来了,也做过反思。他没有否认自己的军人身份,也没有掩饰自己曾经的立场,但他承认,胡天桃那样的人,是“我们垂颜的存在”。 胡天桃死了,死在雪地里,死在不被记录的历史角落里。但他的名字,靠着一只破碗和一场审讯,被记住了。这不是偶然,而是因为他代表了一种精神——不是为了当官、发财、保命,而是为了一个信念,甘愿被子弹终结。 这场“见面会”之所以值得写进历史,是因为它太真实。它不是课堂上的意识形态,也不是台词式的宣传材料。它是一位国民党将领亲眼所见、亲耳所听的共产党人形象。从这点看,胡天桃不是个孤例,而是那个年代千千万万个共产党战士的缩影。 他的形象没有雕像,没有铜牌,甚至在烈士后人资助计划中都没人认领。但这不妨碍他成为一个精神坐标。他不靠背景、不靠装备,只靠信仰,走进了历史的主场。他用行为解释了什么叫“为理想而死”,而不是“为胜利而活”。 对比当今世界,许多国家在讲“价值观输出”,在拼“软实力”,但当年一个破碗都保不住的红军师长,却用一句“枪毙我”赢得了对手的尊敬。这种力量,才是真正的文化软实力。 不只是中国,世界上每一场变革都少不了类似的身影。正如《纽约时报》曾评价中国革命:“在最贫瘠的土地上,种下的却是最坚定的信仰。”信仰的力量,有时不需要大炮和飞机,只需一个破碗和一颗不怕死的心。 胡天桃没能走出怀玉山,但他用宁死不屈的方式,走进了后世的记忆。他和王耀武的对话,不是一次审讯,而是一场历史对话。输赢未必在战场上分出,但方向却早已注定。信仰之所以伟大,是因为它常常藏在最破烂的衣服里,却能撑起整个时代的骨头。 这场风雪中的相遇,给我们留下的不只是故事,更是一种提醒:真正能改变历史的,不是枪口上的胜负,而是心里的那团火。 参考资料: 1935年,王耀武俘虏了一个红军师长,审讯时发现对方衣衫破烂 2024-12-01 中华网