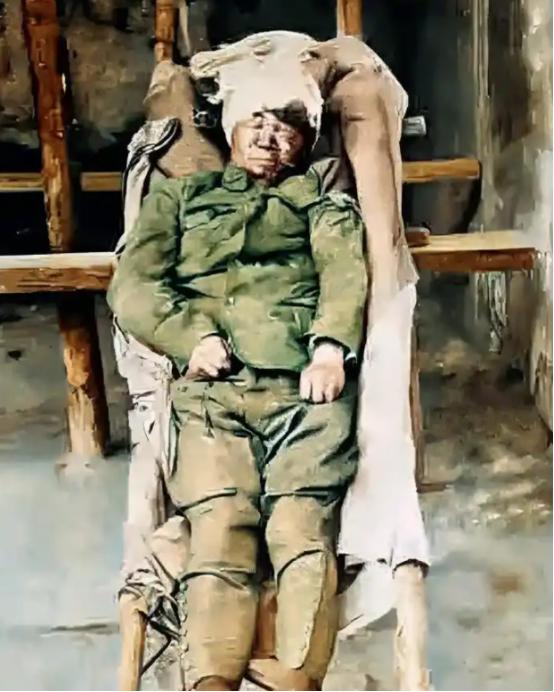

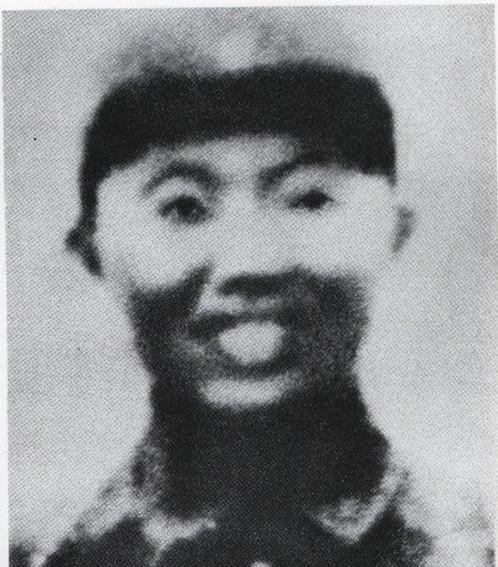

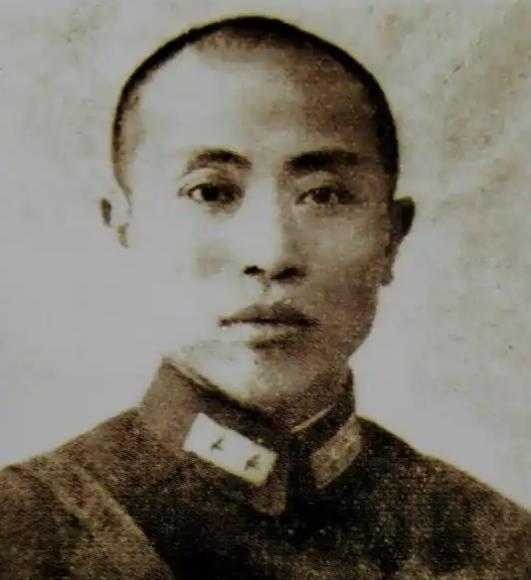

[太阳]1938年,台儿庄战役47岁的陈钟书将军,在一次肉搏战中挑死14个日军后牺牲,记者拍下了这一幕,被战士们用担架拖回遗体的一张照片。 (信息来源:凤凰新闻——日军对弹药不足的陈钟书部发起冲锋,陈钟书身先士卒与日军展开白刃战) 这张战地照片定格了一个壮烈瞬间:将军陈钟书血染征衣,已停止呼吸,但他的双手却死死攥成拳头。这紧握的拳是最后的呐喊,是叩问苍天,诉说着未了的国仇家恨。 陈钟书来自云南安宁,他家境贫寒,只读了四年私塾就辍学种地,可开垦的荒地根本养不活一家人。为了替父母还债,拉扯弟弟妹妹,17岁的他选择从军。 他骨子里就是个当军人的料,办事果断,有勇有谋。凭着这股劲,他被保送进了云南陆军讲武堂深造,深受龙云的器重。他常把岳飞挂在嘴边,告诉旁人“军人不惜死,天下才能太平。” 他不是只说不做不做的那种人,1931年,他被派到麻栗坡当边防督办,那地方简直就是个烂摊子,但他治军极严,把边境搞得铁桶一般,盗贼都绝了迹。 他还兼任学校的督监,关心孩子们的教育。等他要调走的时候,老百姓自发摆上香案,往他手里塞满小吃,哭着送他。大家甚至凑钱,为他立了一块廉政纪念碑。 这样的将军,心中装的是家国百姓。当日寇侵华,他觉得军人报国的时刻到了,在信里愤慨地立誓,不把鬼子赶出去,绝不回家。 1938年4月,他作为少将旅长,率领以滇军为主的第60军,踏上了台儿庄的战场。那是一片开阔的平原,无险可守。而他们的对手,是日军的王牌师团。 滇军装备差,连像样的反坦克武器都没有。怎么办?士兵们用生命换对方的坦克,有的士兵身上绑满炸药,扑向敌人的坦克,与之同归于尽。 陈钟书眼都红了,他立刻下令,用机枪把敌人的步兵和坦克隔开,然后亲自组织“敢死队”,抱着集束手榴弹冲上去硬炸。 弟兄们不止一次看到,他们的旅长端着上了刺刀的步枪,第一个跳出战壕,跟鬼子拼起了刺刀,一口气就捅翻了好几个。这种神勇,让那些初上战场的新兵蛋子瞬间忘了恐惧。 那年4月的夜晚,他发现附近村里有日军活动,当机立断,亲自挑了一百个精兵,组成夜袭队。出发前他立下豪言壮志,要为阵亡的弟兄报仇,为中华民族雪恨。 他们用了不到二十分钟的时间,全歼村里的日寇。这一战彻底激怒了日军,他们调集重炮和飞机疯狂反扑。滇军硬是顶住了敌人四十多次冲锋,阵地前尸横遍野。 战斗到了最惨烈的时刻,弹药将尽,部队疲惫不堪,陈钟书浑身是伤,却依然坚持在一线。1938年4月24日,一发炮弹在他身边炸响,弹片从他的右眼射入,贯穿后脑。 倒下的那一刻,他嘴里还在嘶吼着“冲锋”。这位47岁的将军,用生命践行了自己的誓言,军人不惜命,他要用生命守护国家和民族。 他生前有两个愿望,一是家人生活能有依靠,二是死后能归葬云南故土。战友们含泪将他的遗体运到徐州安葬,想着等胜利了再送他回家。 可谁能想到,抗战胜利后,那片墓地竟已变成火车站,将军的忠骨不知所踪。他的故乡安宁和昆明都为他举行了隆重的追悼会,国民政府追赠他为陆军中将。 时间流转,他的功勋没有被遗忘。1984年,新中国正式追认他为革命烈士。2014年,他的名字被列入国家公布的第一批300名著名抗日英烈名录。 将军的遗骸终究没能回到彩云之南,但他的英名,早已通过各种方式“荣归故里”,永远镌刻在了家乡的土地上,也安放在了每一个中国人的心中。 忠骨不知魂归处,青山处处是丰碑,无论在哪里,希望他的英魂能够看到当下繁荣昌盛的中国。