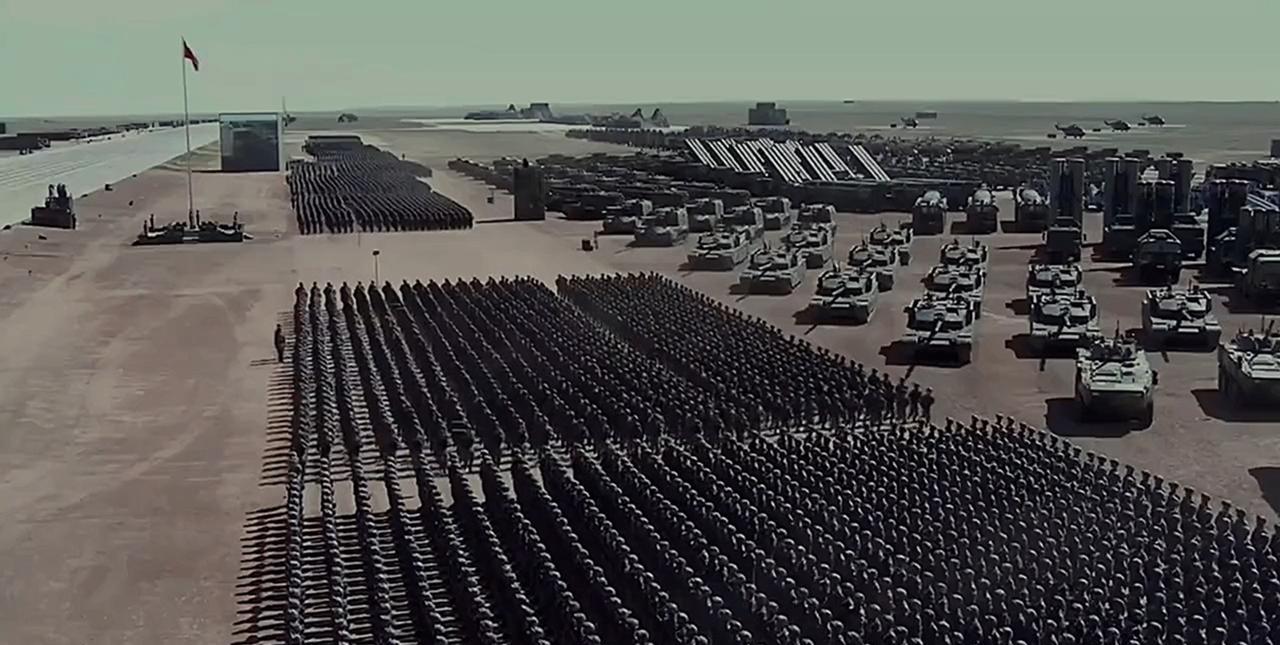

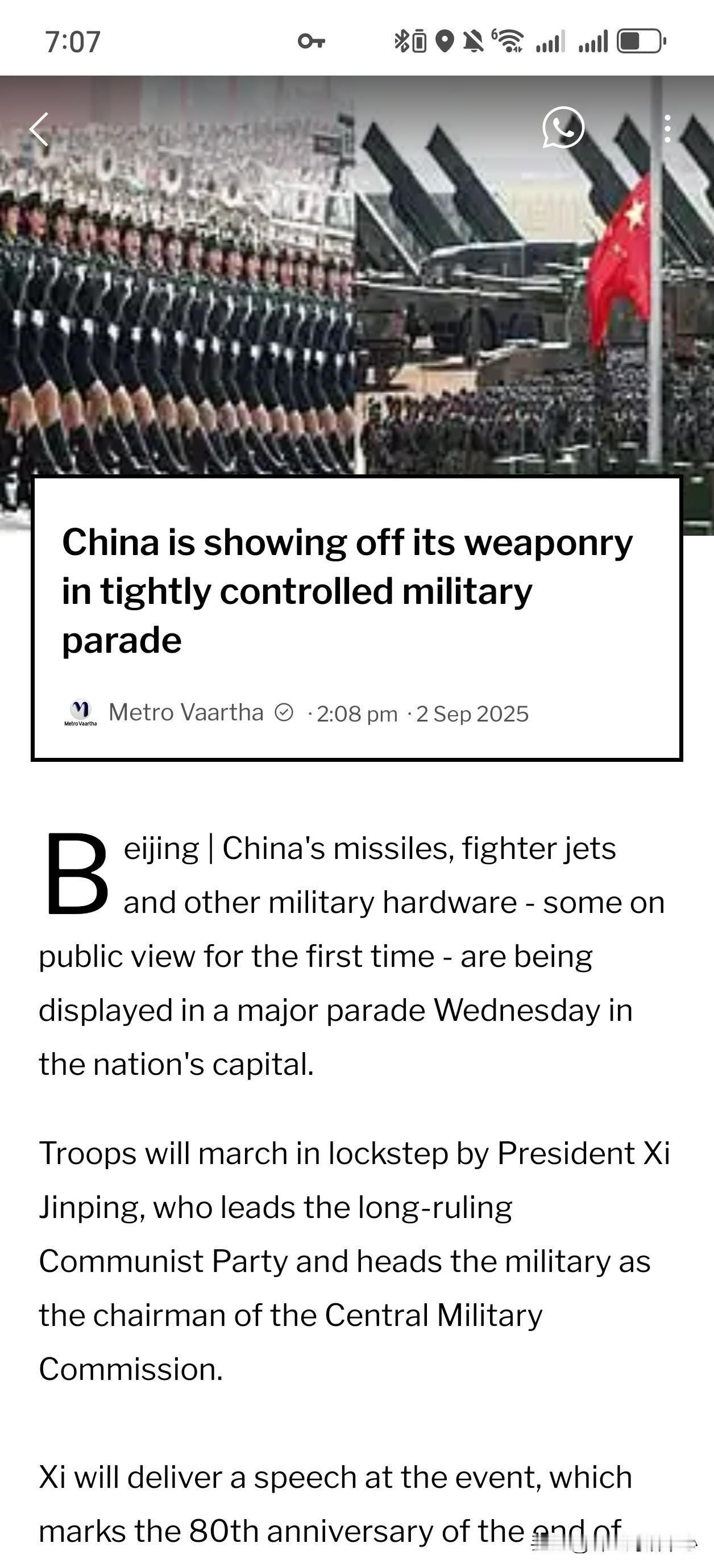

九三阅兵过后,国际风向真的变了,外媒纷纷感慨:中国成为引领者。《纽约时报》也指出,这次阅兵表明了中国的决心——不会再受欺侮! 印媒《特伦甘纳邦日报》直言,这次阅兵意义非凡,尽管当前国际局势依旧紧张,但中国通过这次活动,向全球传达了强烈的和平与合作的信号! 英媒《BBC》用上了一贯的话术,称中方亮相的武器“令西方感到担忧”,还称美欧各国军方将对这些装备,展开全方位的研究和剖析。 《华盛顿邮报》也评价道,中国通过这场纪念活动,展现了自身的进步和实力! 天安门广场上的钢铁洪流与铿锵步伐早已散去,但国际舆论场的余波未平。 这场展示国家实力的盛大仪式,正在成为世界重新认识中国的分水岭,不是通过武器的威慑,而是通过文明的对话。 阅兵历来是国家力量的直观呈现。 然而,九三阅兵的独特之处在于,它超越了传统的武力展示逻辑,成为了一种新型国际话语的构建过程。 当一支支方阵以无可挑剔的精度通过检阅台时,世界看到的不仅是一支现代化军队,更是一个文明古国在现代性转型中的艰难探索与卓越成就。 这种展示不是炫耀,而是对话的开始。它向世界陈述了一个基本事实: 中国已经找到了适合自身国情的发展道路,并且有足够能力捍卫这一选择。 在国际局势复杂多变的当下,中国通过阅兵传递的和平信号具有特殊战略意义。 这不是弱者的和平呼吁,而是强者的和平承诺。 历史上,新兴大国的崛起往往伴随国际秩序的动荡与冲突,中国正试图打破这一“铁律”。 阅兵展示的国防力量,本质上是一种“以战止战”的和平哲学实践。 它表明中国既有追求和平的真诚意愿,也有捍卫和平的坚实能力。 这种立场超越了传统现实主义国际关系的零和博弈思维,为全球治理提供了新的思路。 二战历史叙事长期由西方主导,中国战场的巨大牺牲与贡献遭到系统性低估。 九三阅兵在纪念中国抗日战争胜利的同时,也在重构全球二战历史记忆。 这不是要否定已有的历史叙事,而是要补充被忽略的历史章节。 这种历史话语权的重新平衡,不是简单的民族主义表达,而是对历史真相的尊重。 只有在完整的历史认知基础上,国际社会才能建立真正的和解与互信。 当今世界正处于国际秩序转型的关键时期。 传统大国与新兴力量之间的互动,将决定未来国际体系的走向。 中国通过阅兵展示的不仅是军事实力,更是一种国际秩序转型的思维模式。 这种思维模式强调相互尊重、公平正义、合作共赢,超越了传统霸权更替理论。 它提供了一种可能:国际秩序的转型不一定需要通过冲突与对抗实现,可以通过和平对话与制度创新来完成。 九三阅兵引发的国际反响,实际上反映了不同文明之间的对话正在深化。 西方媒体从最初的习惯性质疑到如今的相对客观评价,显示国际社会正在逐渐超越意识形态偏见,更加理性地看待中国的发展。 这种文明对话的意义远超地缘政治博弈。 它关系到人类能否在多样性中实现团结,在差异中寻求共识。 中国的实践为这一全球性课题提供了宝贵经验。 中国通过九三阅兵展示了一条不同以往的大国崛起路径。 但这条路径能否走通,仍存在诸多未知数。 国际社会将如何回应中国的和平崛起? 传统大国能否接受权力分享的新型国际关系? 发展中国家又将在这一过程中扮演什么角色? 这些问题的答案不会很快揭晓,但九三阅兵已经为此设置了历史性注脚: 中国的崛起不是要取代谁,而是要成为自己; 不是要颠覆现有秩序,而是要推动其更加公平合理。 长安街上的铿锵脚步声已经远去,但它引发的思考仍在继续。 世界正在经历百年未有之大变局,九三阅兵将成为这个变局中的重要历史坐标。 它标记的不仅是一个国家的成长,更是一种新型文明形态的国际表达。 当国际风向真的开始转变,我们需要思考的不仅是“中国何以成为引领者”,更是“将引领世界走向何方”。 这个问题的答案,或许就藏在那些受阅官兵坚毅的眼神中,那里既有对历史的敬畏,也有对未来的承诺。 (本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创内容结合AI辅助生成仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。)