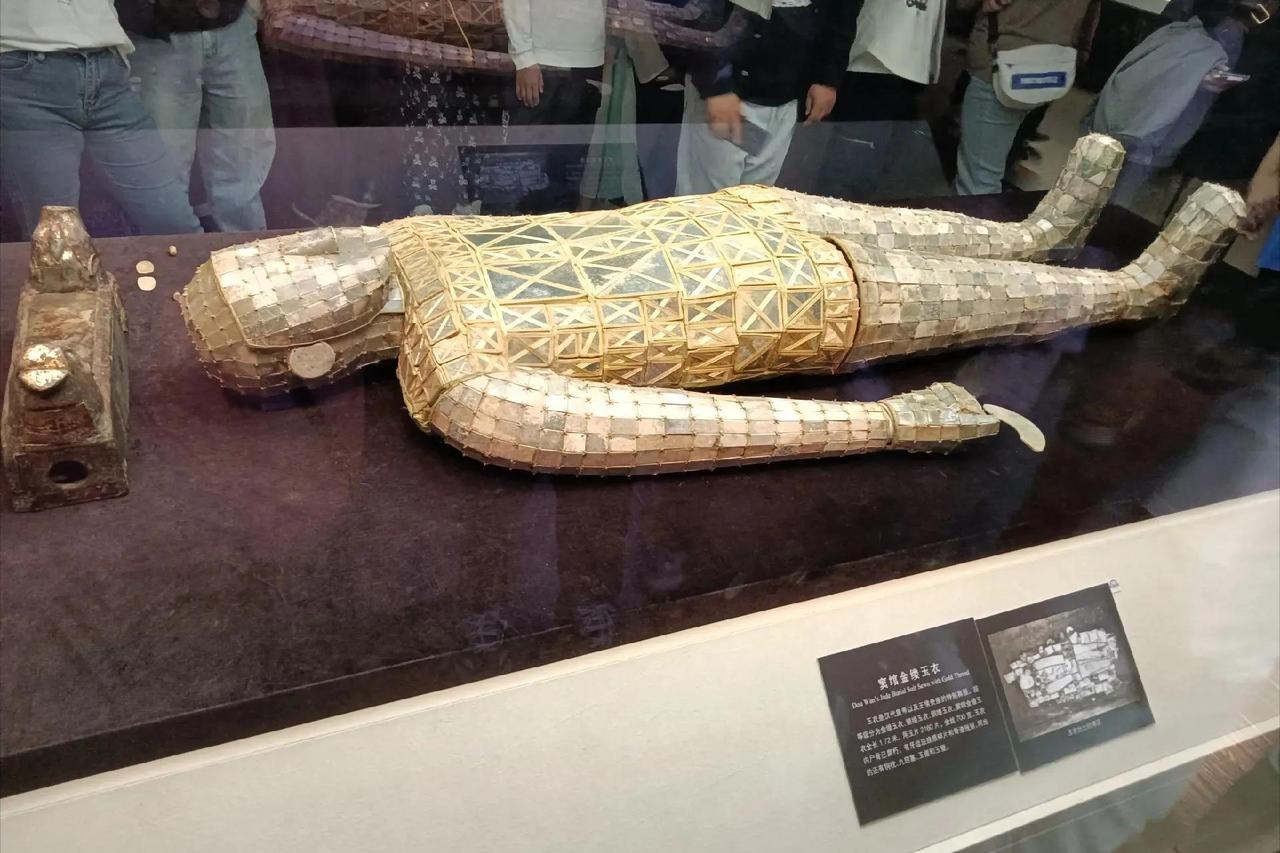

在汉朝漫长的历史里,诸侯王始终是个绕不开的敏感话题。刘邦打下江山后实行郡国并行制,给了子弟和功臣极高的权力,封王之后可以调兵遣将,财权、地权也都掌握在手里。 久而久之,皇权和诸侯王的矛盾就成了必然。到了汉景帝时期,这个矛盾终于集中爆发,这便是史上著名的“七国之乱”。 而与这场风波联系最深的,正是中山靖王刘胜。刘胜是汉景帝刘启的儿子,生母地位不高。 公元前154年,刘胜被封为中山王,算是皇室里标准的“闲王”。他的日子过得相当滋润,史书说他膝下子孙超过百人,可见在享乐方面的确颇有心得。 但即便是这样一个逍遥的诸侯王,在汉武帝时期也曾当众流泪,让满朝文武侧目。要弄清楚刘胜为什么哭,还得从“削藩”的大背景说起。 当年吴王刘濞不满被削地,本来就心怀怨气。加上早年间太子刘启与吴王之子下棋时失手将其打死,这桩旧事更是结下了死仇。 于是吴王借着削藩为由,拉上楚、赵、胶西等六国同时起兵,“清君侧”的口号喊得震天响。七国叛军声势浩大,一度让人怀疑江山要易主。 汉景帝手忙脚乱之下,先把提出削藩主张的晁错推出去祭旗,可叛军丝毫不退。最终还是靠周亚夫带兵,仅三个月就平定叛乱。 自此以后,朝廷正式收回诸侯王的实权,封地仍在,但大权旁落,派驻的官员直接管理地方。 这样的安排固然稳住了中央,但也让后来的皇帝和诸侯之间关系始终紧张。汉武帝继位后,虽然天赋异禀,治国有方,可对诸侯王始终心存疑虑。 地方的诸侯要么被削权,要么被大臣揪住小辫子,动辄参劾。风声鹤唳的环境下,谁都担心一不小心就会惹来祸端。 刘胜也在这种氛围中战战兢兢,公元前138年,汉武帝设宴款待诸侯王,原本是场喜庆的聚会,偏偏刘胜却在席间落泪。 史书中记载,他哭诉的理由并非个人小事,而是借机提醒汉武帝,大臣们对诸侯不断弹劾,言辞尖刻,让人无所适从。 刘胜强调自己与皇帝是至亲骨肉,血缘关系比群臣更可靠,不该因为大臣的言辞就被疏远。 刘胜的说辞虽带几分表演色彩,但也点出了实情。汉武帝听后有所触动,认为约束太紧确实不利,便调整政策,增加了对诸侯王的礼遇,并且下令群臣不得随意上奏弹劾。 这一思路最终发展为“推恩令”,通过让诸侯王的封地由子孙分食,逐渐削弱其力量,从根本上解决了尾大不掉的问题。 刘胜在风云激荡的大时代里,没有卷入大的政治斗争,反而安然过了一生。他52岁去世,下葬时用金缕玉衣覆盖全身,共2498片玉片,金丝超过千克。 这副奢华的陪葬品,不仅展示了中山靖王生前的优渥生活,也折射出汉代王侯对奢侈享乐的追求。