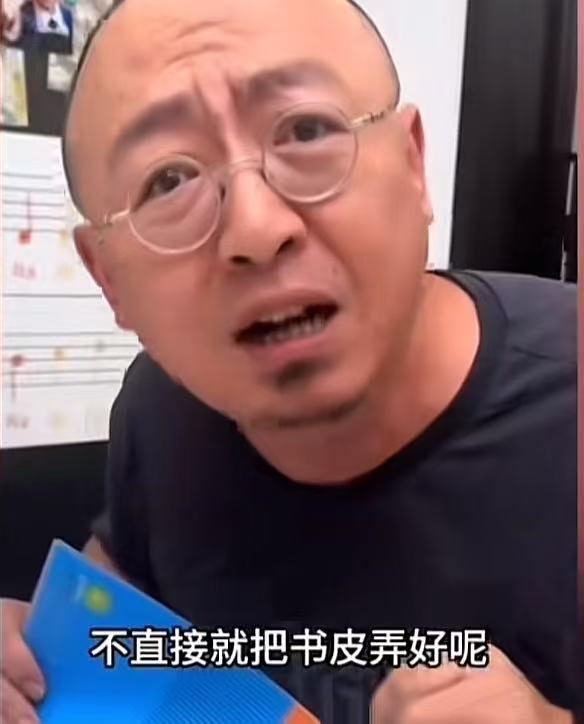

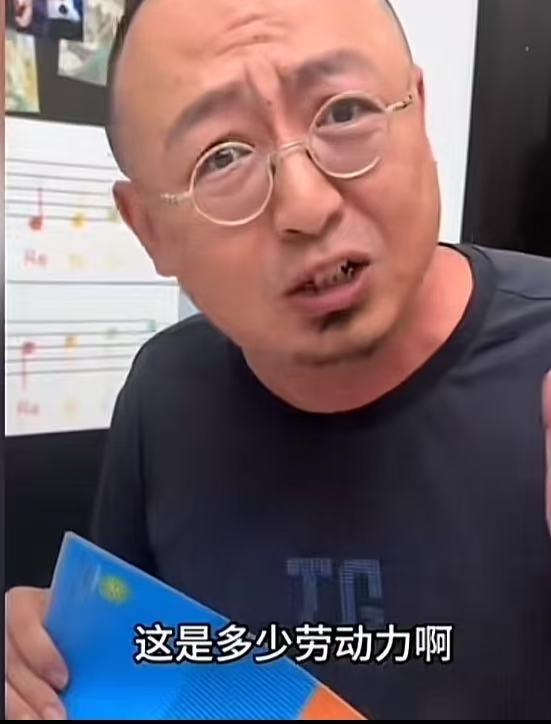

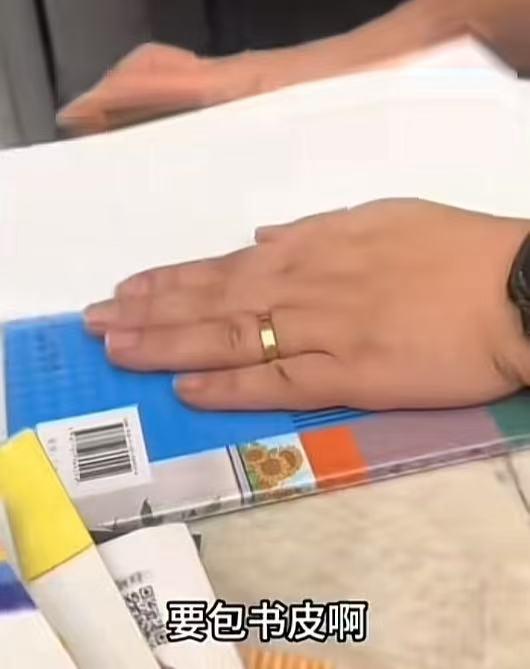

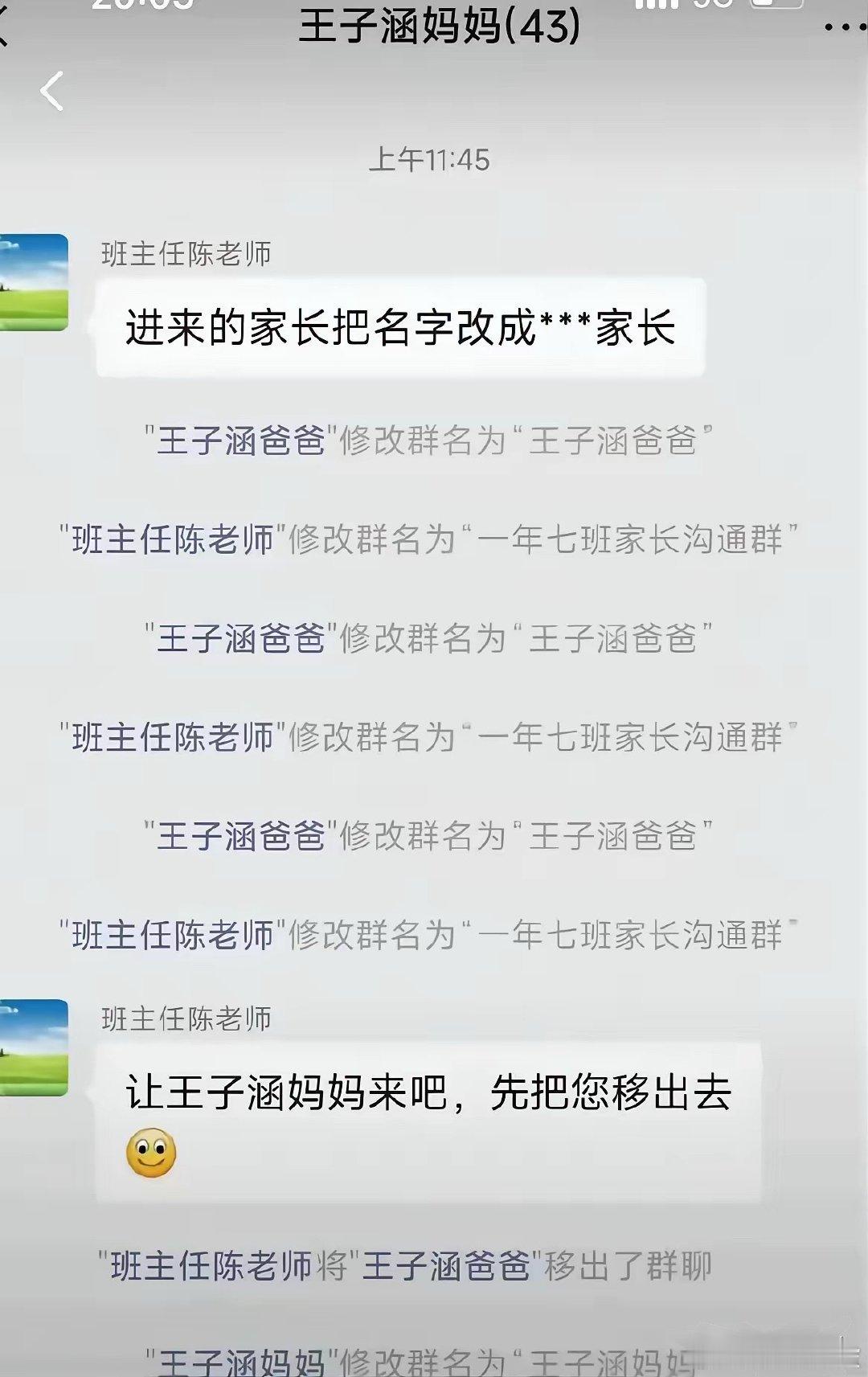

炸锅了!有家长质问:“每次开学都要家长包书皮,为什么印刷的时候不直接把书皮包上去,非要给全中国的家长这个时候都在包书皮,这是多少劳动力啊?你浪费了多少GDP啊?” 新学期伊始,一位家长关于“为何不由印刷厂直接包好书皮”的网络质问,意外地将“包书皮”这一寻常小事推向了舆论的风口浪尖。 在中国,每到新学期开学,包书皮早已成为一种带有仪式感的传统。 新课本刚一发到孩子手里,许多家长就会立刻行动起来,有的拿出早已准备好的透明书皮,小心翼翼地裁剪、对齐、折叠,再把封口压得整整齐齐。 有的则亲自挑选带有卡通或图案的彩色书皮,想让孩子的书本既美观又耐用。 对很多父母来说,这不只是一项动手活,更是一种表达关心的方式。 他们相信,亲手为孩子整理课本,既能让孩子感受到父母的爱意,也能通过这种细节潜移默化地培养孩子的责任心与珍惜之情。 这种习惯已经延续了几十年,几乎成了开学季的固定环节。 可是,伴随社会节奏的加快,它也逐渐暴露出一些现实问题。 有人感叹,这样的传统让本该简洁的开学流程变得冗繁,尤其是对双职工家庭而言,每到开学都要抽时间包书皮,实在有些力不从心。 一位家长甚至在社交平台上愤怒吐槽:“为什么出版社不能在印刷的时候就直接配好书皮?非得让全国的家长在同一时间段忙得焦头烂额,这么多劳动力成本算起来,该浪费多少社会资源和GDP?” 这番话虽然夸张,却引发了不少共鸣。 “手机出厂为什么不直接贴膜,非得用户自己买到手再贴呀?同样的道理,你可以不包书皮呀,也不是非得这么干,学校也只是一说,其实不你包书皮,书皮现在也不容易破损,只是流于形式了。” “我上小学和初中的时候,书皮都是爸爸包的,他用牛皮纸或者废图纸,包的整整齐齐,然后在书皮上写上课目名称,我的年级和名字。上课的时候,写作业的时候,我看到书皮上爸爸的字迹觉得很亲切。觉得自己如果不好好读书,考不了好成绩,就对不起我这么好的爸爸。后来孩子上学,我也给她包书皮,孩子夸我书皮包的好。” 归根结底,“包书皮”的争议,并非关乎这张纸本身,而是我们这个时代如何定义劳动、实践教育和维系亲情。 它的解法,或许不在于“包”或“不包”的简单选择,而在于找回其背后的“自主性”。 对此,你有什么看法?

迷迷糊糊就走到了这个岁数

因为家长上(傻)班(逼)