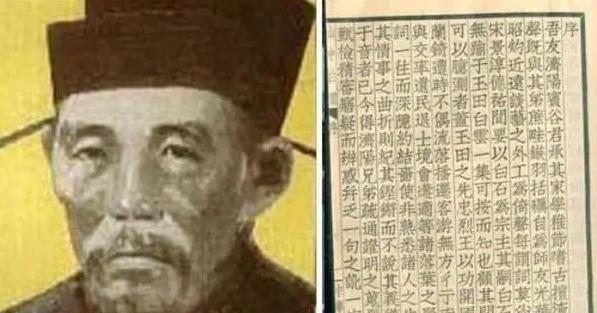

1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终被揭开 包拯死前的一句话,让整个开封城陷入了困惑。64岁的他在病榻上对女婿文效留下遗嘱:“准备21口棺材,从7个城门抬出去。”这个看似荒谬的要求成了历史悬案。900多年过去了,直到考古学家在合肥打开真正的包公墓,这个谜团才有了答案。 包拯这个人,说起来大家都不陌生。包拯(999年3月5日—1062年7月3日),字希仁,庐州合肥(今安徽省合肥市肥东)人,北宋人,官至从二品枢密副使,就是人们常说的”包青天”。但很多人不知道的是,这位铁面无私的清官,死的时候留下了一个让人费解的安排。 1062年5月,已经64岁的包拯病倒了。当时他正担任枢密副使,这可是朝廷的高官。眼看着病情越来越重,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去”。说完这话没多久,包拯就去世了。 女婿文效虽然满肚子疑问,但还是按照岳父的吩咐去办了。出殡当天,21口棺材同时从7个城门抬出,这可把围观的百姓给看懵了。大家议论纷纷:包大人一向清廉,怎么死后搞这么大阵仗?哪口棺材里放的才是包拯的真身? 这个做法确实起到了效果。盗墓贼更是为此立下行规,从此以后谁也不敢动包拯的墓。有传言说,当时的盗墓贼们看到这场面,都被包拯的德行感动了,自发立下规矩:包拯的墓,谁也不能碰。 可是这到底为什么呢?包拯生前树敌不少,他铁面无私,得罪了朝中很多权贵。这些人在包拯活着的时候不敢怎么样,但包拯死了,难保他们不会报复。21口棺材同时出城,就是为了混淆视听,让那些想要报复的人找不到包拯的真正墓地。 这个秘密一守就是900多年。民间传说各种版本都有,有说包拯被害的,有说他被分尸的,还有说他临死前告发了奸臣的。但真相到底是什么,谁也不知道。 转机出现在1973年。1973年合钢二厂扩建时发掘,工人们在合肥东郊大兴集挖到了古墓群。考古专家赶到现场一看,这是包拯家族的墓地。当时总共有十二座坟墓,里面出土了有将近50多件器具。 但当专家们打开包拯的墓时,眼前的景象让人心痛。墓室内部一片狼藉,棺木破损,随葬品几乎被洗劫一空。原来,南宋建炎三年(1129年),金兵占领庐州,盗掘破坏了包公墓。包氏后裔将包公遗骨从墓室中迁出,安葬在夫人董氏墓中。 不过,考古队还是找到了最重要的证据——包拯的墓志铭。墓志铭,上面刻有包拯一生的经历,以及他的死亡日期和死亡之后尸体从河南一直迁移到合肥的详细过程。这块石碑证实了包拯确实在开封去世,次年由女婿文效护送灵柩回到故乡安葬。 真相大白了:包拯21口棺材的安排,并不是为了炫耀,而是为了保护自己。他深知自己生前得罪了太多人,如果让这些人知道自己的真正埋葬地点,死后也不会安宁。21口棺材同时从7个城门出城,就是要让那些想要报复的人摸不着头脑。 这个办法确实管用。连盗墓贼都被包拯的人品感动,自发立下规矩不去盗他的墓。可惜的是,包拯防得了一般的盗墓贼,却防不住战争的破坏。金兵南侵时,包公墓还是被盗掘了。 1987年迁葬于包河区包公街道包河社区包河南畔的芜湖路72号,紧邻包公祠。如今的包公墓是重建的,但那块出土的墓志铭还在,上面”庐州合肥包拯之墓”几个字清晰可见。 包拯的一生,诠释了什么叫清正廉洁。他的21口棺材,不是为了排场,而是为了自保。这种智慧的安排,既保护了自己的遗骸,也让后人有地方祭拜。现在想想,包拯不光是个好官,还是个聪明人。他知道做好人不容易,做好官更不容易,连死后都要为自己的安全考虑。 说起来也挺讽刺的。包拯生前为老百姓鞠躬尽瘁,死后还要防着被人报复。但也正是这种小心谨慎,让他的故事流传到了今天。21口棺材的传说,为这位千古清官增添了神秘色彩,也让后人在敬仰之余,对他的智慧更加佩服。 包拯用21口棺材守护了900年的秘密,也守护了一个清官的尊严。从临终遗嘱到考古发掘,这个故事告诉我们:真正的智者,不仅要有做人的原则,还要有保护自己的智慧。你觉得包拯这样的安排是明智还是过虑?欢迎留言分享你的看法。