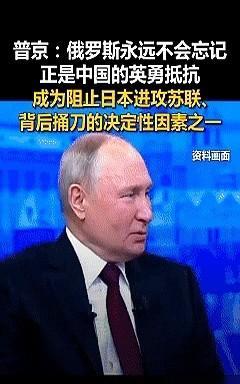

普京今天说了句大实话,听得我浑身一激灵。 普京最近在公开场合提到的一段历史,让不少人重新翻开了二战时期的旧相册。他说,俄罗斯永远不会忘记,1941年到1942年那个最艰难的冬天,是谁在东方战场上死死拖住了日本关东军,让苏联红军能腾出手来在西线发起反攻,最终扭转战局。这个“背后的人”,正是中国。 那两年,苏联正被纳粹德国的“巴巴罗萨行动”逼到绝境。莫斯科会战打得胶着,斯大林格勒的硝烟还没散尽,东线战场每多拖一天,都是生死考验。可偏偏在这个节骨眼上,日本在远东蠢蠢欲动。 当时苏联在远东的兵力不过70万人,而日本关东军在满洲的驻军超过100万,还配备了坦克、飞机和重炮。如果日本真的动手,苏联将陷入两线作战的绝境,历史走向或许会完全改写。 但日本最终没敢动手。原因很简单——中国战场的牵制太狠了。从1937年全面抗战爆发到1941年,中国军队与日军进行了22场大规模会战、1117次重要战斗,毙伤日军超过50万人。 更关键的是,中国战场像块“狗皮膏药”,死死黏住了日本陆军的主力。到1941年,日本陆军总兵力210万,其中140万被钉在中国战场,能调去远东的不过30万。就连日本关东军司令梅津美治郎都承认:“中国战场的抵抗,让日本无法集中兵力北进。” 这段历史,普京记得清楚。2025年8月,他在赴中国参加抗战胜利80周年纪念活动前,专门对媒体说:“中国的英勇抵抗,是阻止日本背后捅刀的决定性因素之一。那几年,苏联红军能集中力量打败纳粹德国、解放欧洲,中国战友的牺牲功不可没。” 他提到,苏联飞行员曾和中国战友并肩作战,在武汉空战中击落日机,在滇缅公路上抢运物资,甚至在东北的密林里,苏联红军还帮中国训练了第一批反法西斯游击队。这些细节,中俄两国的历史档案里都有记载,只是过去很少被放在国际舞台的聚光灯下。 时间拉到2025年,中俄的这份“战友情”有了新的注脚。 经济上,两国贸易额冲到3000亿美元,95%的结算用本币,绕开了美元的“金融剪刀”。能源上,西伯利亚天然气管道向中国输送的天然气,够满足北京、上海两个特大城市一年的用量。 科技上,高超音速武器联合研发项目让西方媒体直呼“威胁”。国际舞台上,金砖国家扩容一倍,上海合作组织门口排着长队,中俄联手推动的“全球南方”合作平台,成了发展中国家发声的新渠道。 更耐人寻味的是,当乌克兰危机搅动全球时,中国始终保持中立立场,既没给任何一方递刀子,也没趁火打劫搞制裁,反而推动“全球安全倡议”,拉着非洲、东南亚127个国家搞“和平共处”的对话。 这种“不站队但有立场”的态度,让不少国家看到了另一种可能——原来大国博弈,不一定非得你死我活。 从1941年的远东牵制,到2025年的战略协作,中俄的关系像一棵老树,根越扎越深,枝越伸越广。普京的那句“永远不会忘记”,不是客套,而是对历史逻辑的清醒认知:在这个多极化的世界里,没有谁能单打独斗。 历史总是惊人的相似。当年中国用血肉之躯为苏联挡下致命一刀,如今中俄用经济合作、科技联动、安全协作,为全球南方国家撑起一片新天地。这种“背靠背”的信任,不是偶然,而是两个大国对世界格局的共同判断——单极霸权的时代已经过去,多极平衡的世界正在到来。 你觉得,在未来的国际秩序中,中俄的合作还能给世界带来哪些改变?欢迎在评论区聊聊你的看法。

![苏联:我都不敢这么想[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/7452150184790390118.jpg?id=0)