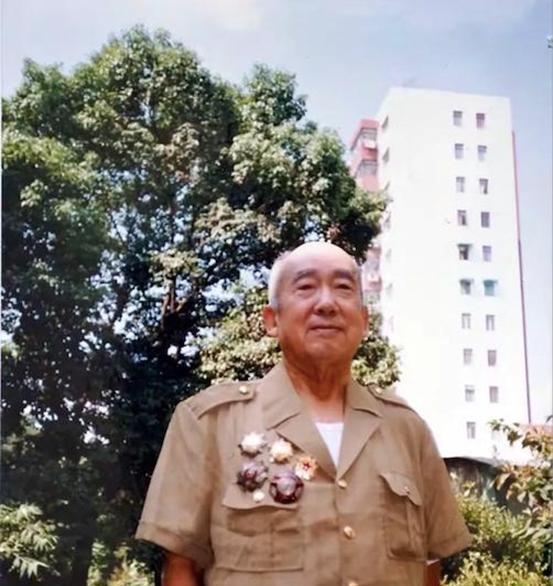

姚晓程:从副军长提拔国体委副主任,多年后重返部队,还是副军职 “1971年3月的一天,国务院找你谈话,你准备好没有?”王猛推门就问。那一年,姚晓程五十八岁,在60军任副军长,没想到一纸调令把自己从野战部队带进了首都体育馆的办公室。 姚晓程出身西北,打起仗来脾气硬,行军十天不脱靴是常事。60军在两广、在云贵干过恶仗,军中都服他。可军人背景竟成了他转岗的理由——乒乓球外交刚起步,体育外事每一步都离不开纪律与保密,国务院点名要“懂指挥、能吃苦”的干部撑台面。 国体委并非新机构。早在1952年,贺龙挂帅出任首届主任;李达将军也在这里干过。上世纪五六十年代,主任、副主任几乎清一色军人,原因简单——体育和国防在计划体制中亲如兄弟。七十年代,周恩来决定把“大球拍”当敲门砖,与美国、日本打交道,国体委责任急剧膨胀,既要抓成绩,又要抓外交礼仪。王猛由福州军区调来当主任,姚晓程、于步血分任两名副主任,前者分管党务人事,后者主抓外事。 第一次走进国体委会议室,姚晓程看见墙上贴满外宾来访路线图,心里直犯嘀咕:“这些细枝末节,真比打仗还难。”他分管的第一件事就是陕西屯留五七干校近千名体育口干部的“解放”。那批人原本是国家队、院校骨干,却被抽离专业三四年。姚晓程领工作组进干校,不到两周,名单敲定,省、市体委陆续把人接走复岗。干校老师后来回忆:“姚副主任进门先敬了个军礼,话不多,但每个细节都盯。” 外事任务更紧。1972年,中国乒乓球队访日归来,尼克松访华风声刚过,阿尔巴尼亚又发来邀请。姚晓程作为团长出访地拉那,任务书只有两条:友谊第一,安全至上。飞机落地那晚,阿方部长问:“需要特餐吗?”姚晓程笑着摆手:“白面包配矿泉水就好,队员比赛才有劲。”这句半玩笑的话后来被当地报纸当作“自律典范”报道。 值得一提的是,七三、七四年间国内政治气候多变,国体委里批林批孔的声浪一阵高过一阵,甚至出现“体育成绩主义是复辟资本主义苗头”的奇谈怪论。王猛被点名“路线错误”,很快调往武汉军区。姚晓程的名字也出现在一份“重点审查名单”里。上级研究后决定:把他调回部队,既避风头,也保护干部。 1976年底,姚晓程重披军装,任60军副军长兼党委常委,职务依旧是“副”。有人私下劝他:“爬上正军职也就一步之遥,再熬熬吧。”他摇头,说得直白:“该打的仗都打过,该拿的职务也拿过,没啥好攀比。” 1978年,组织又给他打电话:上海警备区需要一个懂实战、懂城市防卫的副司令。那一年,他整整六十岁,按惯例已到非作战岗位的年纪,但华东沿海局势敏感,警备区训练、作战、警卫三块业务都急缺经验。姚晓程赴任第一天,就把警三师拉到金山卫海滩演习,炮弹声与潮水声搅在一起,附近渔民以为真起冲突。军旗下他只说了一句:“城防演练,也得有野味。” 遗憾的是,副司令一干就是五年,仍未转正。八十年代初,军队干部职务等级改革,竞争激烈,年龄卡得更严。1983年,姚晓程正式离任,把指挥棒交给比他小十岁的新副司令。离别茶话会上,老参谋敬酒:“首长,您要是当时没离开60军,早就是正军职了。”他笑着回敬:“可要是没去国体委,咱中国乒乓球外交就少个打杂的,这买卖不亏。” 与之形成对比的是,于步血始终留在国体委,职级从副到正,直至离休;王猛则在武汉军区熬成政委,后来又赴广州军区主持工作。三位同一年调去体育口的人,走出了截然不同的曲线。究其原因,既有个人性格,也有那段时代特有的风浪。姚晓程脾气刚烈,喜欢直来直去;政治运动一旦来袭,这性格吃亏,也免于深陷。 退役后,他常被邀请到国家体委机关作传统教育。他通常只讲两件事:解放五七干校干部的经过,以及阿尔巴尼亚访问团的小插曲,从不谈个人得失。“风来就弯腰,风过就抬头,该做的事做完就好。”这是他留给晚辈的唯一“箴言”。 2020年,原60军老兵在西安聚会,翻出多年前的合影。照片中姚晓程站在队伍最右,军装笔挺,肩章虽是副军长,但背挺得直,仿佛还是那个在雨林中指着地图下命令的营长。身份可以调换,军人的底色却很难褪去。 姚晓程的履历被不少学者用来研究“军转干”与“干转军”的双向流动,他也因此成了一个特殊样本:从副军长跨入国务院序列,再回到军中,却始终停留在副军职。有人为他惋惜,也有人说这正体现了那个年代“任务服从一切”的干部理念。哪个观点对,他从未公开表态。只在一次内部座谈会上,面对提问,他轻轻地答:“组织要我干什么,我就把它干好,升不升官不耽误干活。”说完,端茶,闭口不言。