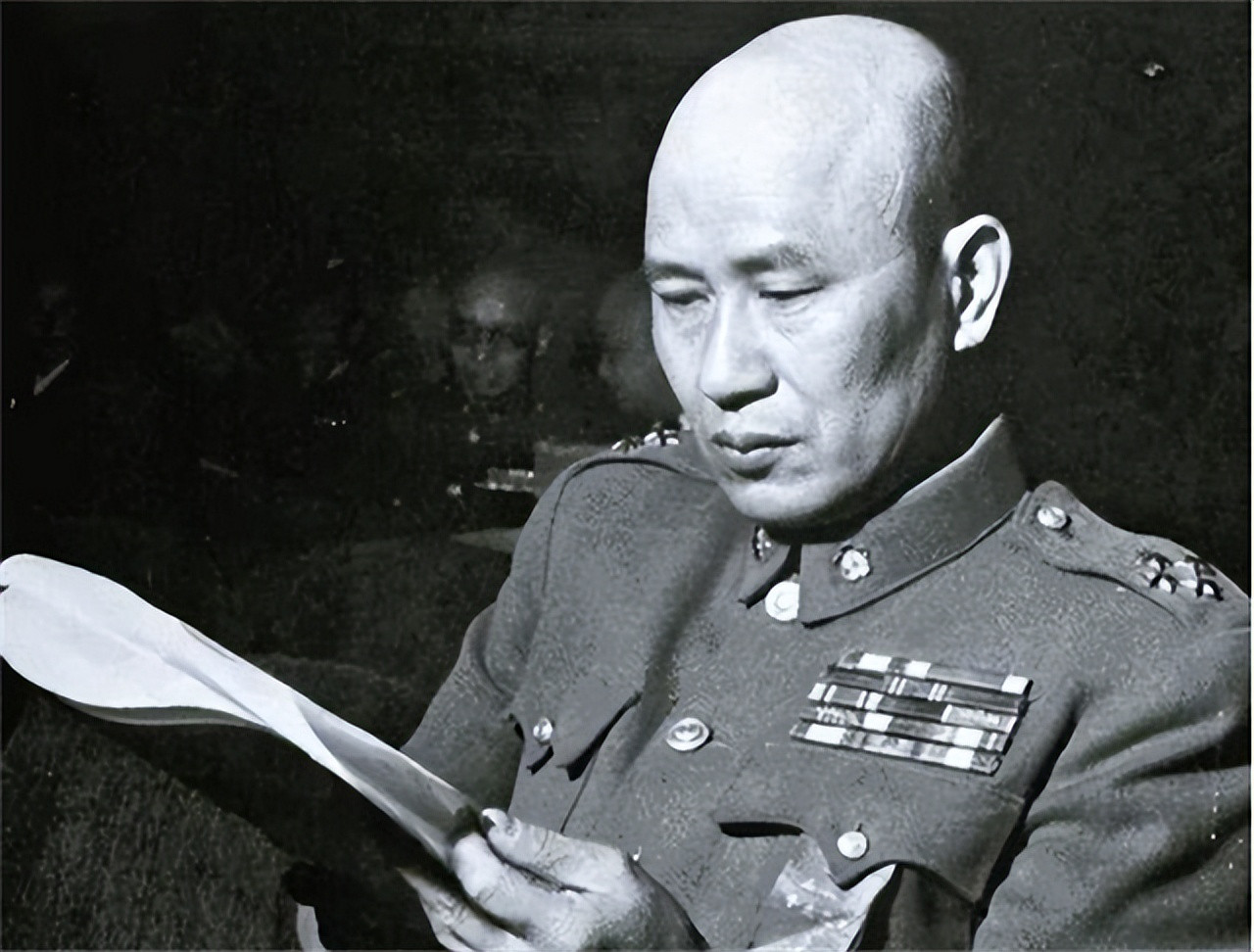

1937年深夜,一个纸团突然砸中李克农!打开后他浑身一震:立刻保护白崇禧! 1937 年 8 月的南京,暑气未消却已浸着凉意,淞沪会战的炮声虽在百里之外,却像重锤般敲在每座建筑的窗棂上 —— 日军侦察机不时掠过城区上空,街头行人行色匆匆,军装与绷带的身影日渐增多,整座都城都裹在 “山雨欲来” 的压抑里。 八路军驻南京办事处处长李克农,每天穿梭在国共两党办公地与防御阵地间,既要协调抗战物资转运,又要维系合作纽带,他藏在圆框眼镜后的目光,始终警惕着暗处的危机。 这天傍晚,李克农刚从城外国民党高炮阵地视察归来,沿着中山路往办事处走。 街边小贩的吆喝声稀稀拉拉,一个头戴旧草帽、裤脚沾着泥点的老汉,背着半袋红薯慢悠悠从对面走来。 多年地下工作的直觉让李克农心头一紧,他没立刻弯腰,而是继续往前走了两步,待老汉混入人群后,才借着整理裤脚的动作,不动声色地将纸团攥在掌心。 回到办事处密室,他展开纸团,泛黄的草纸上用铅笔写着一行歪斜却有力的字:“日特谋刺白总长,速转,慎之。” “白总长” 便是国民党副参谋总长白崇禧,素有 “小诸葛” 之称,此时正统筹部分抗战军务,是日军眼中的 “眼中钉”。 李克农没有贸然行动 —— 战时情报繁杂,真假难辨,若误传或错报,不仅会破坏国共信任,更可能让真正的危险漏过。 他立刻通过中共在南京的秘密联络点核实:先是确认日侨聚居的石鼓路一带,近期有陌生人员大量购置炸药与改装枪支。 又从潜伏在伪政权外围的线人处得知,日军特高课正秘密执行一项 “猎虎计划”,目标直指国民党高级将领,多重线索交织,证实了纸团情报绝非空穴来风。 可如何把情报传给白崇禧,成了棘手的难题,彼时国共虽已合作抗战,但积怨未消,白崇禧对中共素来存有戒心,若李克农直接登门告知,轻则被当作 “挑拨”,重则可能打草惊蛇。 反复斟酌后,李克农想到了谢和赓 —— 这位白崇禧的机要秘书,不仅其父与白崇禧是多年旧友,妻子还与白家沾亲,更重要的是,谢和赓是中共潜伏在国民党核心圈的秘密党员,既懂白崇禧的脾性,又能确保情报传递的安全。 当谢和赓将情报悄悄告知白崇禧时,这位素来沉稳的将领也露出了凝重神色。 就在几日前,他办公的参谋总部外曾发生不明炸弹爆炸,虽未造成伤亡,却已是明显的警告;再想到此前日军刺杀蒋介石未遂的旧事,他深知这次威胁绝非儿戏。 他立刻采纳了谢和赓转达的建议:放弃依赖南京宪兵司令部(其中人员成分复杂),转而调派自己最信任的桂系精锐担任护卫。 同时对外宣称入住清凉山别墅,实则每晚随机转移住处,有时是城内公馆,有时是近郊寺庙,用 “狡兔三窟” 的法子布下疑阵。 刚翻过院墙,护院狼狗的狂吠便划破寂静,早已埋伏在暗处的桂系卫兵立刻开火,子弹贴着日特的耳边掠过。 短短十几分钟的交火后,日特死伤过半,剩下的人见势不妙,狼狈地翻墙逃窜,连携带的武器都未来得及带走。 而此时的白崇禧,正待在另一处隐秘住所里,听着远处隐约的枪声,暗自庆幸情报来得及时。 事后,白崇禧才从谢和赓口中,间接得知情报的源头,那位送纸团的老汉,名叫覃瑞义。 没人想到,这个看似普通的老汉,早年曾是邓小平、张云逸领导的红八军战士,后来因战斗失利与党组织失去联系,流落到南京街头靠做零工糊口。 他偶然从青帮头目缪凤池的酒后闲谈中,听到了日特刺杀白崇禧的计划,虽与白崇禧分属不同党派,但在 “民族存亡” 的大是大非面前,他没有犹豫 —— 他记得八路军办事处的地址,也知道李克农是中共负责统战的干部,便冒险将情报传递了出去。 当白崇禧注意到对方左腿的旧伤 —— 那是近十年前硝烟中护卫他留下的印记,终于认出了这位昔日的部下。 一份清凉山别墅管家的托付,让漂泊已久的覃瑞义,从此有了归宿。 后来南京城破,覃瑞义没有离开,他以自己的方式守护着同胞,在乱世中守住了一份中国人的骨气。 多年后,白崇禧仍会提起那个惊险的夜晚,他说,若不是那份及时的情报,后果不堪设想。 而这段始于纸团暗号的救援,也成了抗战初期国共两党跨越隔阂、共赴国难的缩影 ,在民族危亡面前,没有党派之分,只有 “中国人” 的共同身份;那些藏在暗夜里的默契与担当,远比硝烟中的厮杀更能照见民族的希望。