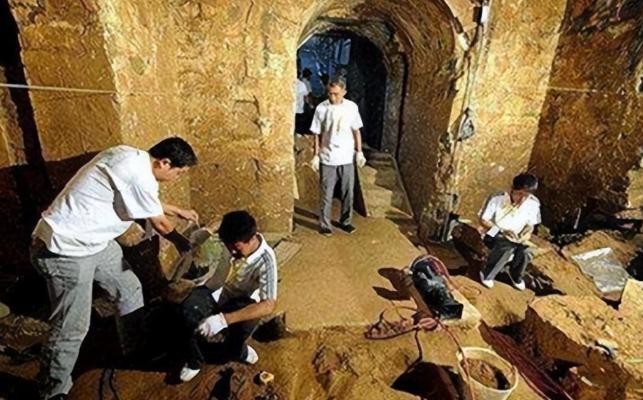

许多人以为殉葬就是把活人推进地宫,在封闭后哭喊等死。事实上,为了生存,殉葬的人可能会撕咬贡品、砸烂陪葬的青铜器,甚至用发簪在墓墙上凿洞。 说白了,咱们对殉葬的印象基本都错了,哪是什么被推进地宫就乖乖等死,那些可怜人在最后时刻,为了能多活一会儿,早就把能试的招都用上了。 提到殉葬,估计不少人脑子里先冒出来的画面就是影视剧里那样:一群人被强行推进黑漆漆的地宫,石门“轰隆”一声关上,里面只剩下绝望的哭喊,最后慢慢没了声息。 但最近翻了些史料才发现,这事儿根本没这么“简单”,殉葬者的求生欲,比咱们想象中强太多了。 你想啊,当石门落下的那一刻,最先涌上心头的肯定不是绝望,是本能的害怕,毕竟谁会愿意就这么不明不白地死在地下? 一开始可能还有人抱着“会不会有人来开门”的念头,可等空气越来越闷、周围越来越黑,他们就知道,只能靠自己了。 首先遭殃的就是那些陪葬的贡品,现在咱们看博物馆里的古代陪葬品,总觉得摆放得整整齐齐,可实际上,很多墓里的贡品都乱七八糟的,有的糕点被抓得稀碎,有的酒壶倒在一边,甚至还有骨头咬痕。 这哪儿是祭祀用的贡品,分明是殉葬者最后的救命粮。他们可能抓着糕点就往嘴里塞,不管干没干、好不好吃,先填肚子再说。 碰到装着酒的青铜器,也顾不上什么礼仪,直接砸开就喝,毕竟在生存面前,这些“规矩”早就一文不值了。 而且很多殉葬的女子头上会插着发簪,这些原本用来装饰的小物件,最后却成了他们凿墙的工具。 你能想象吗?在伸手不见五指的地宫里,他们可能摸着冰冷的墓墙,一遍又一遍地用发簪凿着,哪怕手上磨出了血,哪怕只是在墙上留下几道浅浅的划痕,也不肯停下。 他们心里大概还抱着一丝希望:说不定能凿出个洞,说不定能透点气,说不定能活着出去,可遗憾的是,大多数时候,这些努力都是徒劳的,最后只留下满墙的划痕,无声地诉说着他们曾经的挣扎。 还有那些陪葬的青铜器,比如鼎、爵之类的,原本是象征身份地位的物件,可到了殉葬者手里,全成了砸门、砸墙的工具,考古人员在一些古墓里发现,有的青铜器被砸得变形,有的底部都凹了进去,甚至还有的鼎耳都被掰断了。 不难想象,当时的殉葬者们,可能是几个人一起,抱着这些沉重的青铜器,拼命地砸向石门,砸向墓墙,哪怕声音在封闭的地宫里回荡,哪怕知道希望渺茫,也不愿意坐以待毙。 以前总觉得殉葬是件很“遥远”的事,只知道它很残忍,却没想过那些殉葬者在生命的最后时刻,还在做着如此激烈的抗争。 这些散落的贡品、变形的青铜器、满墙的划痕,不是冰冷的文物,而是一个个鲜活生命曾经努力活下去的证明。 它们让我们知道,哪怕身处绝境,对生的渴望,也能让人爆发出意想不到的力量。

![95🥜恶感投票邓为竟然第一,他好像确实没啥嘿料[???]他也没做啥啊](http://image.uczzd.cn/13073147435984363958.jpg?id=0)