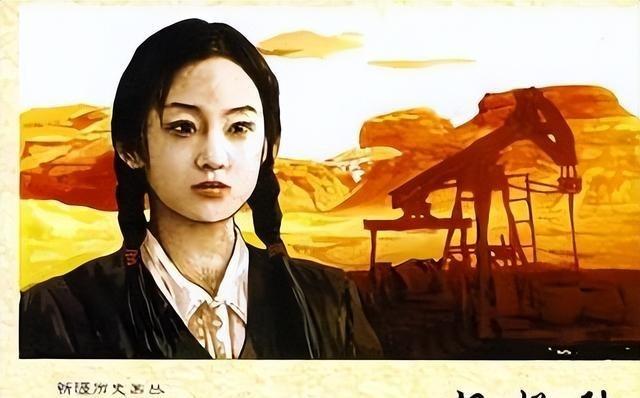

[中国赞]1958年,爱国将领杨虎城的女儿杨拯陆在筹备婚礼期间离奇失踪,几日后,她的尸体出现在冰雪之中,全身泥渍,满身伤痕,就连手指也被僵硬的插入泥土之中,人们还发现她怀里似乎死死地护着一个东西…… (信源:百度百科——杨拯陆) 在1958年9月的新疆戈壁,一场突如其来的暴风雪,永远定格了一个年轻的生命。人们找到她时,22岁的杨拯陆身体已经僵硬,倒在雪地里,双手还保持着向前挣扎的姿势。这是一个即将步入婚姻殿堂的姑娘,却用自己最后的体温,融化了怀中那份地质资料上的冰霜。 她的故事很快传开,荣誉接踵而至,她成了“党的好女儿”,是无数青年学习的榜样。可几十年过去,当人们再次回望这片戈壁,疑问也随之而来:这究竟是一曲壮丽的英雄赞歌,还是一个本可避免的时代悲剧? 杨拯陆的人生,从一开始就刻着深深的时代烙印。作为爱国将领杨虎城的女儿,她本该拥有优渥的童年,但家庭的巨变让她过早地品尝了人世间的颠沛流离。父母被长期囚禁,她跟着外婆四处奔波,在贫困和动荡中,骨子里却磨砺出一种超乎年龄的坚韧。 父亲的事迹是她儿时的灯塔。当1949年西安迎来解放,生活重归平静,她迅速投身到新的集体生活中,加入了共青团。大学选专业时,她没有丝毫犹豫,一头扎进了当时国家最急需的石油地质学。这个选择,意味着她放弃了城市里安稳舒适的一切可能。 毕业后,她主动请缨,目的地是人人谈之色变的新疆。那里的戈壁滩,风沙能吞噬一切,暴雪说来就来。野外勘探是挑战体能与意志的极限运动,而她,一个看起来文弱的女孩,却总冲在最前面,干劲十足。 即使她的父亲是杨虎城她也没有用过自己父亲的权势。而且只要有问题她也总是冲在最前面。她将小时候的磨练全部都化为了坚定的意志。 作为地质队的负责人,她带着队伍首次勘察三塘湖盆地。有一次,队伍断水,找到的水源里满是小虫和杂质,没人敢喝。她二话不说,舀起来第一个灌进嘴里,用行动告诉大家:能活下去。她的拼劲和“不让须眉”的作风,赢得了多数人的敬佩。 当然,并非所有人都理解她。有人在背后悄悄议论,说她这么拼,是不是想摆脱“烈士子女”这个沉重的光环,证明自己不靠父辈的声名。面对这些非议甚至是一些性别偏见,她从不辩解,只是更执着地留在野外一线,拒绝了所有调回机关安逸工作的机会。 悲剧发生在勘探任务即将结束时。为了让数据更完美,她和搭档决定多测一个点。就是这个决定,让他们撞上了天气的骤变。晴空瞬间被暴雪覆盖,气温断崖式下跌。在白茫茫的雪地里,他们迷失了方向。 几天后,当搜救队找到她时,她怀里紧紧抱着的那份地质资料完好无损。正是这份用生命守护的数据,后来为中国的石油事业提供了关键指引。国家给了她极高的荣誉,以她的名字命名了新疆的地貌,比如“拯陆滩”和“拯陆背斜”,让她的精神与那片土地融为一体。 然而,时间是最好的滤镜,也是最深刻的拷问者。当那一代人的热血与激情逐渐成为历史,人们开始从另一个角度审视这场牺牲。大家不禁会问,当年的安全保障措施在哪里?组织管理上是否存在漏洞? 更进一步的反思是,我们是否需要用如此极端的方式来推动进步?将个人的牺牲塑造成一座完美的英雄雕像,固然能激励后人,但有时也掩盖了背后的残酷与无奈。这种对牺牲的过度美化,会不会给后来的年轻人戴上无形的枷锁,让他们觉得“不能说不行”? 杨拯陆的故事,因此变得复杂而厚重。她无疑是一位值得所有人尊敬的奉献者,她的选择源于内心最纯粹的理想主义。但她的离去,也确实暴露了一个时代在高速发展中,对个体生命价值的某种忽视。 她的生命轨迹,留下了一个永恒的议题。我们纪念她,不应仅仅是歌颂她的壮举,更应该去审视和完善那个催生英雄的社会环境。 她的牺牲,最终指向一个更根本的问题:在集体利益和个人价值之间,我们该如何寻找那个更人性的平衡点?这或许才是她留给未来最重要的遗产。