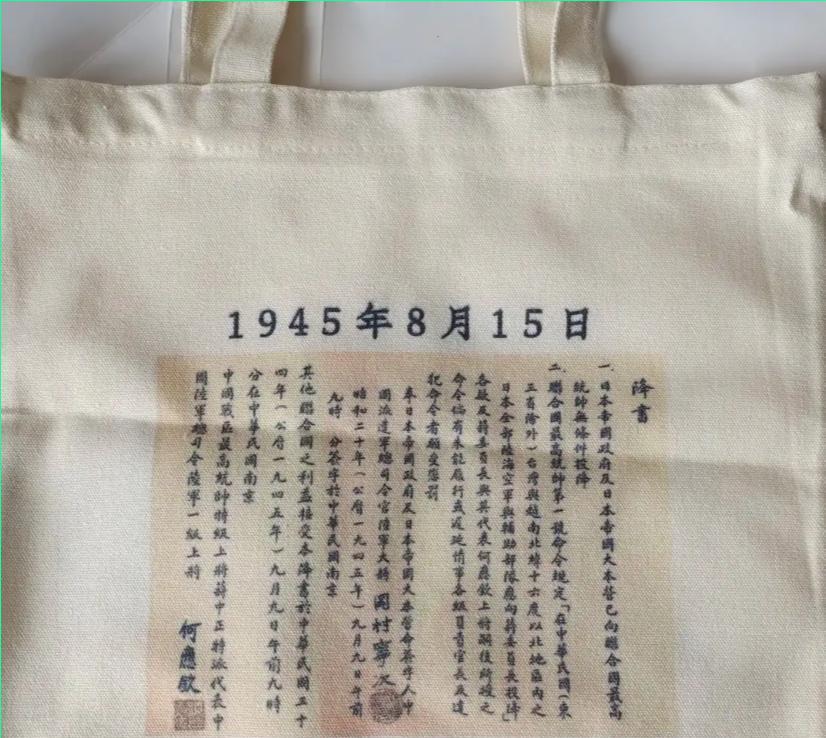

与其总让别人反思,不如反思一下自己! 我们总是想当然的让日本反省那段侵略历史,但事实上,它们不但不去反思,反而变本加厉的否认历史,还去参拜靖国神厕,杀人诛心。 北宋司马光在《资治通鉴》里写过一句对日本的评语:"表面懂礼貌没大义,抓小节丢大德,重面子轻底线,怕强权不记恩,强大了就欺负人,弱小了就装孙子。" 千年后的今天,这句预言在东京靖国神社的烟雾里愈发清晰,2025年8月15日,日本首相石破茂给靖国神社送祭品,农林大臣带着团队集体参拜,这场景和被篡改的教科书形成历史回响,印证着司马光穿透时空的洞察。 东京银座的霓虹灯下,日本人依然保持着鞠躬的礼仪,但这种"小礼"背后藏着对历史的巨大扭曲,2025年新版历史教科书把卢沟桥事变说成"中方先开枪",完全掩盖日军精心策划的"七夕之夜"军事行动。 这种说法和战后日军将领今井武夫的回忆录形成刺眼反差——他亲口承认"柳条湖事件是制造的借口"。更讽刺的是,南京大学张生教授在档案馆发现的日军增兵华北的密电,和《纽约时报》1937年关于"日本强制推进华北贸易"的报道,都被刻意忽略。 靖国神社的游就馆里,九一八事变被包装成"中国军队破坏铁路引发的自卫行动",这种历史虚无主义和教科书形成合谋,就像一个家庭总把孩子的错误推给邻居,却从不承认自己教育的问题。 当国际舆论谴责日本篡改历史的声音被过滤,当真实的历史证据被锁进档案柜,一个民族正在集体构建认知的茧房。 日本右翼势力把"大东亚战争"说成"解放亚洲"的壮举,这种洗白在战后经济奇迹的加持下获得市场,1968年日本GDP跃居世界第二时,服部卓四郎的《大东亚战争全史》开始为侵略正名,把太平洋战争描绘成"反抗白人殖民的圣战"。 这种历史认知的扭曲,和德国坦诚面对奥斯维辛的勇气形成鲜明对比——就像一个犯错的学生总找借口,另一个却主动写检讨。 2025年日本防卫预算突破6万亿日元,向菲律宾出口护卫舰的举动,延续着"强必寇盗"的古老逻辑,当石破茂内阁试图通过外交渠道阻挠中国"9·3"纪念活动,这种对历史罪责的逃避,恰似司马光所言"畏威而不怀德"的现代注脚——就像一个总欠人情债的人,却总怪债主太计较。 在首尔光化门,韩国大学生举着"真相不可掩盖"的标语,和东京街头"反对军国主义复活"的烛光游行形成跨越国界的共鸣。 中国通过数字化档案平台公开卢沟桥事变影像,联合国教科文组织将相关档案纳入"全球记忆工程",这些努力正在构建超越国界的记忆共同体——就像把散落的拼图集中起来,还原真实画面。 日本学者沟口雄三和中国学者孙歌发起的"知识共同体"对话,证明学术合作可以打破认知坚冰,中日韩三国共同历史编纂委员会的成立,虽未能彻底解决分歧,却为"和而不同"的历史叙事提供了可能——就像三个有矛盾的邻居,坐下来一起写本家族史。 当广岛原子弹幸存者说出"真正的和平需承认加害与受害的双重身份",一个民族终于开始直面历史的重量。 日本的历史认知困境,本质是文明转型中的身份焦虑,当经济成功无法填补道德真空,当"正常国家化"诉求遭遇历史原罪,这个岛国正在经历前所未有的认知撕裂。 破解困局需要超越"道歉-原谅"的线性逻辑,构建包含法律追责、教育矫正、地缘平衡的三维框架。 国际社会应推动建立"历史正义指数",将历史教育真实性纳入国家信用评级,中国可联合受害国,依据《国际刑事法院罗马规约》提交日本教科书系统性歪曲的证据链。 同时,通过"东亚历史记忆数字工程"整合各方档案,用技术手段打破信息壁垒——就像给历史装上监控,让真相无处可藏。 司马光的预言不是诅咒,而是文明进化的预警,当东京湾的潮水冲刷着靖国神社的台阶,当南京城的历史记忆与广岛的和平祈愿产生共振,人类文明或许正在等待一次集体的觉醒,历史不会重复,但总会押韵——而押韵的韵脚,取决于我们今天如何书写记忆的篇章。