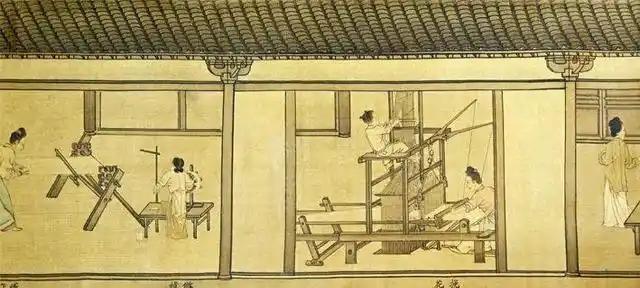

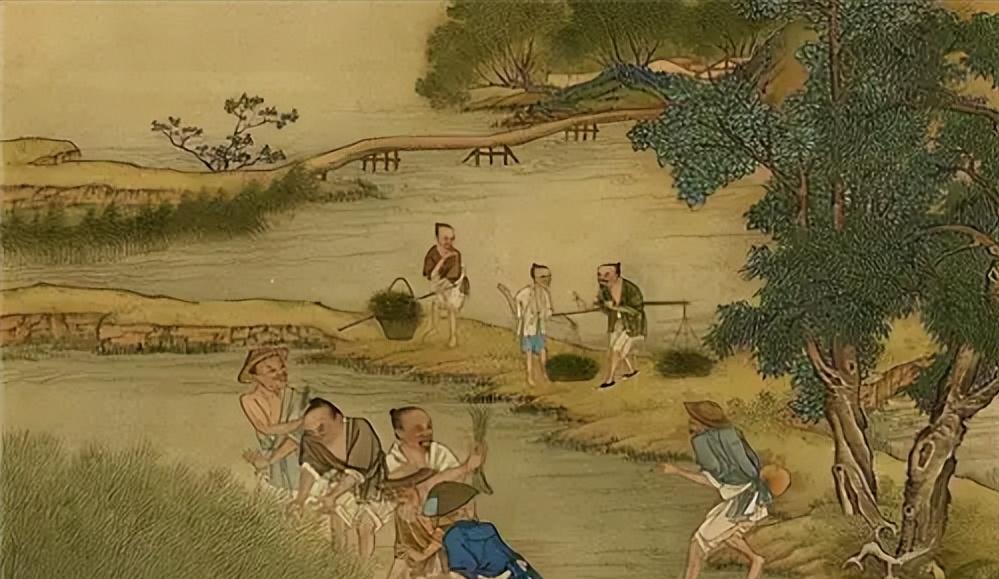

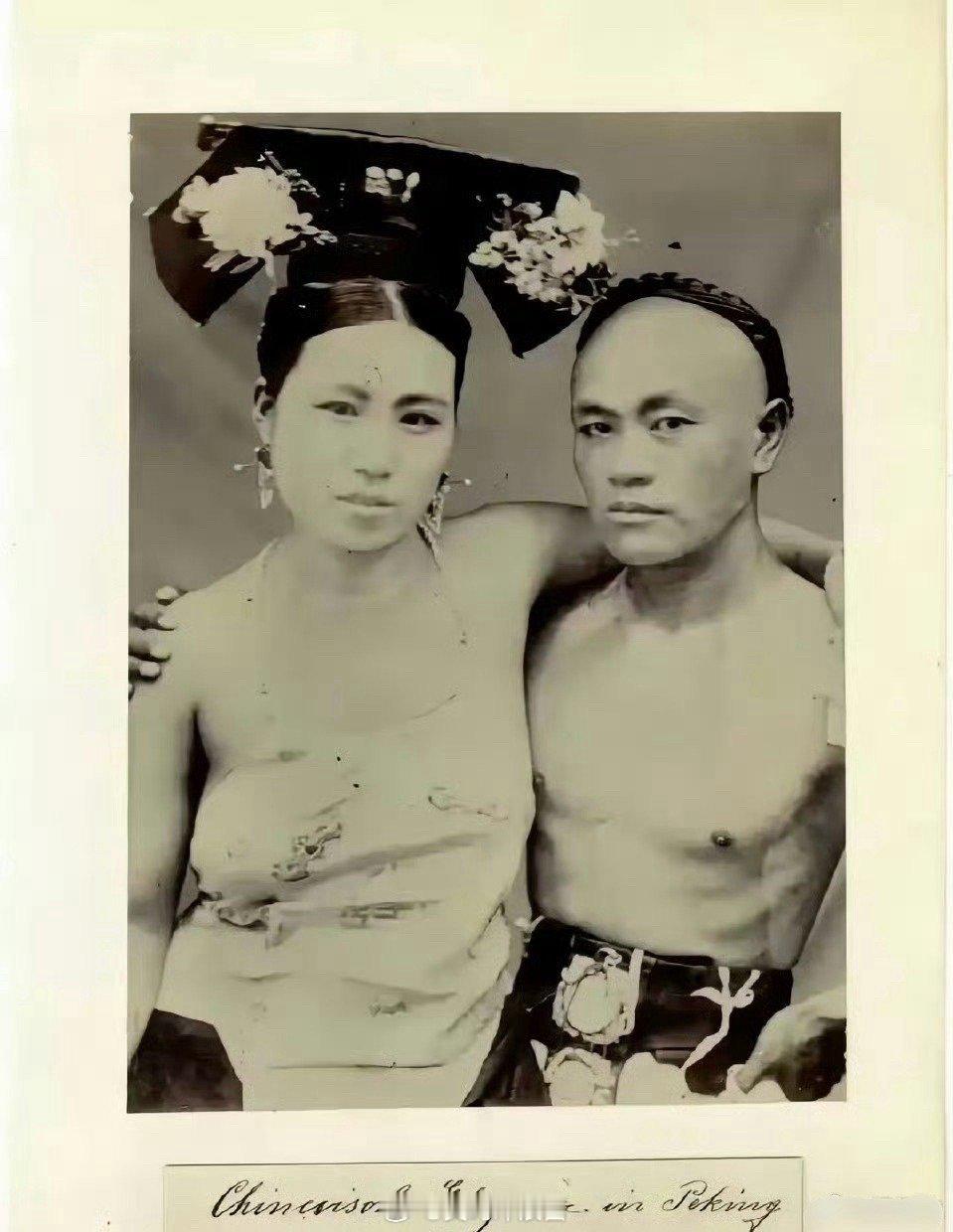

古人穿的衣服动辄拖地,尤其是贵族,走两步下摆就扫一片地,他们不怕把衣服弄脏吗? 古代中国社会等级森严,衣着服饰成为区分身份地位的重要标志。 从天子到庶民,每个人的穿着都有严格规定。贵族阶层的服装往往设计得衣摆拖地,长度惊人,这种看似不便的穿着方式背后,体现的是一整套维护特权的制度安排。 不同朝代的服饰规制各有特点。 根据《礼记》记载,早在周朝就形成了完整的服饰制度。 汉朝明确规定三品以上官员衣摆可拖地三寸,五品官员一寸,七品官员半寸,普通官员则不允许衣摆拖地。 秦始皇统一中国后,将服饰标准进一步规范化,丞相级别衣摆五寸,其他官员三寸,每一寸差异都体现着权力等级的严格划分。 这种以衣摆长度区分身份的做法,一直延续到明清时期。 这种长衣摆的服装并非日常穿着,而是在重要场合才使用的礼服。 祭天、登基、大婚等重大仪式中,长衣摆的服饰彰显着穿着者的尊贵身份。 唐代明确规定官员上朝需穿长衣,回家后则换为短款便服。 宋代皇后的凤冠霞帔重达三四十斤,通常只在婚礼等重大场合穿戴一次便珍藏起来。 这些华服虽然美观,但实用性不强,主要作用就是显示身份地位。 为解决长衣摆易脏的问题,古代发展出了一整套维护措施。 考古发现表明,宋代之前就出现了专门的衣摆撑,用竹制成架在腰间,将衣摆撑起避免拖地。 苏轼在《东坡志林》中记载了自己为防止雨天泥水溅污衣摆而制作的类似装置。 唐代贵族出行时有专人负责提携衣摆,这些随从人员的作用就是保持主人衣着的整洁。 据《唐会要》记载,一品官员可配备四名提衣侍从,二品三品可配三名,以此类推。 服饰面料的选择也很有讲究。贵族多选用锦缎、绫罗、丝绸等光滑材质,这些面料不易沾灰,即使沾染灰尘也容易抖落。 明代工匠发明了"织边"技术,在衣摆边缘加厚处理,增强耐磨性,《天工开物》中详细记载了这种采用织锦机特殊边梭的工艺。 清代龙袍下摆甚至缝制貂皮,主要目的也是防磨损。这些工艺和技术都体现了古人在服饰保养上的智慧。 环境管理同样重要。唐代长安设有专门的"洒扫户",负责清扫贵族宅邸前的道路。 宋代汴京设有"净地"职务,专门负责街道清扫,还使用木刮子平整路面。 在皇家仪式场合,地面上会预先铺设红毯或木板,清代宫廷还会撒细沙以吸水防滑。 这些措施确保了贵族们的长衣摆即使在拖地时也不会被弄脏。 清洁保养方面,古人已有相当成熟的技术。 《礼记·内则》记载使用草木灰清洁衣物,草木灰中的碱性物质能有效去油污。 宋代人将皂荚磨成粉制成"肥皂",用于洗涤贵重衣物。 洗净的衣物会存放在桐木箱中,放入艾草防虫,明代还形成了"冬裹夏曝"的保管方法,冬季密封保存,夏季取出晾晒。 这些方法虽然简单,但效果显著。 各朝代的服饰风格也有所演变。 商周时期服饰注重实用性,上衣下裳的设计便于活动。 汉代开始出现"深衣",衣摆长度增加,显示礼仪的重要性。 唐代受胡人影响,女子襦裙盛行长摆设计,体现了开放的社会风气。 元代蒙古族统治下,服饰回归实用风格,便于骑马射箭。明代恢复汉族传统,重新重视服饰规制。 清代满族旗装成为主流,但礼服仍保持较长下摆。 每个朝代的服饰变化都反映了当时的政治、文化特点。 平民百姓的服饰则完全不同于贵族。 普通民众穿着短褐、麻衣、葛布等简便服装,便于劳作谋生。 文献记载中常见"短褐穿结"的描写,反映了平民衣着的简陋状况。 古代对服饰颜色也有严格限制,普通民众只能使用青色或黑色头巾,因此有了"黔首"、"苍头"等称呼。 这些限制使得社会等级一目了然。 明清时期的官服制度通过"衣冠禽兽"的补子图案区分官阶,文官绣飞禽,武官绣走兽,不同品级对应不同图案。 这种视觉标识系统使人们一眼就能识别官员的品级身份。 据《明会典》记载,文官一品绣仙鹤,二品绣锦鸡,武官一品绣麒麟,二品绣狮子,这些图案不仅美观,更是身份地位的象征。 长衣摆的服饰虽然彰显身份,但穿着体验并不舒适。 如同现代礼服注重形式胜过舒适度,古代贵族在重要场合也不得不忍受穿着上的不便。 中西方贵族服饰都有类似特点,欧洲贵族的紧身束胸衣同样为了外观而牺牲舒适性。 这些华服虽然华丽,但实际穿着时需要忍受诸多不便。 古代服饰制度的背后,反映的是严格的社会等级观念。 通过服饰的长短、材质、图案等外在特征,强化了社会的尊卑秩序。 这种以衣观人的传统,成为中国古代社会结构的一个鲜明特征。 从服饰制度可以看出古代社会对等级秩序的重视,以及维护这种秩序的各项措施。 其实古代长衣摆服饰的保持洁净,靠的是一整套完善的制度和方法。 从服装设计、面料选择,到环境管理、清洁保养,每个环节都有相应的措施。 这些方法虽然古老,却有着古人的智慧和对细节的重视。