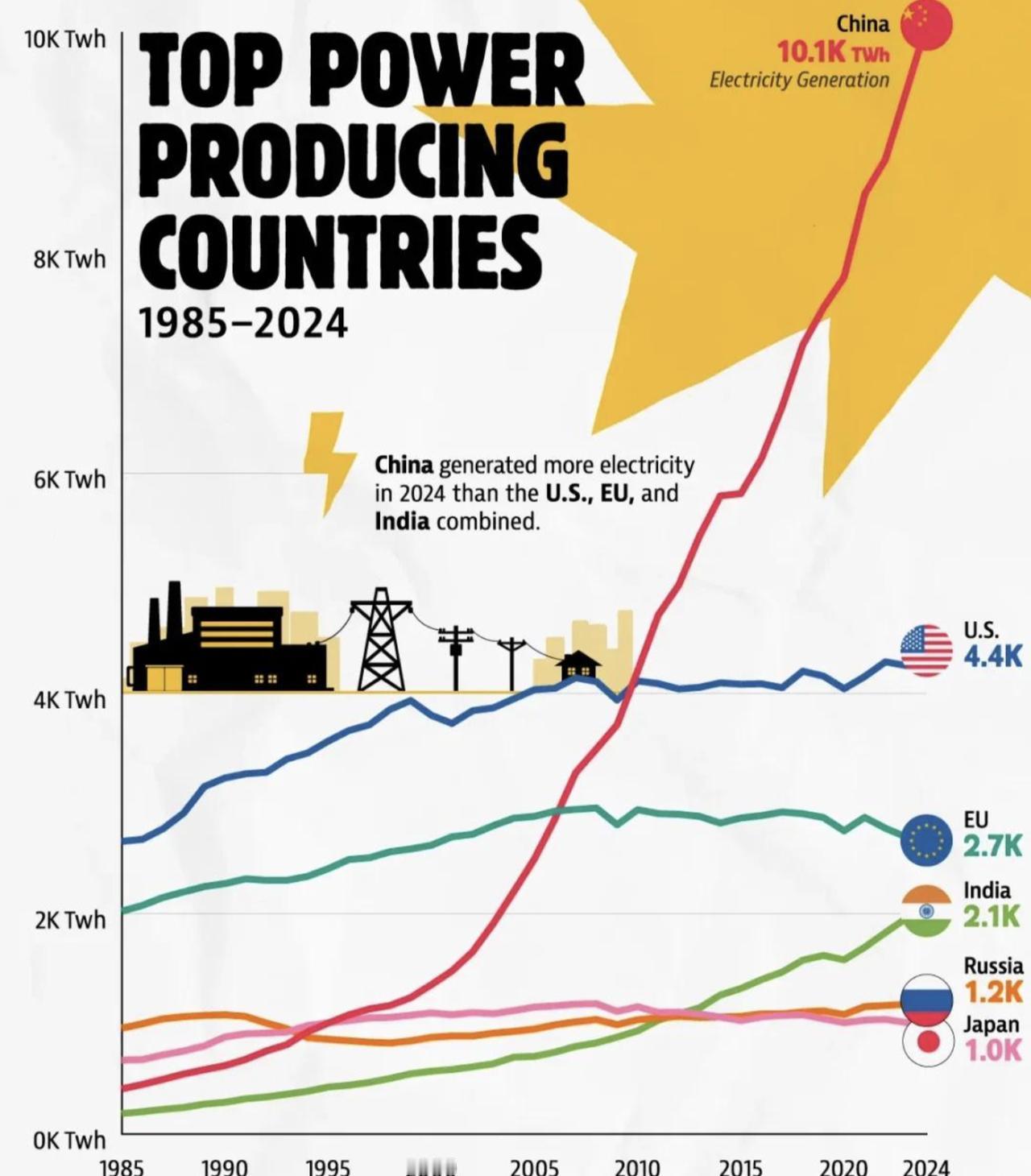

美国都要彻底绝望了,中国月度用电量首破万亿大关,美专家:中国已是全球第一大国。 中国国家能源局最新公布的一组数据,令全球舆论哗然:2024年,中国月度用电量首次突破1万亿千瓦时。 这不仅是一个简单的数字突破,更像是一声响亮的宣告——中国经济的引擎,不仅没有减速,反而以更高效、更绿色、更智能的方式持续加速。 而在大洋彼岸,面对自己最高也不过4000亿千瓦时的月用电量,美国的焦虑正在放大,美媒甚至不再遮掩地惊呼:“中国已是全球第一大国。” 在全球经济仍在疫情后遗症与地缘政治震荡中踉跄前行之际,中国用电量的这一新高,引发了广泛的国际关注。对于一个拥有全球最完整工业体系的国家来说,用电量不仅是“晴雨表”,更是“体温计”。 它反映的,不只是生产线的运转速度,更是国家发展的韧性、产业结构的重构,乃至全球经济格局的深层变动。 国际能源署曾指出,工业用电量与GDP之间高度正相关,尤其在制造业占比高的国家更为明显。美国2023年月度用电量峰值仅约为4000亿千瓦时,日本更低,仅约1000亿千瓦时。 当中国的单月用电量首次跨越万亿门槛,这不仅是量的胜利,更是一个质变的信号:全球产业链的重心,正牢牢锚定在东方。 值得强调的是,这一增长并非单纯靠“电多”堆出来的粗放扩张,而是结构性的跃迁。高技术制造业正成为用电增长的主力军。 以半导体、新能源车为例,这些产业不仅电力密集,还代表未来科技的方向。在江苏、广东等地,新能源汽车生产线24小时运转,背后是对高性能电力系统的持续依赖。 而在钢铁、化工等传统行业,电炉炼钢、智能化节能改造正在替代粗放、高碳模式,电力使用的“含金量”正不断提升。数字经济的崛起也在重塑电力版图。 2023年,中国数据中心耗电占全社会总用电量的2.5%,而这一数字还在快速上升。从云计算到AI训练,从电商到远程办公,数据的流通已成为新的能源消耗来源。 这种变化不仅发生在北京、上海等一线城市,在西部地区的“东数西算”工程也在大规模释放算力需求,并与可再生能源协同推进。这种庞大的用电体量,离不开中国电力系统的现代化支撑。 2024年,全国风能与光伏发电的占比首次超过15%,这意味着即使用电量大幅攀升,碳排放的增长却得到有效控制。 特高压输电网络的全面铺开,实现了“西电东送”的高效调配,而新型电力系统如虚拟电厂、智能调度正在大规模落地,极大提高了整个电网的韧性与效率。 站在全球视角观察,中国与美国的能源结构分化愈发明显。美国由于制造业空心化,其用电增长多年停滞。金融、IT等服务业虽然高价值,但并不高耗能。 而中国从原材料到终端制造的全产业链布局,决定了其对电力的高需求。这种结构不是落后,而是一种综合国力的体现,是“造得出”的底气。 对比欧洲在俄乌冲突后遭遇的能源危机,中国的能源自主权显得尤为宝贵。在全球加速“去风险化”之际,稳定可靠的能源体系是国家安全的重要基石。 正如德国在2022年冬天被迫重启煤电所暴露的那样,能源不能依赖他人,电力更不能寄希望于“市场自发调节”。这一背景下,美国国内部分专家开始公开承认中国的“第一大国”地位。 布鲁金斯学会的一位经济学家在接受《纽约时报》采访时表示:“在工业能力、能源调配和系统韧性上,美国已经难以与中国竞争。”这番话虽然带有焦虑情绪,却未必没有事实依据。 标普的最新报告指出,中国制造业的附加值占比已连续5年上升,远高于全球平均水平。当然,用电量并非万能指标。中国人均用电量仍只有美国的一半,能效水平、绿色转型能力仍需持续优化。 正因如此,过度解读“电量即国力”并不理性。但不可否认的是,每一度电背后,都是生产的跃动、技术的进步与民生的改善。 2023年夏天的四川、重庆因极端高温短时限电,也提醒我们电力系统仍面临现实挑战。绿电如何高效消纳,储能技术如何降低成本,这些都是未来发展的关键。 但与其被动等待,不如主动应对。中国正在以全球最快的速度布局储能、智能电网与氢能等新技术,为下一个“万亿级”增长打下基础。 在全球碳边境调节机制(CBAM)渐行渐近的当下,中国的高能耗产品将面临更严格的国际规范。这不是危机,而是倒逼转型的契机。 正如中国在新能源车领域的崛起所展现的,从“被动应对”到“主动创新”,中国已不再是低端制造的代名词,而是低碳工业化的先行者。 这一次,用电量破万亿,不仅是数字上的突破,更是中国经济发展范式的转变信号。它昭示着一个更加高效、绿色、智能的中国正加速崛起。 在全球能源转型与产业重构的关键节点,中国用事实再一次告诉世界:不是谁说了你是第一你就是第一,而是谁能真正点亮世界的灯塔,谁才是那个不容忽视的大国。

马伟杰

[doge][doge][doge]

用户17xxx21

难道不是中国太热了吗?空调太费电。