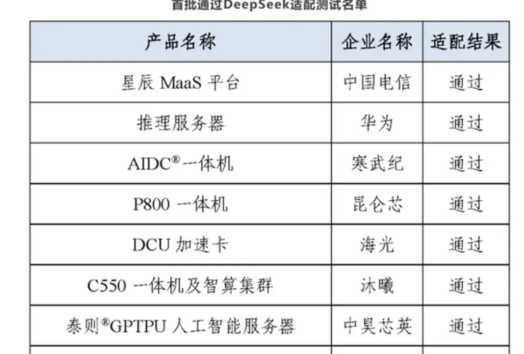

万万没想到, 美国出手了! 然而,这一举措并未如愿打动中国市场,反而引发了对芯片安全性和自主可控性的更深层次担忧。 更令人玩味的是,A股芯片板块应声大涨,而英伟达股价却持续承压。 这一反差鲜明的现象,不仅揭示了全球半导体博弈的复杂性,更折射出美国技术限制政策正在产生一种“反向激励”效应: 越是封锁,越是激发中国的自主创新动力。 美国对华芯片管制政策的核心逻辑,是通过切断先进算力供给延缓中国高科技产业发展。 然而,这种策略忽视了市场规律和技术发展的内在韧性。 英伟达H20芯片的“阉割”设计本是一种妥协,却因性能降级和潜在“后门”疑虑遭到中国市场冷遇。 中国企业显然已意识到: 依赖“定制版”海外芯片不仅无法满足长远需求,还可能带来供应链安全和数据泄露的风险。 与此同时,中国资本市场对国产芯片的追捧(如寒武纪、海光信息等企业股价飙升)释放出明确信号: 市场相信外部压力将加速国内技术替代进程。 这种“封锁即助攻”的悖论,在此前华为遭遇制裁后麒麟芯片的突破中已有印证。 中国半导体产业的回应并非偶然。 物理学中有一种“压强效应”:压力越大,反弹越强。 美国的技术封锁恰恰形成了一种“创新压强”,迫使中国集中资源攻克关键技术瓶颈。 近年来,中国在芯片设计、制造设备和材料等领域持续投入,例如长江存储的NAND闪存、中微公司的蚀刻机已跻身全球第一梯队。 更重要的是,政策与市场正在形成合力。 国家集成电路产业投资基金(“大基金”)三期注册资本高达3440亿元,聚焦高端芯片制造、EDA工具和光刻机等关键环节。 而市场需求从“追求顶级性能”转向“优先自主可控”,进一步为国产芯片提供了试错和迭代的空间。 美国的限制政策不仅影响中美两国,更扰动全球半导体产业链。 英伟达等美国芯片企业面临两难: 放弃中国市场将导致营收大幅萎缩(中国占英伟达数据中心收入约25%),而推出“特供版”芯片又可能触发技术外溢风险。 这种矛盾暴露出美国政策的内在撕裂: 既想遏制中国技术崛起,又难以承受失去中国市场代价。 另一方面,中国正在加速构建“去美国化”的供应链体系。 通过扩大与欧洲、日韩及东南亚的合作,中国在芯片制造设备、原材料等领域寻求替代方案。 例如,上海微电子28nm光刻机的进展,以及华为与国内厂商共建的EDA工具生态,均是供应链自主化的重要尝试。 生态壁垒能否突破? 尽管中国芯片产业在部分领域已实现点状突破,但半导体竞争的本质是生态系统的竞争。 美国主导的“技术同盟”(如CHIP4联盟)仍控制着设计软件(EDA)、制造设备(EUV光刻机)和核心IP等关键环节。 中国能否在5-10年内构建起完整的芯片产业生态? 更值得深思的是: 若中国真正实现半导体全链自主,全球技术格局将如何重构? 届时,美国企业是否反而会被排除在中国市场乃至部分全球市场之外? 这场博弈的终局,或许不是零和博弈,而是双输或多赢的复杂平衡。 美国芯片政策的困境在于,它低估了中国产业的应变能力和市场韧性。 技术封锁短期或许能制造麻烦,但长期看反而催化了中国的自主创新。 历史早已证明:从两弹一星到北斗导航,外部压力从未阻止中国攻克技术壁垒。 今日的芯片博弈,既是一场科技竞赛,也是一场关于发展权的哲学辩论。 当技术被政治化,它究竟会成为壁垒,还是成为创新的催化剂? 答案或许不在华盛顿或北京的决策室中,而在每一个实验室的灯光下、每一条生产线的运转中。 读者朋友们,您认为中国芯片产业能否跨越生态壁垒? 美国政策会走向更严厉封锁还是务实调整?